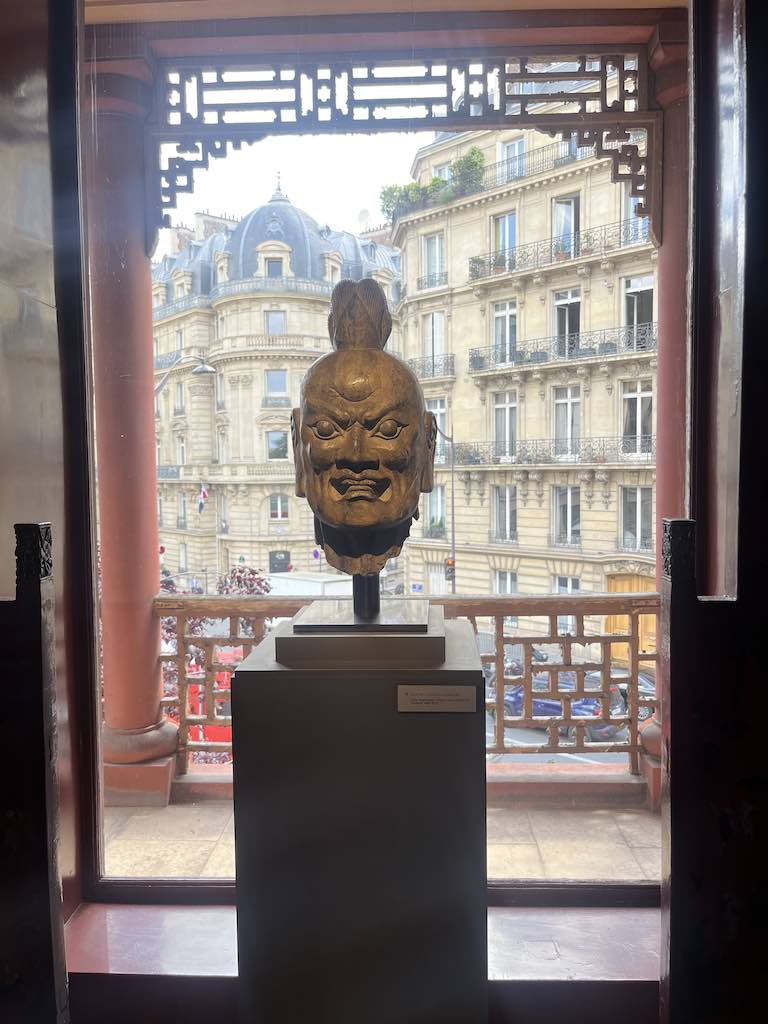

« Plus internationale que jamais » mais aussi plus grande que jamais. La 7e édition du Printemps asiatique à la mythique Pagode, fait de Paris l’espace d’une semaine, le nouveau centre névralgique de l’art asiatique. Du 6 au 13 juin, dans cet ancien hôtel particulier style Napoléon III totalement remodelé, transfiguré par le marchand Ching Tsai Lao en 1925, particuliers et professionnels peuvent admirer une vaste sélection d’œuvres.

« Le printemps asiatique est un point culminant du marché de l’art asiatique » se félicite Christophe Hioco. Le président de cet événement est arrivé avec une ambition fixe en tête : faire de cette manifestation parisienne, « le must to be », c’est-à-dire une réelle place forte de l’art asiatique, résolument internationale à l’instar de ce qui peut s’organiser outre-Manche ou outre-Atlantique, notamment à New-York.

Cette 7e édition intervient dans un cadre particulier. Il s’agit en effet, en cette année 2024, de célébrer les soixante ans des relations culturelles entre la France et l’Empire du Milieu, la Chine. Pour ce faire, c’est Paris toute entière qui vibre au rythme asiatique : entre le Musée Guimet qui propose plusieurs colloques en lien avec l’Asie, ou bien encore les conférences organisées par les Arts Décoratifs, la ville lumière propose une offre culturelle riche, permettant aux passionnés comme aux simples curieux, une plongée totale dans l’art asiatique.

Du côté des ventes, en plus de celles prévues à la Pagode au cours de cette semaine-événement, des adjudications exceptionnelles aux sonorités extrêmes-orientales auront lieu chez Christie’s ainsi que chez Bonhams Cornette de Saint-Cyr qui présente la collection de Jules Speelman, un ensemble de 28 statuettes et objets bouddhistes en tout genre.

Des partenaires nombreux

Asian Art, revue de référence pour tous les connaisseurs et acheteurs d’art asiatique ne s’y trompe pas, accordant plus d’une double page à la Pagode. La concentration de grandes maisons, de galeries réputées, le tout dans un si petit espace, est en effet extraordinaire – au premier sens du terme.

Les organisateurs le soulignent : le Printemps Asiatique n’a jamais été aussi « riche, proposant désormais quatre étages entiers d’exposition » contre seulement deux lors des rendez-vous précédents. En somme, c’est tout le vaisseau entier de la Pagode qui navigue au rythme des statues bouddhistes, tentures chinoises, ou des porcelaines nippones.

Les œuvres exposées sont aussi diverses et nombreuses que le nombre de galeries et maisons de ventes participant à cet événement. Notons, parmi les nouveaux venus, les galeries bruxelloises Gregg Bakeret Carlo Cristi.

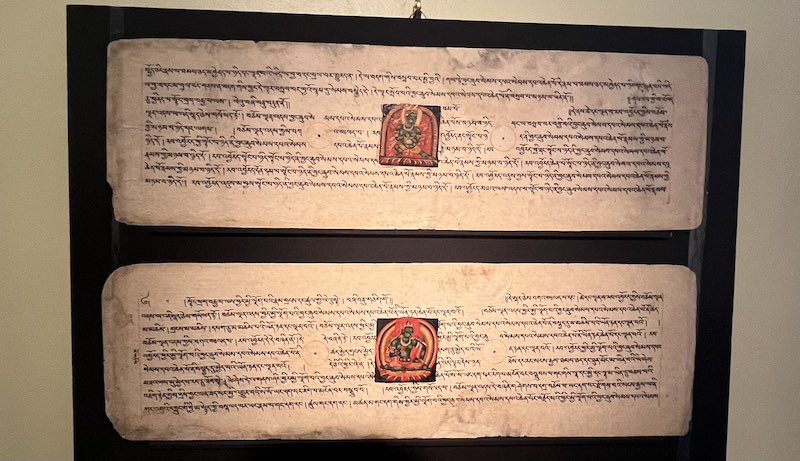

Cette deuxième maison propose notamment des écrits tibétains datant du XIIIe siècle. La qualité de conservation de ces papiers saute aux yeux. Une divinité a été apposée au cœur des pages manuscrites : sans doute est-elle une bonne étoile qui a permis de nous faire parvenir jusqu’à nous, ces vestiges d’une civilisation aujourd’hui méconnue.

De l’autre côté de la Manche, un invité de marque s’est joint à la fête : la fameuse Galerie Jonathan Hope, venue tout droit de Londres.

Dans l’espace qui lui est réservé, l’on découvre notamment une grande collection de teintures. Notre regard se porte notamment sur l’une d’entre elles, dite cérémonielle, en provenance du Cambodge. Cette dernière a la particularité d’être divisée horizontalement en trois sections qui reprennent différents symboles de la culture asiatique. Une première rangée de temples succède à une seconde de bouddhas. Viennent ensuite, dans un troisième temps, des éléphants. Cette grande création en soie, datée début du XXe siècle, émeut beaucoup Jonathan Hope.

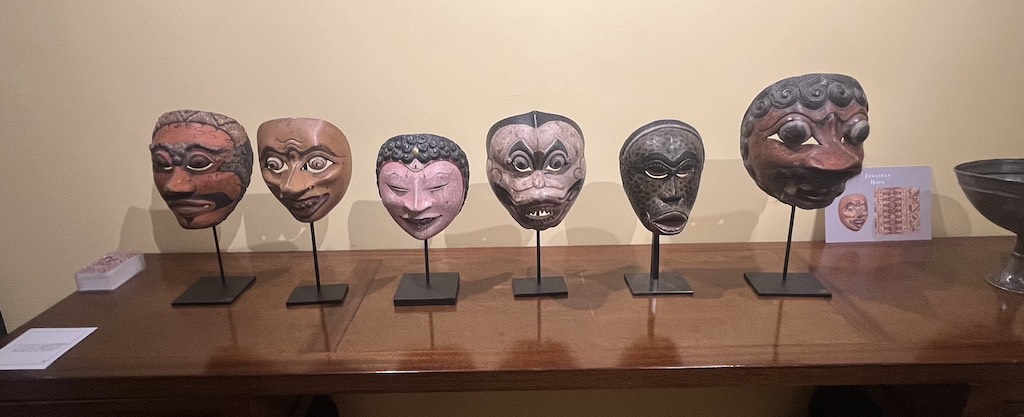

Ce dernier nous raconte qu’il a hérité de nombreuses œuvres de sa famille après la Seconde Guerre mondiale. Bien évidemment, au cœur de cette collection anglaise, l’on retrouve de nombreuses pièces venues des Indes, mais aussi ce groupe de fascinants Topeng : des masques théâtriques javanais du XIXe siècle.

Ces derniers semblent inspirés des grecs ; Jonathan Hope nous livre que ces artifices étaient, comme ceux helléniques, utilisés pour jouer la comédie. Néanmoins, le théâtre javanais procédait par « mimes » précise-t-il. Un personnage central mimait ainsi l’histoire, tandis que des acteurs, au second plan, arborant ces masques, donnaient vie aux gesticulations silencieuses. Pour que ces visages tiennent sur la tête des acteurs, ces derniers devaient coincer leur langue à l’intérieur d’un petit mécanisme. Une légère trace de ce dernier est encore visible sur ces objets.

Canons artistiques

Des arts et des lettres, le Printemps asiatique nous entraîne ensuite à travers les collections non moins spectaculaires d’objets de l’univers guerrier. Au quatrième étage, dans la collection de la Galerie du Toit du monde, l’on peut notamment observer une sorte de bouclier, un plastron précisément, qui servait à repousser les oracles. Daté du XIXe siècle, des photos prises lors d’une célébration tibétaine, montrent l’utilisation de cet objet si particulier que nous ne connaissons pas dans notre culture occidentale. Ce dernier brille par ses ornements ; un véritable travail d’orfèvre a été nécessaire pour réaliser cette pièce d’une rareté toute particulière.

Un certain chamanisme se dégage de ces objets, à l’image de cette paire de costumes pour les danses rituelles appelées Chitipati, qu’expose également la galerie parisienne.

Si certains collectionneurs seraient néanmoins davantage intéressés par l’univers de la guerre dans une logique moins déifique, la collection de la galerie anglaise Runjeet Singh est force de proposition en la matière. L’on découvre notamment une collection de fusils somptueux, notamment un Flintlock Rifle qui provient de l’Empire Ottoman, daté du XVIIe siècle.

L’art contemporain à l’honneur

Les amateurs d’arts contemporains, enfin, ne seront pas en reste. Alors que la Pagode bénéficie désormais d’une plus grande superficie pour exposer, le choix des organisateurs, pour étoffer leur offre, s’est porté sur une mise en lumière de l’art asiatique moderne. Notons ainsi les différentes toiles exposées par la Galerie Jean-François Cazeau, mais également ce fabuleux travail, aussi brillant que méticuleux, de l’artiste japonaise Yukiya Izumita.

Proposée par la Galerie Hioco, cette artiste nippone réalise toute une série de formes, grâce à un travail de l’argile, numérotées sobrement. L’on découvre notamment son Laminage 20. Comme les noms de ses œuvres l’indiquent, Izumita lamine de fines feuilles en argile qu’elle assemble ensuite, avant de les faire chauffer pour cristalliser leurs formes. Cet assemblage, fait de pliages et de collages, peut faire penser au procédé de l’origami, l’art du pliage de papier.

« Cette artiste a été très marquée par la catastrophe de Fukushima » nous apprend la Galerie. Ces Laminages peuvent donc aussi s’interpréter comme les phases successives d’une même vague qui viendrait frapper de plein fouet un territoire, emportant tout sur son passage et laissant, par là même, des stries sur le sol ; une émouvante réflexion sur le temps et la recomposition après une catastrophe.

On note dans l’œuvre de cette artiste, comme dans l’ensemble des autres productions exposées, la recherche d’une certaine beauté, d’une certaine fragilité insouciante qui dévoile, au-delà des tragédies parfois subies, un optimisme résolu. Des dorures finement taillées des statuettes bouddhistes aux grandes fresques contemporaines déstructurées, ce souffle de créativité et de recherche de l’essence de la pureté se perçoivent, transcendant toute l’exposition, plus touchante que jamais.

Gabriel Moser

Du 7 au 13 juin 2024.

La Pagode, 48 rue de Courcelles, 75008 Paris.

Billet en vente sur le site de l’association du Printemps asiatique : https://www.printemps-asiatique-paris.com/