C’est un ensemble exceptionnel de 227 œuvres qui interroge l’essor spectaculaire de l’affiche illustrée dans les rues parisiennes dans la seconde moitié du XIX° siècle que le Musée d’Orsay présente au public depuis le 18 mars en partenariat avec la BnF.

Elle constitue une première à une telle échelle. Le parcours se déploie dans un espace d’une quarantaine de mètres sur dix-huit, qui évoque les galeries marchandes si populaires dans le Paris d’autrefois et qui existent encore dans quelques quartiers.

Organisée en 6 sections, elle a été conçue comme une plongée dans l’univers visuel de la capitale du XIX° depuis l’âge d’or de l’affiche artistique en explorant les mutations sociales et culturelles qui ont favorisé son développement.

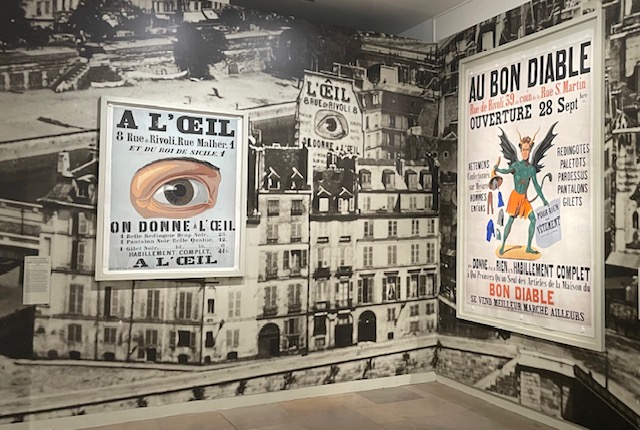

1 – L’affiche transforme la ville

On est accueilli par une affiche saisissante de Charles Verneau en termes de format et de couleurs, étonné qu’elle ait pu si bien traverser le siècle. La première salle est consacrée naturellement à l’apparition de l’affiche. D’abord de couleurs vives et caricaturales, le ton changera avec l’augmentation de la consommation. Pour le moment elles sont placardées partout où c’est possible et de façon désordonnée, sur les murs, les arbres, les grilles et même les urinoirs.

La prolifération de l’affiche, conséquence de l’essor de la consommation devient un phénomène de société. On la pense éphémère et pourtant beaucoup sont imprimées dans la mémoire collective. Le colleur d’affiches est un personnage emblématique d’un Paris de la Belle Époque. Leur nombre peut monter à 1800 pendant les périodes électorales.

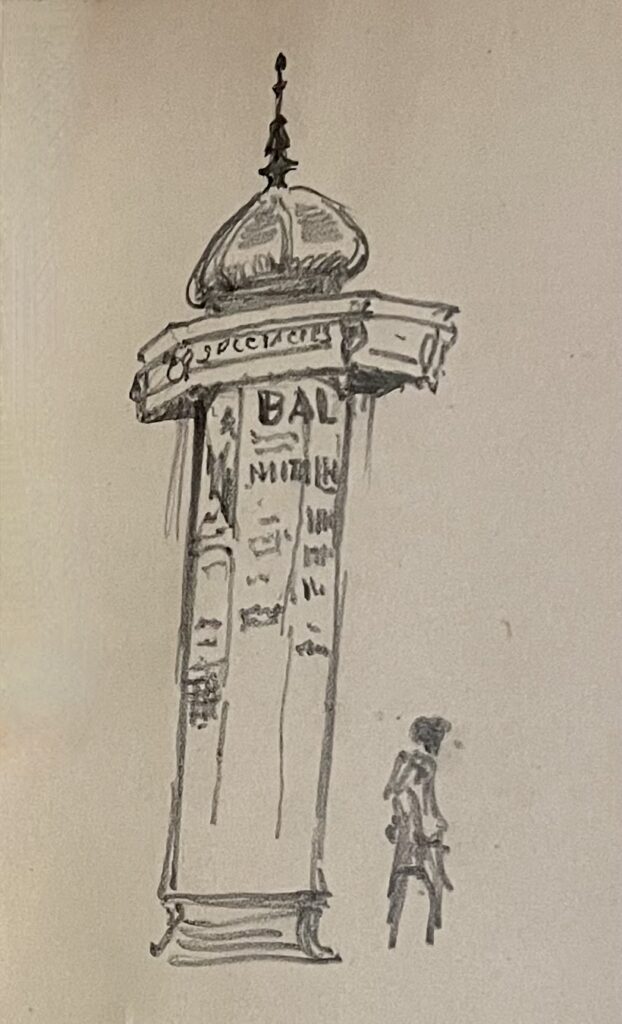

En 1868 on charge l’imprimeur Gabriel Morris de concevoir du mobilier urbain. Il invente la fameuse colonne en fonte vert foncé de 3,60 mètres de hauteur, de 1, 15 mètre de diamètre. Malgré son éclectisme combinant plusieurs styles : antique, baroque et classique, elle est devenue aujourd’hui un des plus forts symboles des rues parisiennes avec son auvent hexagonal ponctué de têtes de lion sculptées en relief.

2 – L’invention de l’affiche illustrée en couleurs

L’affiche officielle existait en France depuis 1539, lorsque François 1er prend la décision de faire afficher les ordonnances royales. Dès 1830 l’affiche devient un médium et on les voit apparaître, d’abord au service de l’édition. Mais l’invention de la lithographie permettra des impressions en grand format et en couleurs pour promouvoir des magazines de nouveauté ou des spectacles.

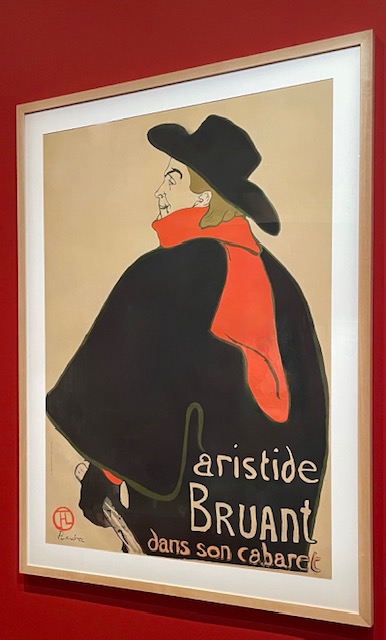

Une presse lithographique est installée au centre d’une salle et, pour bien comprendre le procédé, on a accroché côte à côte les cinq étapes fondamentales de la célèbre affiche de Bruant.

Dans la pièce attenante le visiteur peut s’exercer à cette technique par le biais d’un jeu interactif, très instructif, à la fin duquel il pourra même se faire envoyer l’œuvre qu’il a produite par mail.

3 – L’affiche stimule la consommation

Devenue un moyen de communication de masse, l’affiche illustrée en couleurs s’impose comme l’une des armes au service des nouvelles stratégies commerciales. Les affichistes les plus réputés sont Jules Chéret, Henri de Toulouse-Lautrec ou encore Alphonse Mucha.

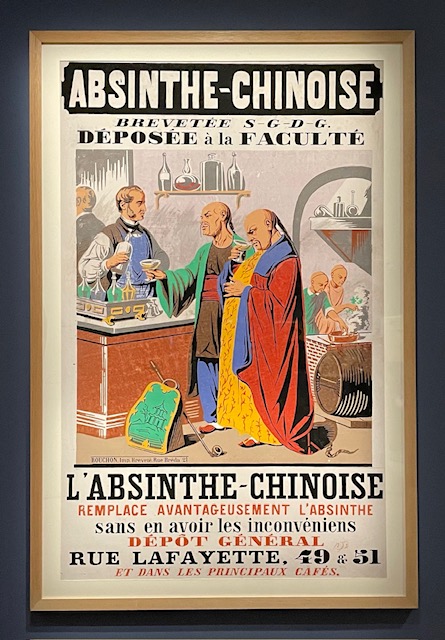

Sans les affiches connaîtrions nous aujourd’hui aussi bien les petits gâteaux Lu ou le chocolat Meunier ? Par contre beaucoup de marques d’alcool, dont la publicité était alors permise, ont aujourd’hui disparu, surtout celles vantant l’absinthe, boisson désormais prohibée.

4 – Les avant-gardes et l’affiche

Dans les années 1880, l’affiche devient vraiment un médium artistique à part entière, salué par les critiques d’art. Certains peintres investissent bientôt ce domaine comme ceux du cercle Nabi, Pierre Bonnard, Edouard Vuillard, Maurice Denis, et bien entendu Toulouse-Lautrec.

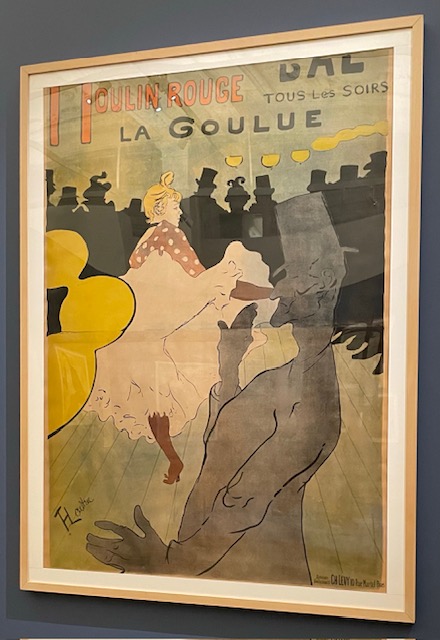

Du fait de la notoriété de ces artistes, un vrai engouement gagne alors les collectionneurs et l’affiche fait l’objet d’un marché spécialisé, surtout les variations d’affiches célèbres, en particulier celles de Mucha pour Sarah Bernhardt. La Goulue, sur papier de presque 2 mètres de hauteur sur 1,17 de largeur sera tirée à 3000 exemplaires. La danseuse y est représentée en compagnie d’un autre habitué du Moulin Rouge, Valentin Le Désossé (Étienne Renaudin) ainsi surnommé pour ses capacités de contorsionniste, ce que suggère sa silhouette tortueuse.

5 – Des spectacles pour tous

Les entrepreneurs du spectacle ont compris l’intérêt de ce média. Le monde de la scène, du théâtre au cirque, de l’opéra au cabaret, fascine les peintres.

Désapprouvant les affiches de spectacle simplement posées sur des chevalets Mucha eut à cœur de prendre en charge « l’image » des artistes. En particulier de celles et ceux qui lui semblaient destinés à un bel avenir comme Sarah Bernhardt. Elle est certainement la première comédienne à maîtriser son image, imposant ses conditions. Mucha en créera spécialement huit pour la mettre en valeur et elles seront aussitôt iconiques. On y reconnaît les lignes sinueuses typiques de l’Art nouveau. Sur l’une d’elles la comédienne porte un châle en hermine rappelant la fourrure royale.

Toulouse-Lautrec créera lui aussi des affiches pour différentes personnalités comme le poète et chansonnier de cabaret Aristide Bruant, si facilement reconnaissable à son chapeau et son manteau noirs sur lequel éclatait une écharpe rouge. Il immortalisera aussi des chanteuses et danseuses comme Yvette Guilbert, May Milton ou, plus célèbre, La Goulue.

6 – La politique est dans la rue

Les premières affiches politiques investiront la rue avec la montée des extrêmes dans la capitale. Elles seront aussi au cœur de l’art social car le pays aspire à de profonds changements. La Fronde rassemble sur les hauteurs de Paris six femmes et une petite fille, toutes classes sociales confondues et d’âges différents, réunies pour un avenir meilleur dans un grand élan féministe. La République laïque défendra la cause dreyfusarde mais, à l’inverse, certaines affiches oseront la propagande en faveur de candidats ouvertement antisémites.

Elles joueront enfin un rôle déterminant pendant et après la grande Guerre. L’une d’elles appelle le citoyen au don en clamant : Versez votre or !

Plusieurs actions culturelles sont programmées par le musée (se renseigner sur le site du musée : www.musee-orsay.fr).

Marie-Claire Poirier

L’art est dans la rue

Commissariat général : Sylvie Aubénas, conservatrice générale, directrice du département des Estampes et de la Photographie de la BNF ; Christophe Leribault, président de l’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles

Du 18 mars au 6 juillet 2025

Musée d’Orsay, Esplanade Valéry Giscard d’Estaing -75007 Paris

de 9h30 à 18 h (jeudi jusque 21 h 45) – Fermé le lundi