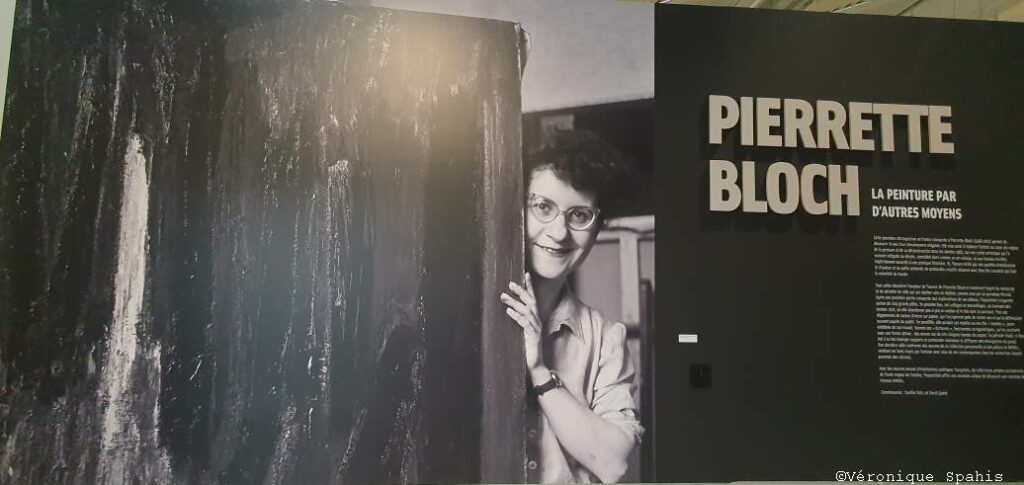

L’exposition Pierrette Bloch (1928–2017) – La peinture par d’autres moyens, présentée au Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole (MAMC+), constitue la première grande rétrospective française consacrée à cette artiste franco-suisse. Visible jusqu’au 21 septembre 2025, elle offre une plongée immersive dans près de 70 ans de création, avec plus de 200 œuvres déployées sur plus de 1 000 m².

Une trajectoire artistique singulière

Née en 1928, Pierrette Bloch a développé une œuvre résolument indépendante, marquée par une quête constante de renouvellement des formes et des matériaux. Formée auprès d’André Lhote et Henri Goetz, elle s’oriente dès les années 1950 vers une abstraction épurée, explorant les potentialités du noir et du blanc, du vide et du plein. L’exposition retrace cette évolution en sept sections, depuis ses premières expérimentations jusqu’à ses dernières œuvres, en passant par ses célèbres séries de points et de lignes.

La peinture par d’autres moyens

Le titre de l’exposition, inspiré de l’historien de l’art Daniel Abadie, souligne la démarche de l’artiste qui, tout en s’inscrivant dans la tradition picturale, s’en affranchit pour explorer de nouveaux médiums. Ainsi, Pierrette Bloch utilise des matériaux modestes tels que le papier, le crin de cheval, la ficelle ou le tissu, qu’elle assemble, tisse ou noue pour créer des œuvres d’une grande subtilité. Ses installations en crin, suspendues dans l’espace, jouent avec la lumière et les ombres, conférant une dimension sculpturale à son travail.

Un parcours en sept parties

Les prémices : Après une série de fusains figuratifs de danseurs réalisés en 1948 chez le mime Decroux, à Paris, et une brève période de pastels abstraits, Pierrette Bloch expérimente l’estampe et la peinture à l’huile de 1949 à 1951, puis le collage en 1953 – une pratique qui l’accompagnera toute sa vie. Elle investit en 1954 son atelier de la rue Antoine Chantin, dans le 14e arrondissement de la capitale, où elle continue à multiplier les expériences. De 1958 à 1960, elle s’attelle au travail sur papier, des encres sombres infusées de couleurs, avant de grands collages tourmentés en 1961-1962. Entre 1963 et 1966, suit un nouvel et ultime affrontement avec la peinture à l’huile que concluent deux ans de silence. C’est au terme de cette longue période de gestation, d’environ 20 ans, que son œuvre va prendre un tournant décisif.

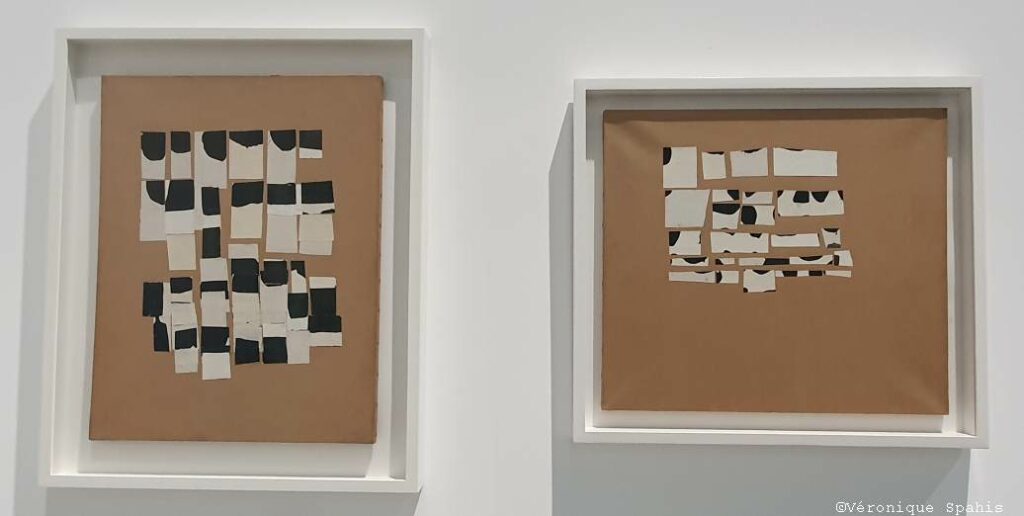

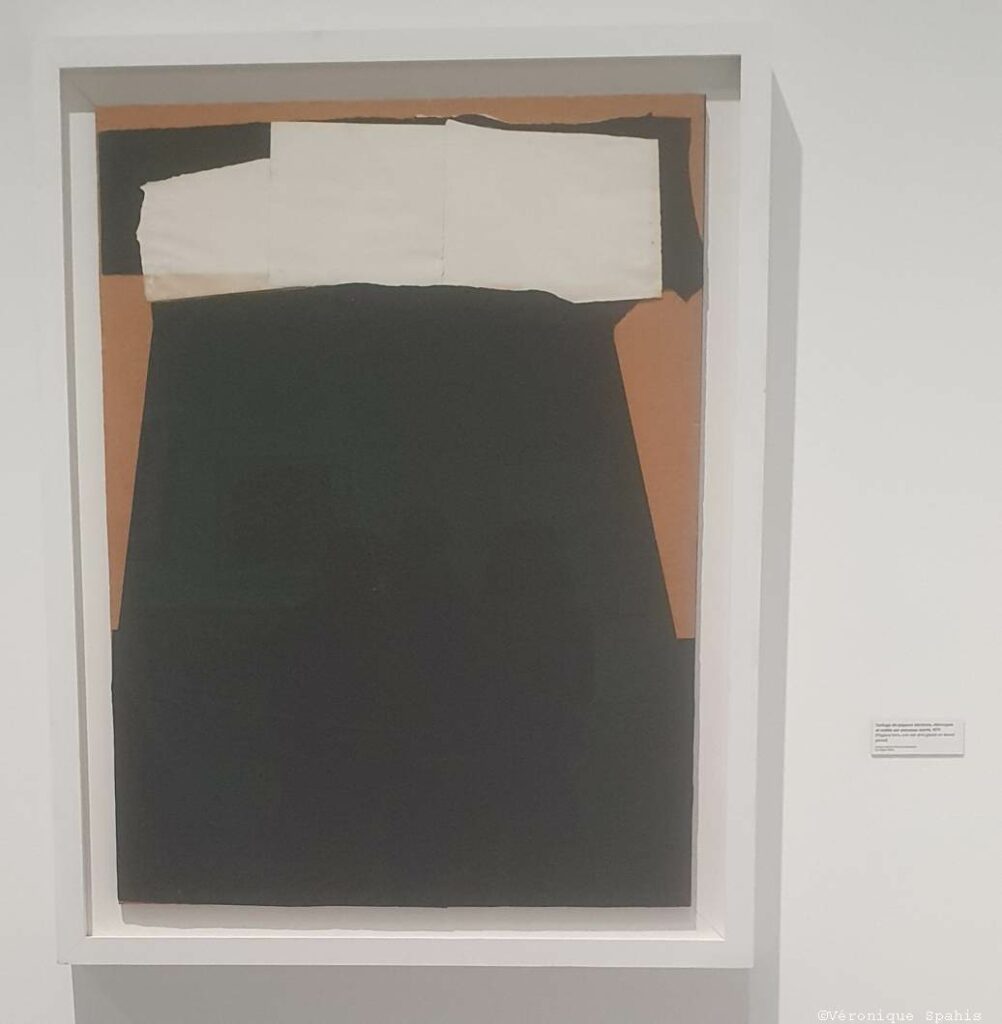

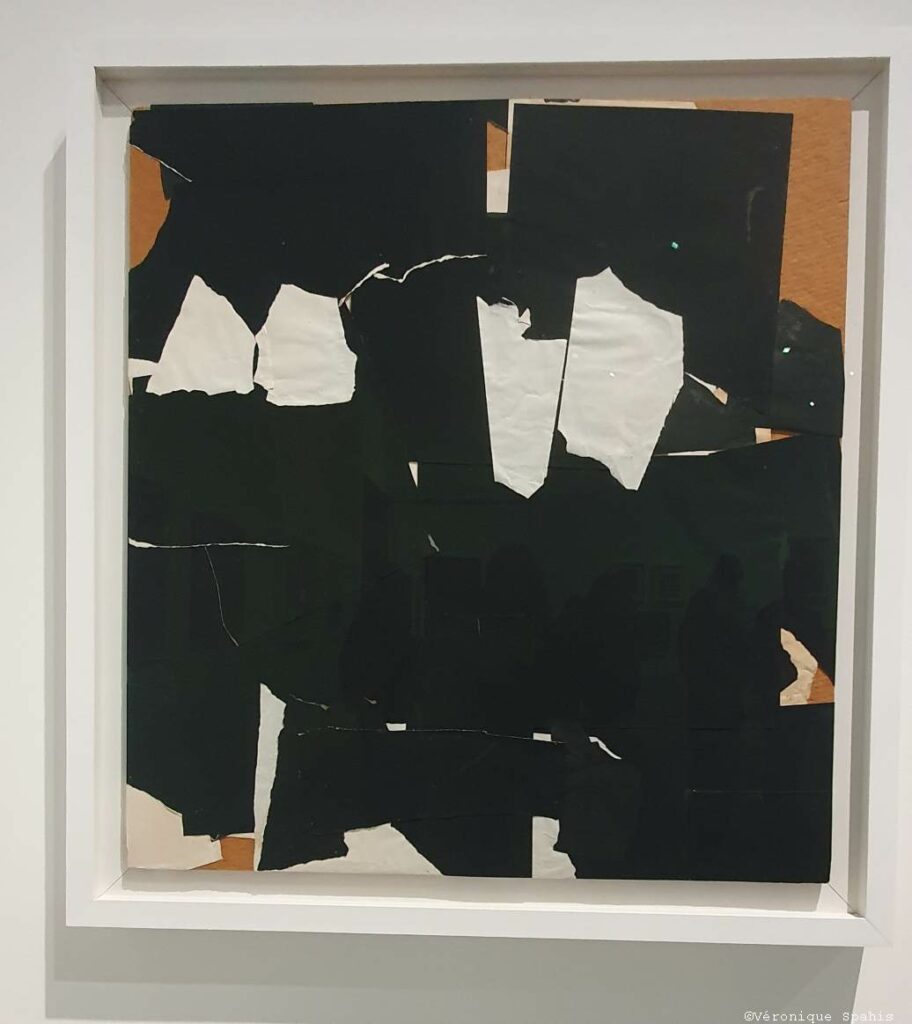

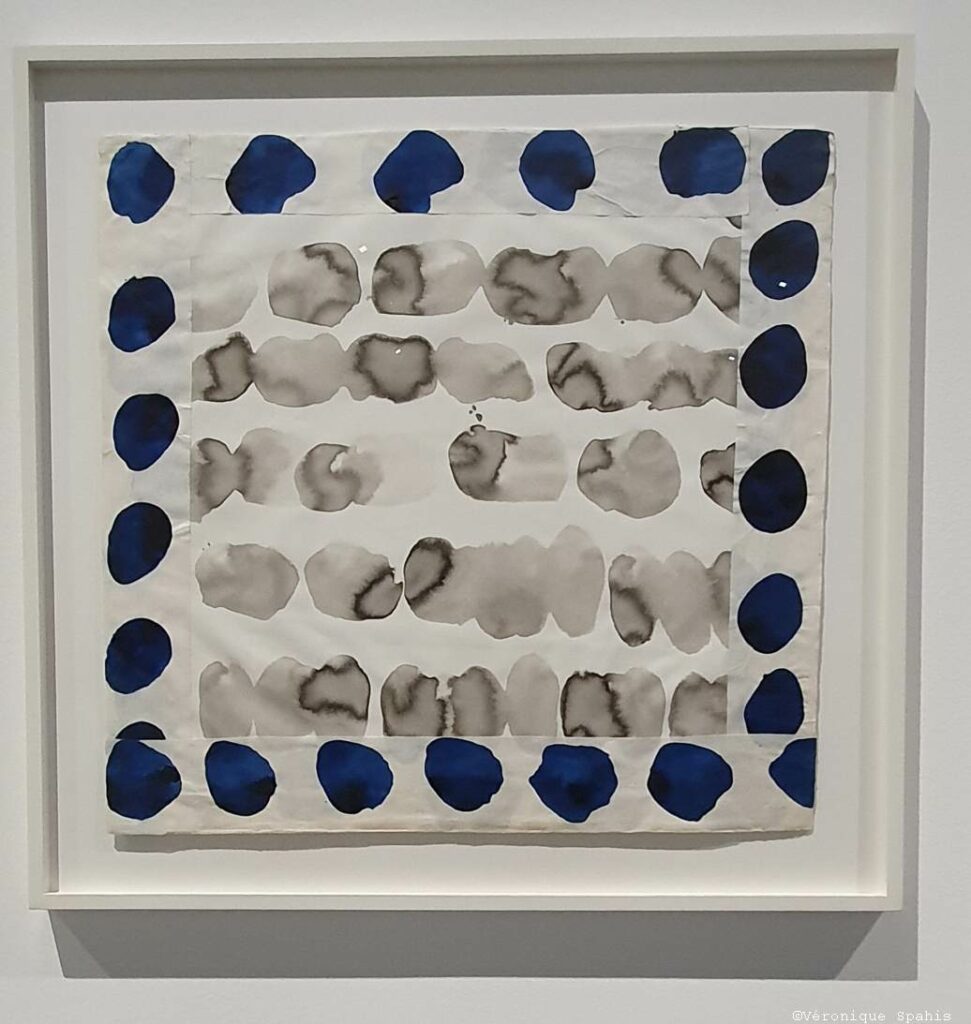

Collages et marouflages : De retour d’un voyage déterminant aux États-Unis, à la fin des années 1960, Pierrette Bloch entreprend une série de collages sur isorel : des papiers noirs, rouges, blancs ou en kraft, qu’elle déchire, découpe et superpose sans masquer le fond rudimentaire du support. En 1971-1972, date notable, elle réalise ses premiers dessins à l’encre de Chine, des pluies d’encre maculant de manière parfois torrentielle un papier qu’elle maroufle sur toile. Elle jette beaucoup mais récupère certains ratés dont elle colle les fragments sur des toiles peintes en bleu ou sur des isorels – autant de pratiques qui la rattachent encore au monde traditionnel de la peinture tout en signant son adieu.

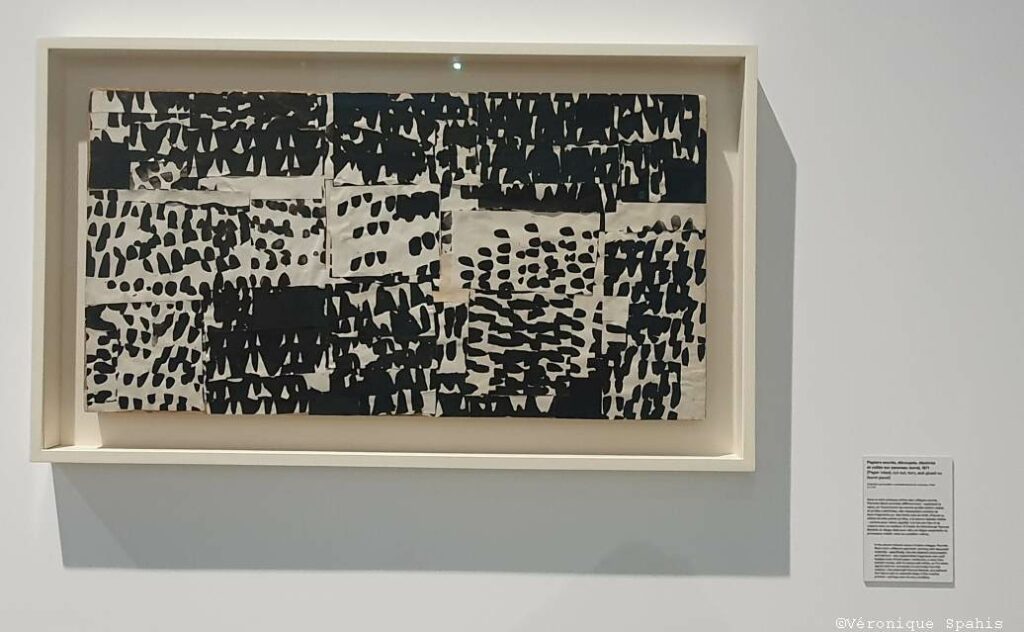

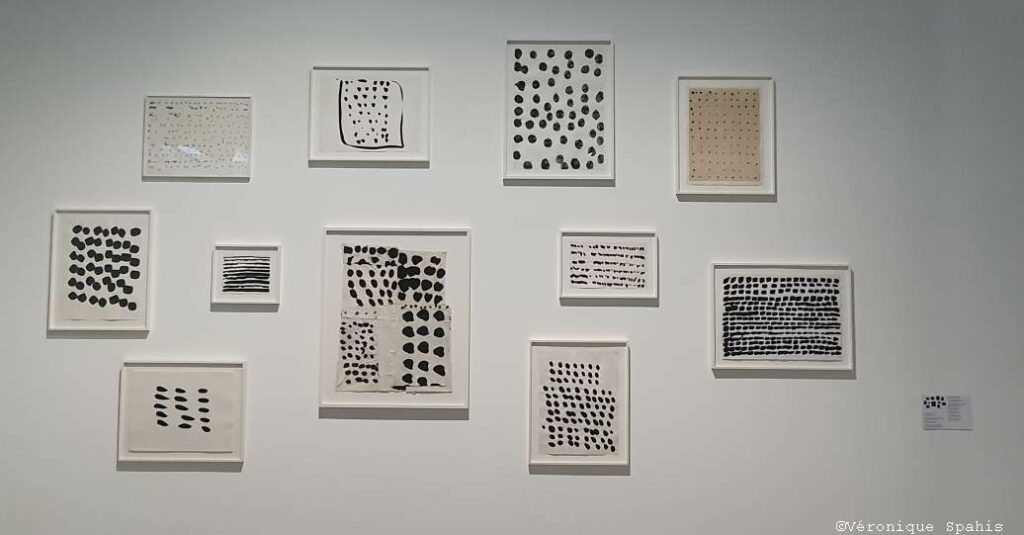

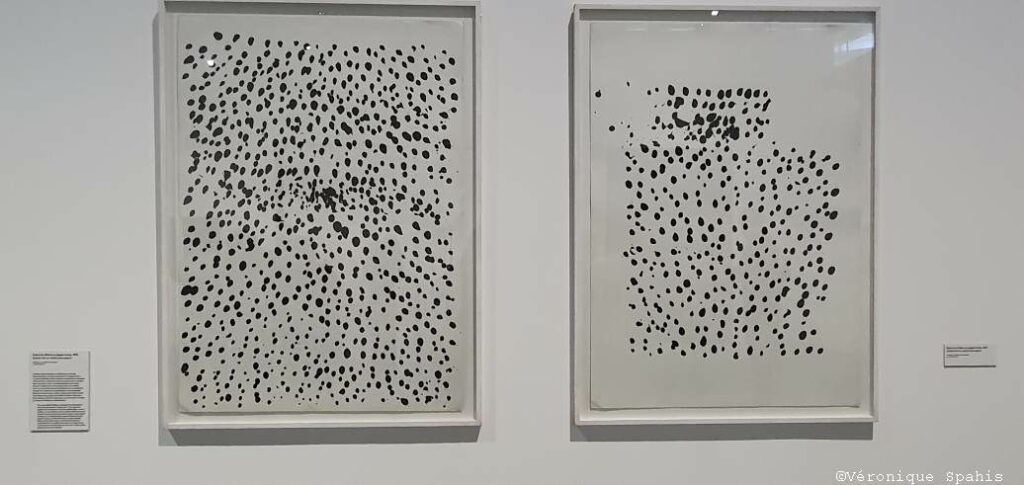

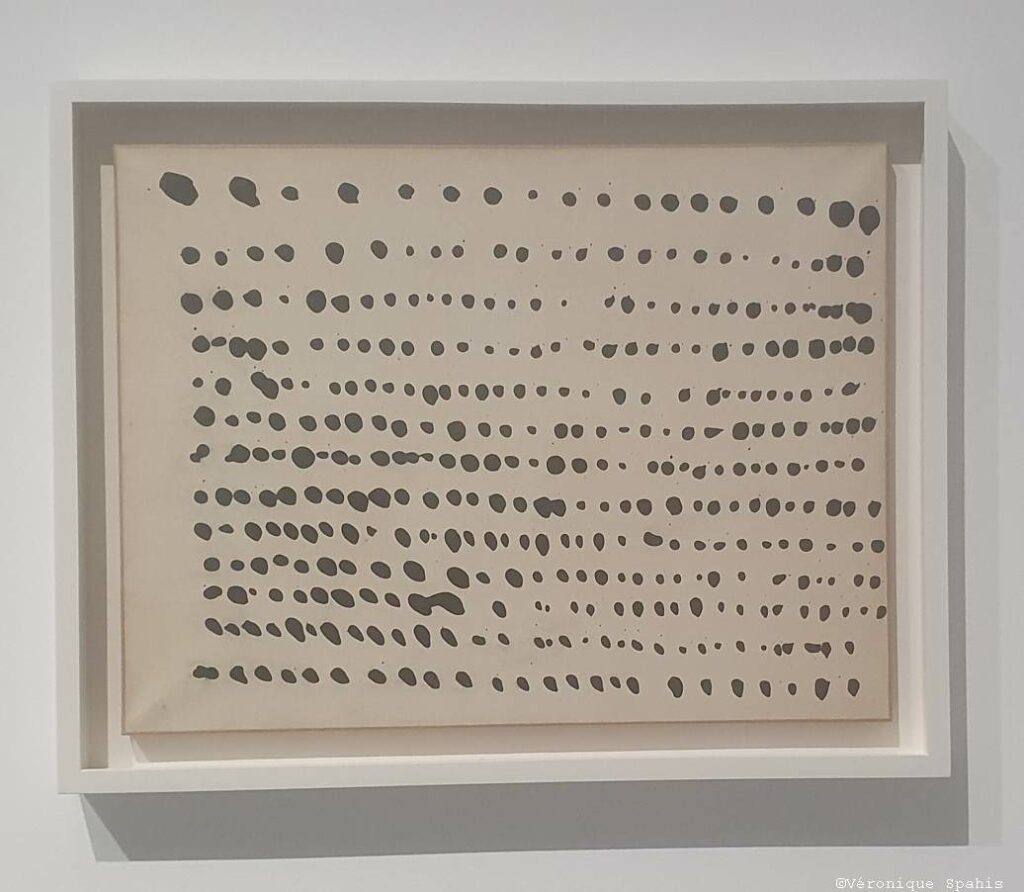

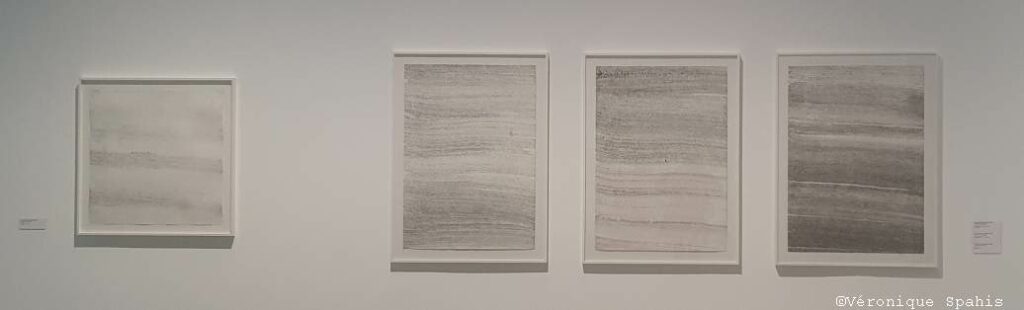

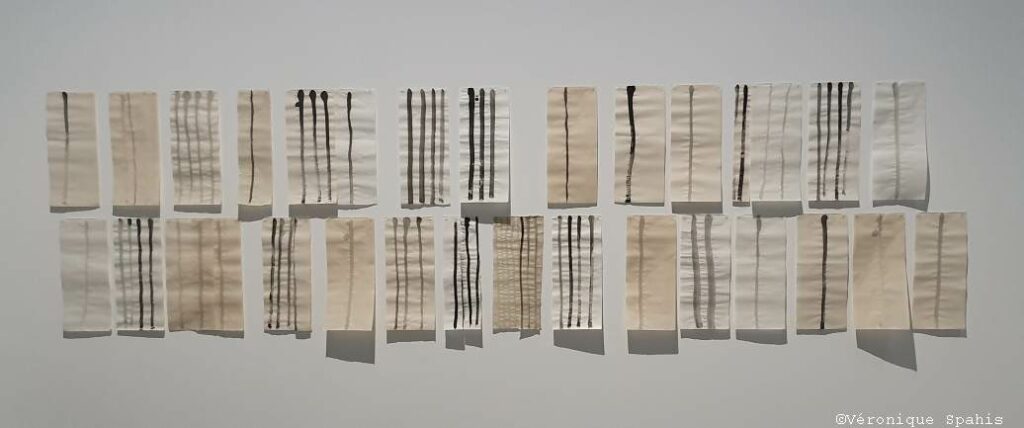

Ordre et désordre : Commencé en 1971, « le long voyage » à l’encre de Chine sur papier de Pierrette Bloch se poursuivra pendant près de 40 ans, avec des évolutions notables. S’il fallait en retenir une constante, ce serait dans l’équilibre qu’elle trouve entre ordre et désordre, quand, à partir de 1973, toute dramatisation disparait de son geste : répétition de taches d’encre discontinues, organisation en alignements allant du haut gauche au bas droit, séquences régulières contrariées par des bouffées chaotiques, lignes qui se distordent au fur et à mesure que progresse le travail, verticalité qui s’immisce parfois dans des compositions marquées par les horizontales. Le rapport de Pierrette Bloch avec le minimalisme et la répétition n’appartient qu’à elle, à la façon de les contrarier avec fantaisie ou même humour – une qualité inattendue dans un contexte d’abstraction radicale.

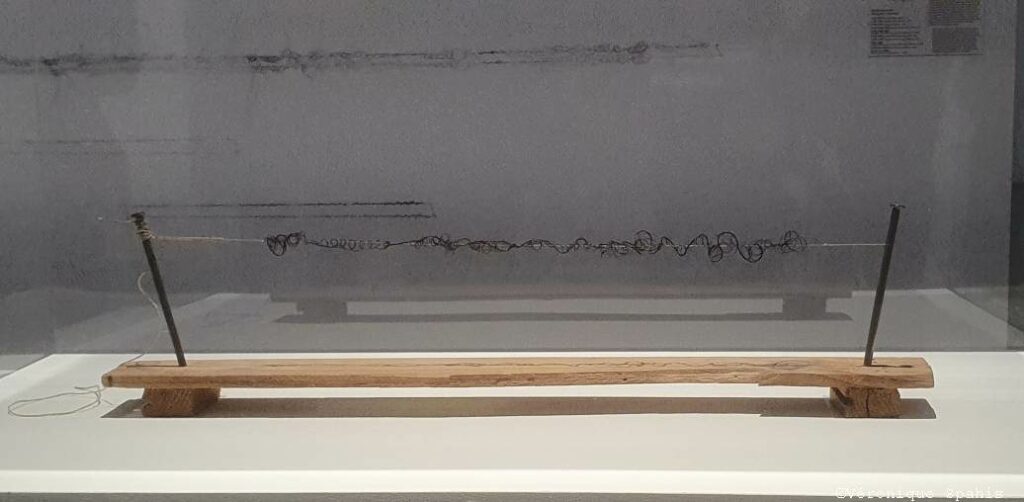

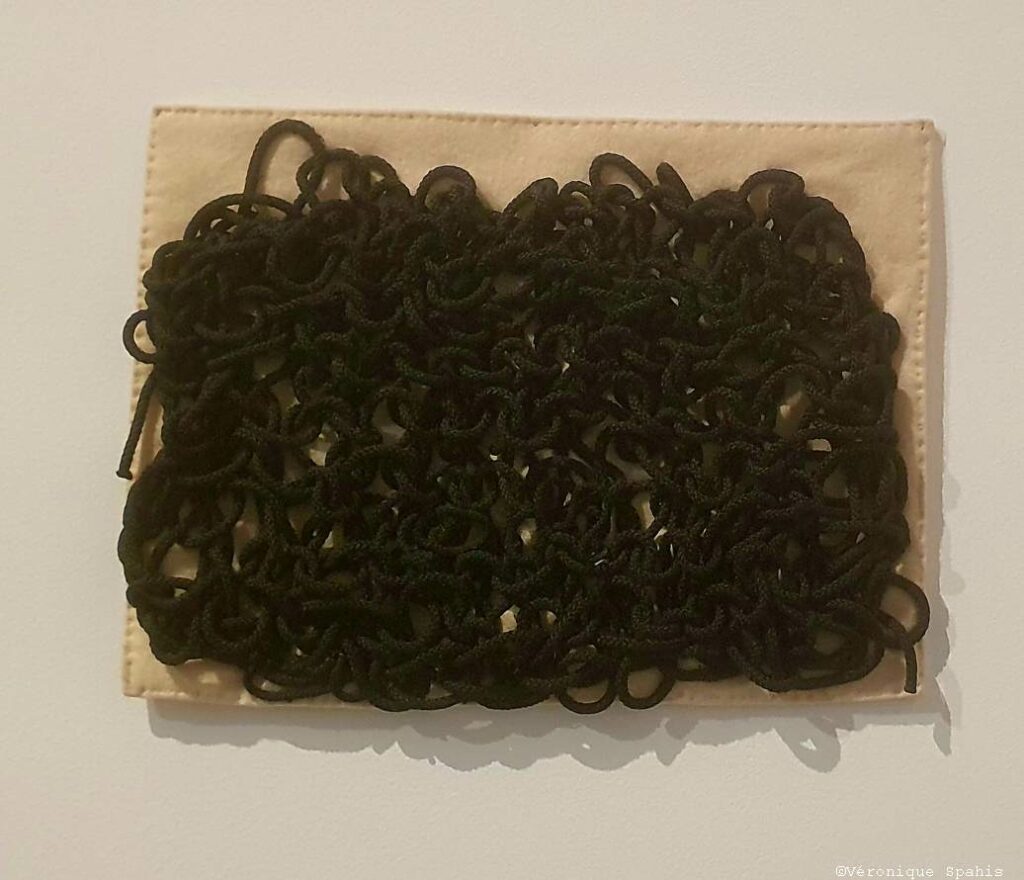

Où la peinture devient sculpture : 1973 est une année majeure : aux encres sur papier, Pierrette Bloch ajoute des mailles de cordes, de ficelles puis de chanvre qu’elle assemble et coud sur un fond de feutrine : de la peinture par d’autres moyens, comme le remarquera Daniel Abadie. Le geste dépersonnalisé et répétitif du tricot la rapproche alors de certains artistes de l’art brut. Les opérations de tressage discontinu, activant rythme et respiration, accélération et séquençage, évoquent la musique de Steve Reich ou de Philip Glass qu’elle découvre parallèlement. En 1979, ficelles et chanvre laissent place au crin de cheval et les œuvres quittent leurs supports de feutre, pour être librement suspendues à quelques centimètres du mur. Les mailles s’affinent peu à peu et cèdent la place à des sculptures de crin presque uni-dimensionnelles qui s’entortillent sur un fil de nylon tendu entre deux épingles de tapissier.

Écritures : Le travail sur les taches entretient un lien avec l’écriture, ne serait-ce que par la manière dont ces œuvres sont composées ligne à ligne, avec de l’encre sur du papier. Mais ce rapport deviendra plus évident à partir de 1978, quand des lignes bouclées faites à la plume apparaissent et prolifèrent. Pierrette Bloch les trace assise à une table et non au sol, comme à l’accoutumée. Plus ou moins emmêlées et serrées, denses comme ses mailles, elles occupent tout l’espace de la feuille dans un all over parfois oppressant, parfois « sauvé » par les taches qui s’y superposent facétieusement. Or, ces lignes rappellent son écriture manuscrite, qu’elle reproduit d’ailleurs dans la plupart de ses publications, et sa série sur papier à lettres de 1986 accusera encore un peu plus cette parenté. Pour autant, elle ne considérera jamais ces œuvres comme de l’écrit, mais plutôt comme un au-delà de l’écriture devenue pure forme. Des lignes aux bandes de papier encrées, il n’y a qu’un pas que Pierrette Bloch finira par franchir, et cette contrainte supplémentaire lui ouvrira pourtant un champ d’extrême liberté.

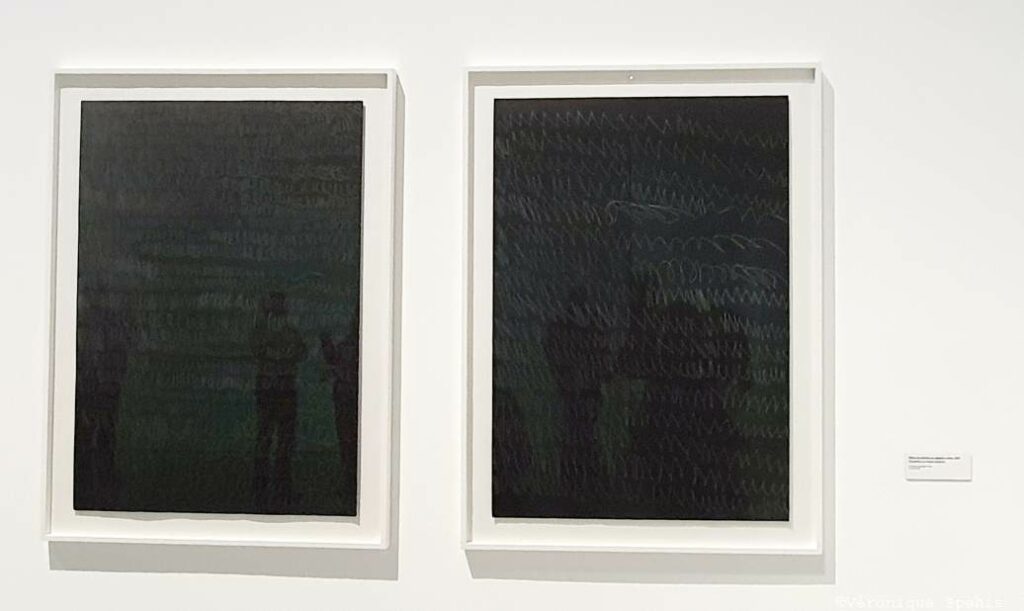

Le décousu : Dans les dix dernières années de sa vie, Pierrette Bloch délaisse les formats contraignants pour se consacrer à des séries où varient comme jamais la nature des papiers (teinte, texture, transparence) et des outils (pastel gras, gouache, mine de plomb, instrument scarifiant). Alternant grands et très petits formats, elle peint ou dessine des lignes verticales sur des papiers asiatiques, des petits pastels où la couleur affleure, des lavis profonds, des boucles de graphite sur de vastes papiers, des encres blanches sur polyester, de grands ensembles sur fond noir. Elle laisse aussi sourdre nombre de « résurgences », anciennes pratiques ou matériaux oubliés : le pastel et l’isorel réapparaissent et elle va jusqu’à réemployer ses toutes premières huiles sur toile en les redécoupant ou en les rehaussant.

L’atelier, les amis : Cadeaux, hommages et échanges permettent d’identifier les œuvres personnelles d’une créatrice appréciée et respectée des artistes de sa génération. Des œuvres de Claude Viallat, Pierre Buraglio, Michel Parmentier ou encore Pierre Soulages, ami proche de l’artiste, sont ainsi exposées, soulignant les affinités esthétiques et conceptuelles qui les unissent.

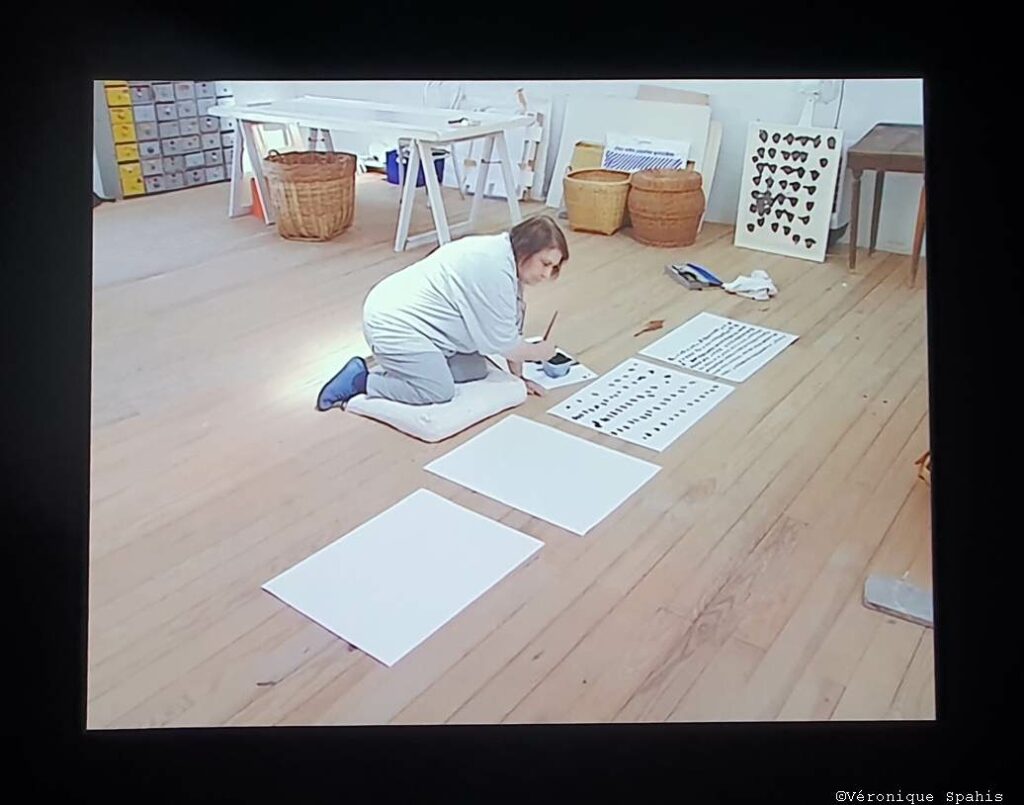

Le film de Thierry Spitzer réalisé en 1997, d’une durée de 26 minutes, donne à voir une Pierrette Bloch au sommet de sa pratique, filmée entre Paris et Bages (Aude), les deux lieux où elle a travaillé.

Une reconnaissance tardive

Longtemps marginalisée en raison de son genre et de l’utilisation de matériaux associés à des pratiques dites « féminines », Pierrette Bloch a vu son travail relégué aux marges de l’histoire de l’art. Cette rétrospective vise à réévaluer sa place en mettant en avant la radicalité et la cohérence de son œuvre. Comme l’a déclaré Aurélie Voltz, directrice du MAMC+ et co-commissaire de l’exposition, il s’agit de « replacer Pierrette Bloch au cœur des enjeux de la peinture et de sa déconstruction dès les années 1960 ».

Cette rétrospective, qui rassemble des œuvres des collections publiques françaises, de nombreuses collections privées européennes et du fonds majeur de l’atelier, est l’occasion exceptionnelle de dévoiler une centaine d’œuvres inédites de l’artiste.

Véronique Spahis

du 19 avril au 21 septembre 2025

Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole (MAMC+), Rue Fernand Léger, 42270 Saint-Priest-en-Jarez

ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h, le week-end jusqu’à 18h30. Fermé le mardi.