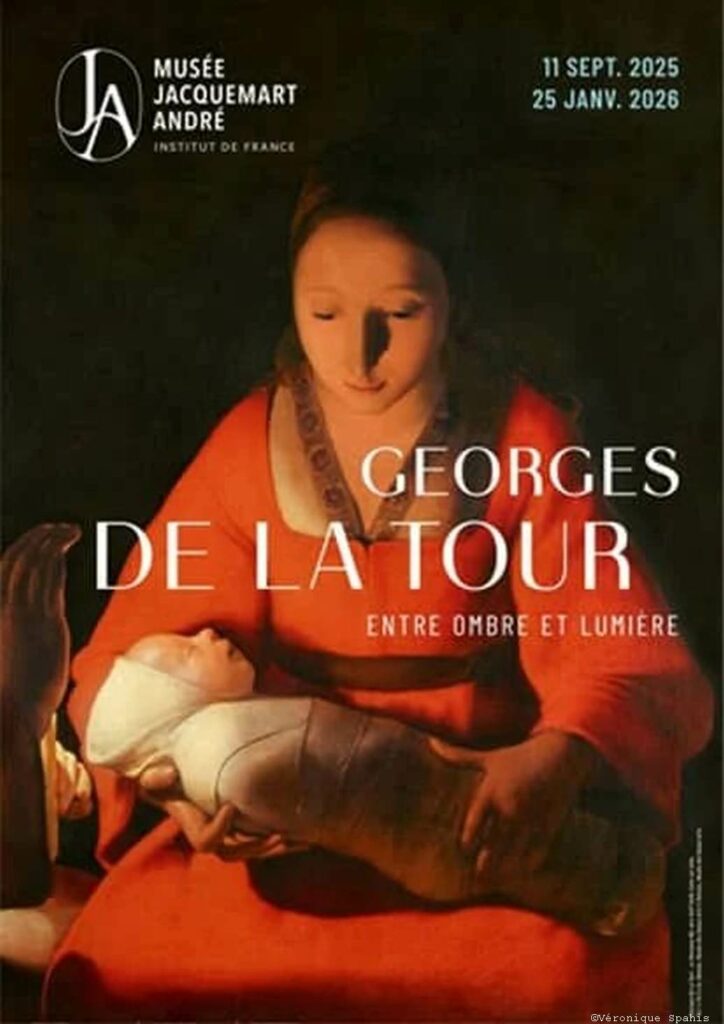

Après le succès de ses expositions consacrées à Caravage (2018) et Artemisia Gentileschi (2025), le Musée Jacquemart-André poursuit son exploration des maîtres influencés par la révolution du caravagisme en mettant à l’honneur Georges de La Tour (1593-1652).

Cette rétrospective inédite propose un regard renouvelé sur l’œuvre rare, lumineuse et profondément émouvante de l’un des plus grands peintres français du XVIIᵉ siècle, Georges de La Tour, maître du clair-obscur, peintre lorrain du XVIIᵉ siècle dont l’art mystérieux fascine toujours. Plus de trente tableaux, venus de musées et de collections privées, offrent un parcours presque complet de son œuvre — ce qui est rarissime, puisque le corpus connu ne dépasse pas une quarantaine de toiles.

L’événement est d’autant plus marquant que Paris n’avait pas accueilli de rétrospective d’ampleur sur La Tour depuis plusieurs décennies. C’est donc une véritable redécouverte, mise en scène dans l’écrin raffiné du boulevard Haussmann.

Le peintre et son monde

Né en 1593 à Vic-sur-Seille, dans le duché de Lorraine, Georges de La Tour a bâti une carrière discrète mais féconde. Peu d’archives subsistent à son sujet, mais son œuvre parle pour lui. Installé à Lunéville, il connaît des périodes de prospérité et d’épreuves, notamment la perte d’une partie de ses biens dans un incendie en 1638. Sa peinture, marquée par la rigueur et l’intériorité, reflète à la fois l’influence des courants caravagesques venus d’Italie et une sensibilité propre, ancrée dans son terroir.

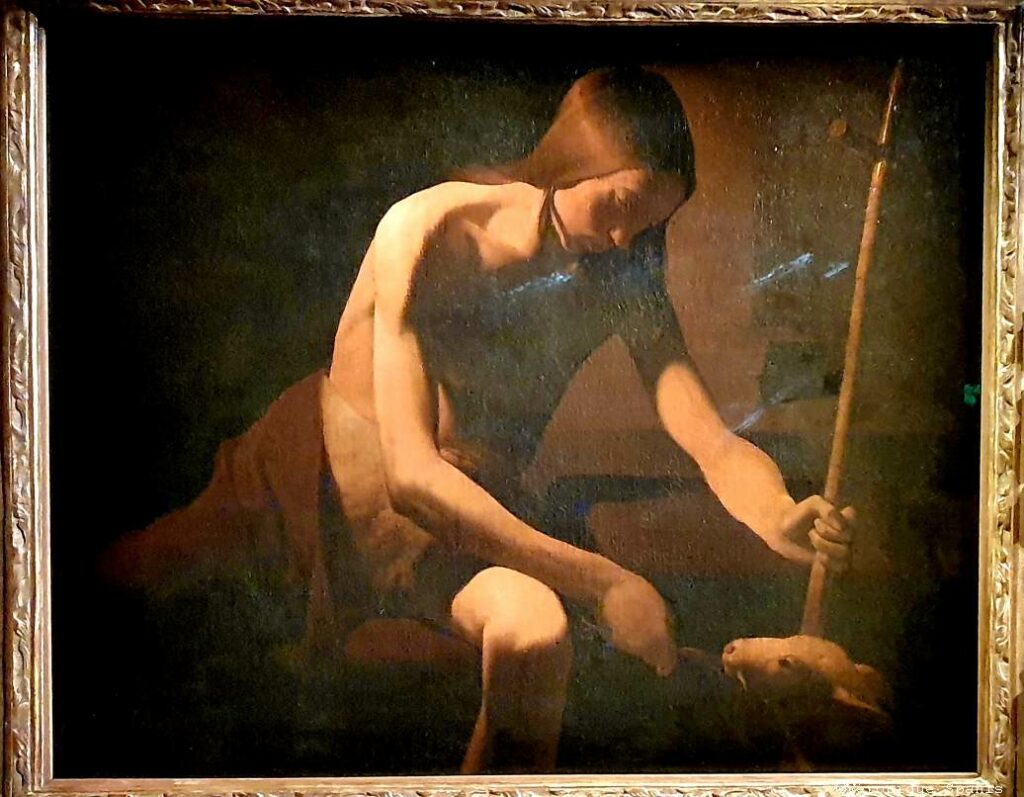

La Tour ne se contente pas d’imiter Caravage : là où le maître italien recherche le drame, lui privilégie le silence, l’intimité et la méditation. Ses personnages semblent absorbés dans leurs pensées, figés dans un moment suspendu où la lumière devient révélatrice.

L’exposition s’articule autour de grands thèmes qui traversent toute la carrière du peintre.

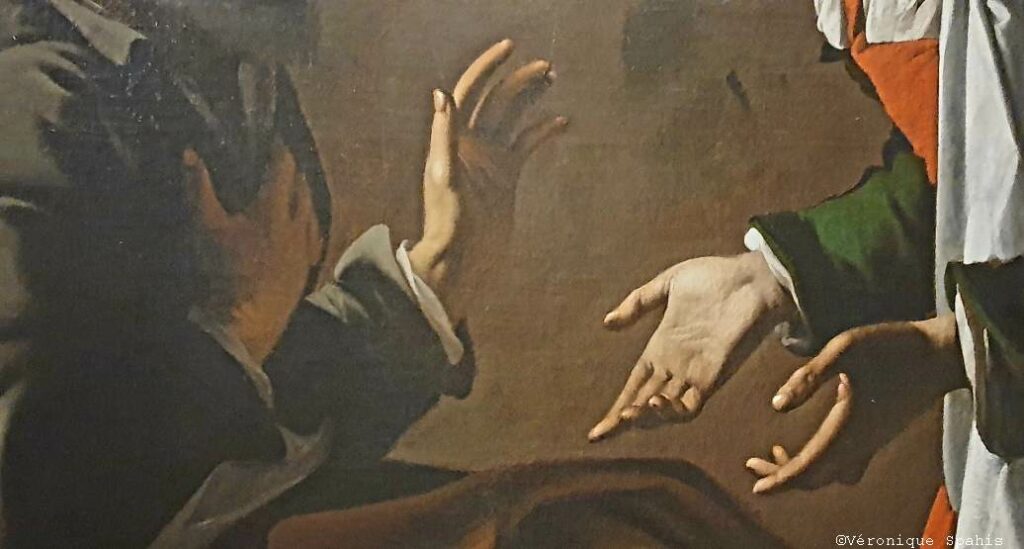

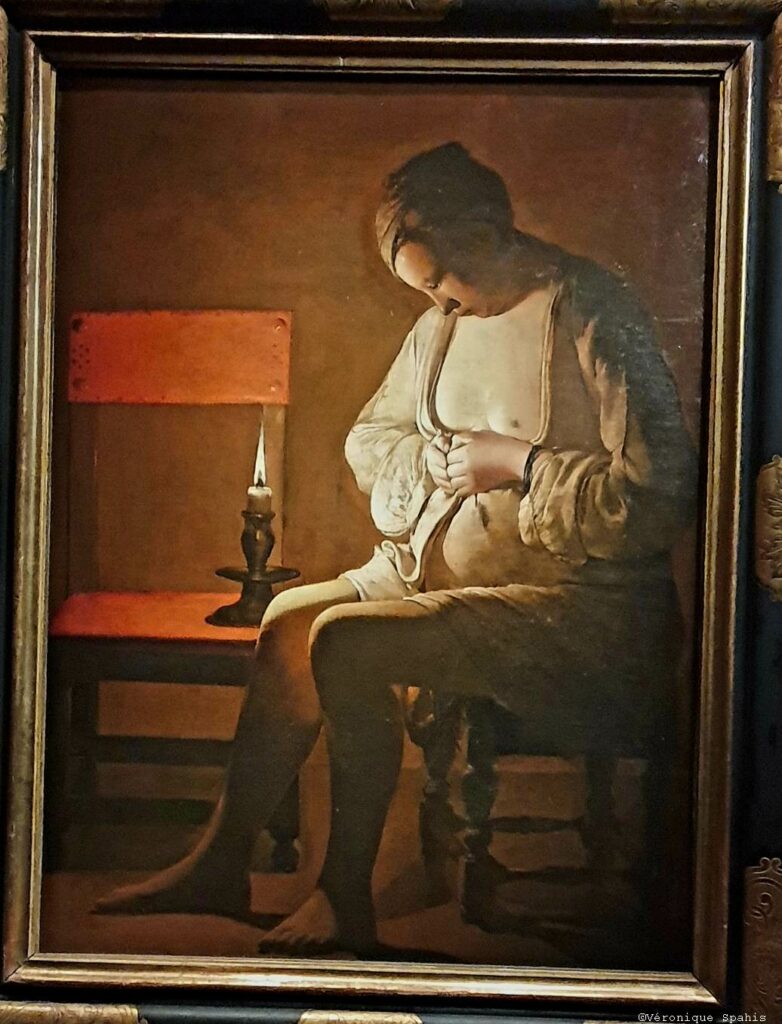

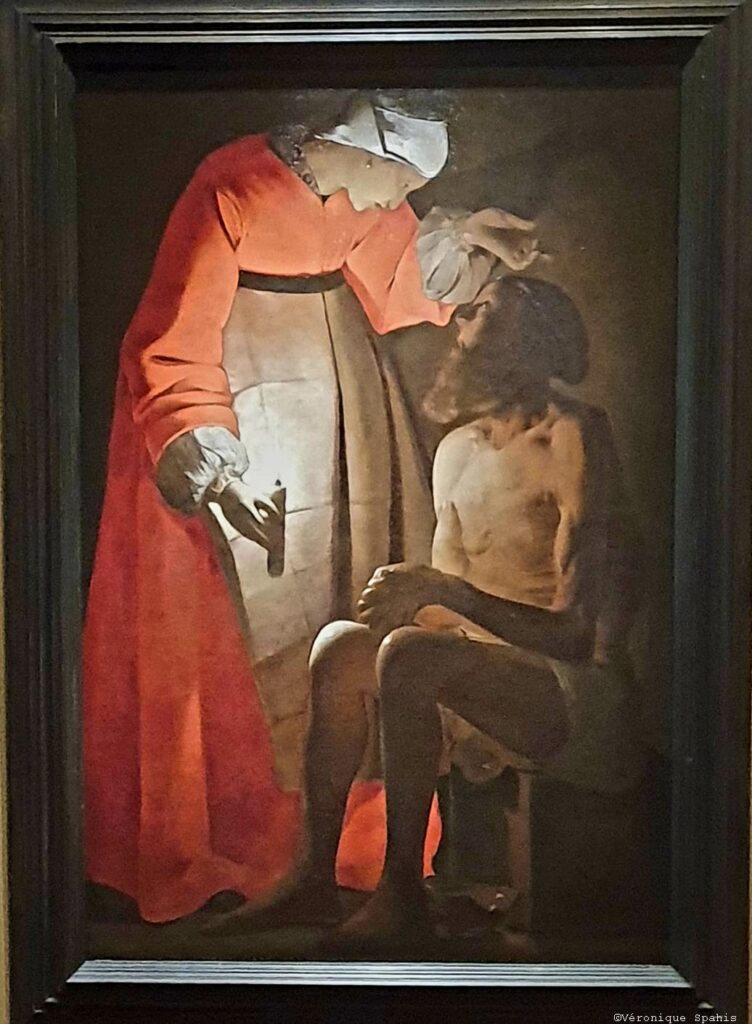

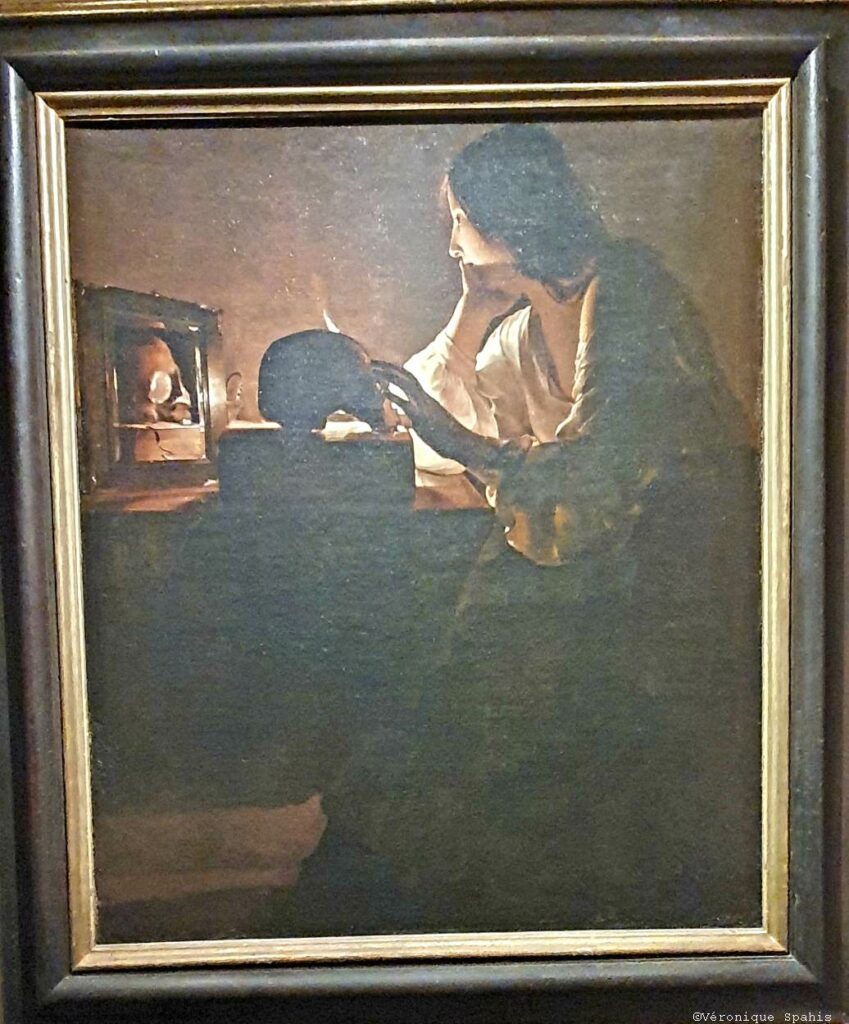

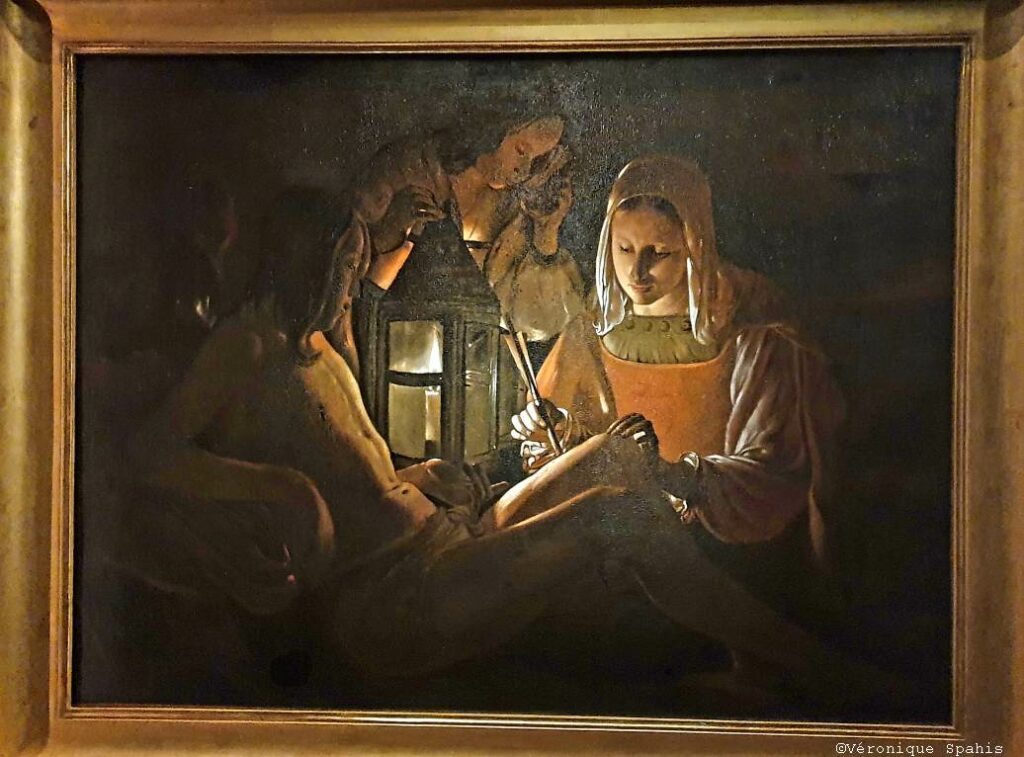

La magie du clair-obscur : La Tour est surtout connu pour ses scènes nocturnes. Une chandelle, une flamme, parfois une braise suffisent à illuminer un visage ou une main. L’éclairage n’est jamais gratuit : il structure la composition, suggère le mystère et guide le regard du spectateur. La pénombre environnante accentue l’effet de recueillement.

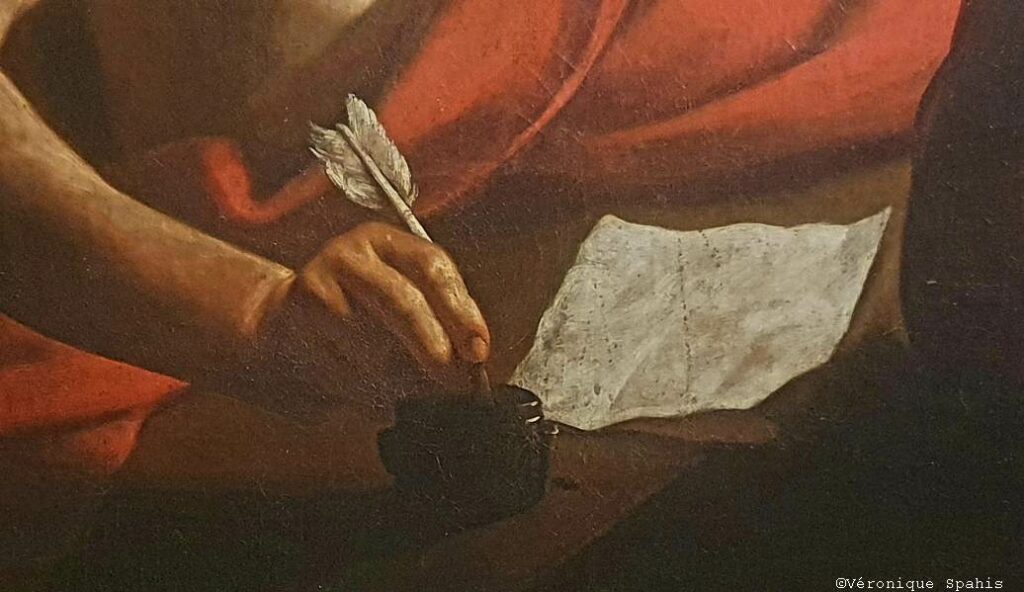

Le quotidien transfiguré : Un joueur de vielle, une vieille femme filant, un enfant dormant près d’une bougie : La Tour transforme les scènes les plus modestes en méditations picturales. L’ordinaire devient noble, la pauvreté s’auréole de dignité. Ces tableaux témoignent d’un intérêt profond pour les humbles et d’une humanité universelle.

Spiritualité et dépouillement : Les Madeleine pénitentes, les saints absorbés dans la prière ou le Christ nouveau-né ne séduisent pas par leur richesse décorative, mais par leur simplicité. Dans ces toiles, la lumière prend une dimension spirituelle, comme si elle incarnait la présence du divin. Le spectateur est invité non à l’exaltation, mais à la contemplation.

Un peintre au carrefour de l’Europe : Enfin, le parcours replace l’artiste dans un réseau plus large. La circulation des modèles caravagesques, l’influence des Flandres et de l’Italie se laissent deviner. Mais loin de se réduire à un imitateur, La Tour élabore un langage original, à la fois européen et profondément enraciné dans la Lorraine.

Les œuvres phares : Parmi les tableaux rassemblés, plusieurs méritent une attention particulière. Le Nouveau-Né, sans doute l’un de ses chefs-d’œuvre, capte la douceur d’un instant de maternité à la lueur fragile d’une chandelle. Les Madeleine pénitentes, avec leur atmosphère austère, révèlent une spiritualité intérieure, empreinte de solitude. Quant aux portraits de musiciens aveugles ou de vieillards, ils imposent par leur force silencieuse et leur dignité.

L’exposition du Musée Jacquemart-André – sous le commissariat du Dr. Gail Feigenbaum et de Pierre Curie – propose une relecture de la carrière de Georges de La Tour en tentant d’éclairer les interrogations qui entourent encore son œuvre et son parcours. Malgré la rareté des originaux parvenus jusqu’à nous, l’art de Georges de La Tour a laissé une empreinte profonde dans l’histoire de l’art. Par son naturalisme subtil, l’épure formelle de ses compositions et leur intensité spirituelle, il a su créer un langage pictural d’une grande puissance émotionnelle, capable de traverser les siècles. Cette exposition offre ainsi l’occasion de redécouvrir l’un des artistes les plus fascinants du Grand Siècle, dans toute la richesse et la complexité de son œuvre.

La rareté des prêts fait aussi la richesse de l’exposition : certaines toiles rarement sorties de leur collection sont montrées pour la première fois à Paris, permettant d’élargir la vision que l’on a de l’artiste.

Parmi les nombreux prêteurs : Musée du Louvre (Paris) – qui conserve notamment Le Nouveau-Né et La Madeleine à la veilleuse, parmi les œuvres les plus célèbres du peintre ; Musée de Nancy ; Musée des Beaux-Arts de Rennes – qui possède Saint Joseph charpentier ; Musée de Rouen et musées régionaux de Lorraine ; National Gallery (Londres) ; Musée du Prado (Madrid) ; National Gallery of Art (Washington) et J. Paul Getty Museum (Los Angeles) ; Musées d’Allemagne et des Pays-Bas qui complètent la perspective sur l’influence caravagesque dans l’Europe du Nord ; ainsi que des œuvres qui appartiennent à des collectionneurs privés.

L’exposition « Georges de La Tour. Entre ombre et lumière » ne montre pas seulement des œuvres unanimement reconnues comme autographes. Elle présente aussi plusieurs toiles dites “attribuées” ou “atelier de”, qui font l’objet de débats entre historiens de l’art. En effet, le corpus de La Tour est minuscule : à peine une quarantaine de tableaux considérés comme authentiques. Sa redécouverte au XXᵉ siècle (notamment par Hermann Voss) a entraîné des attributions parfois discutées. Certains tableaux ressemblent étroitement à son style, mais manquent de preuves documentaires ou montrent des variantes qui pourraient être de l’atelier, de proches collaborateurs ou de suiveurs.

Le catalogue officiel de l’exposition (éd. Hazan, 208 pages) mentionne qu’il inclura « une sélection de peintures autographes et d’autres artistes italiens, français et nordiques » et précise aussi que le « parcours thématique présentera des sujets comme les saints pénitents, les tricheurs ou les mendiants, et replacera La Tour dans le contexte de la circulation du caravagisme en Europe ».

Cette rétrospective est une occasion rare d’embrasser l’ensemble d’une œuvre dont la puissance tient à sa sobriété. Elle montre qu’au-delà du clair-obscur spectaculaire, La Tour est un peintre de la lenteur et de l’intériorité. Ses figures semblent nous dire que l’essentiel se trouve dans le silence, dans l’éclat discret d’une flamme qui vacille, dans le mystère d’un regard détourné…

Ce n’est pas étonnant que les visiteurs se précipitent admirer les tableaux de celui qui « plus qu’un peintre de la nuit, est un peintre de la flamme, une flamme qui révèle, transfigure, et donne à la scène la plus humble une évidente dimension religieuse ».

Véronique Spahis

Du 11 septembre 2025 au 25 janvier 2026

Musée Jacquemart-André, 158, boulevard Haussmann – 75008 Paris

Tous les jours de 10h à 18h – Nocturnes le vendredi jusqu’à 22h

Comme indiqué sur le site du musée : « RÉSERVATION EN LIGNE FORTEMENT RECOMMANDÉE. En raison de l’affluence que rencontre l’exposition Georges de La Tour, nous ne pouvons garantir l’accès pour les visiteurs sans billet ».