Le musée Cognacq-Jay, discret écrin du Marais dédié au XVIIIᵉ siècle, a confié ses salles à Agnès Thurnauer. Avec Correspondances, l’artiste franco-suisse engage un dialogue singulier entre son univers et celui des Lumières. Le résultat n’est pas une confrontation frontale mais un jeu de résonances où chaque œuvre contemporaine fait vibrer autrement les chefs-d’œuvre du passé.

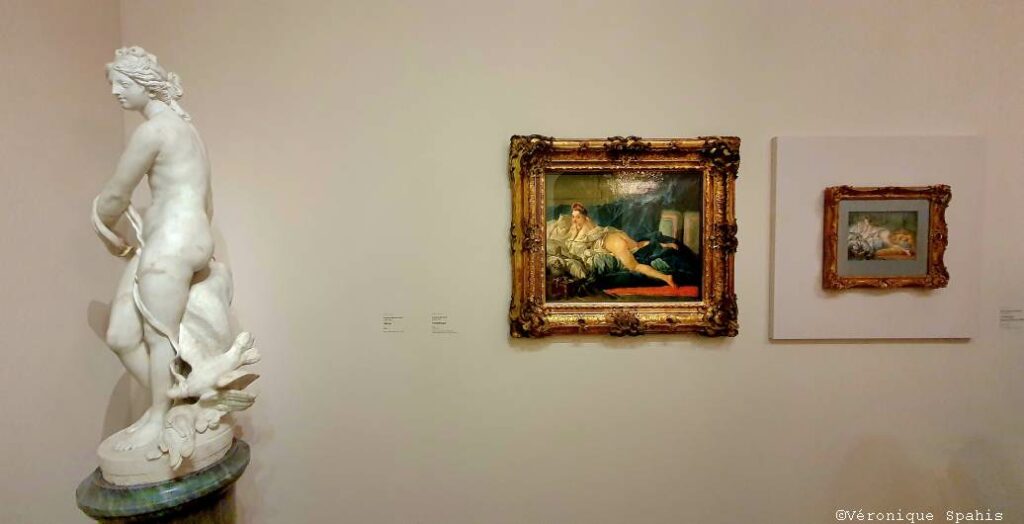

L’exposition s’organise autour d’un jeu de rapprochements entre les œuvres du XVIIIᵉ et celles de Thurnauer. Là où les toiles de François Boucher ou de Fragonard racontent la délicatesse d’une société raffinée, les installations contemporaines introduisent une distance critique et révèlent de nouvelles significations. L’artiste met particulièrement en avant la question de l’écriture, qu’elle considère comme un outil de pensée et d’émancipation.

La place des femmes au cœur du propos

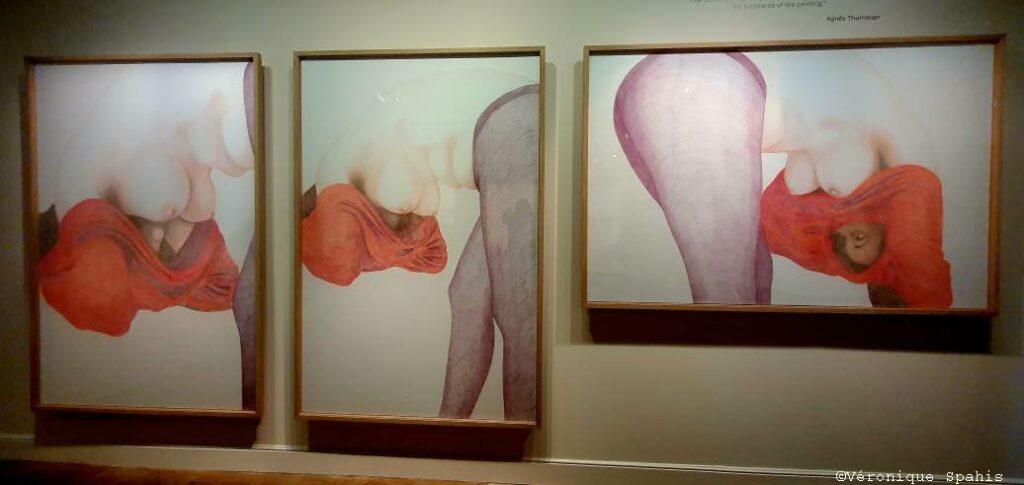

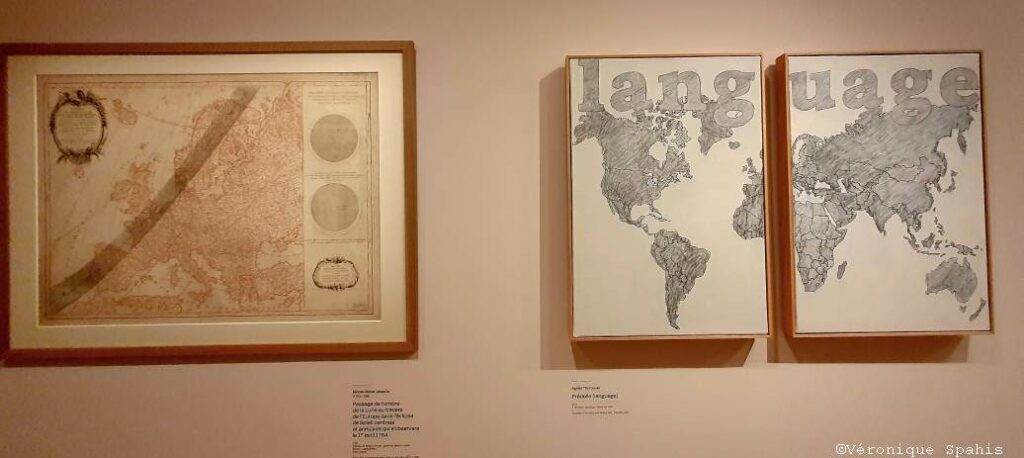

Une dimension essentielle de l’exposition concerne la visibilité des femmes dans l’histoire des arts et des savoirs. Thurnauer rend hommage aux peintres qui ont su se faire une place dans un milieu dominé par les hommes, comme Vigée Le Brun, Labille-Guiard ou Angelica Kauffmann. Mais elle élargit aussi le champ à des figures intellectuelles et scientifiques telles qu’Émilie du Châtelet ou Madame de Staël, dont les écrits ont contribué à transformer la société des Lumières. Le parcours rappelle ainsi combien ces voix, longtemps marginalisées, résonnent encore avec les débats contemporains autour de la représentation, du genre et de la transmission.

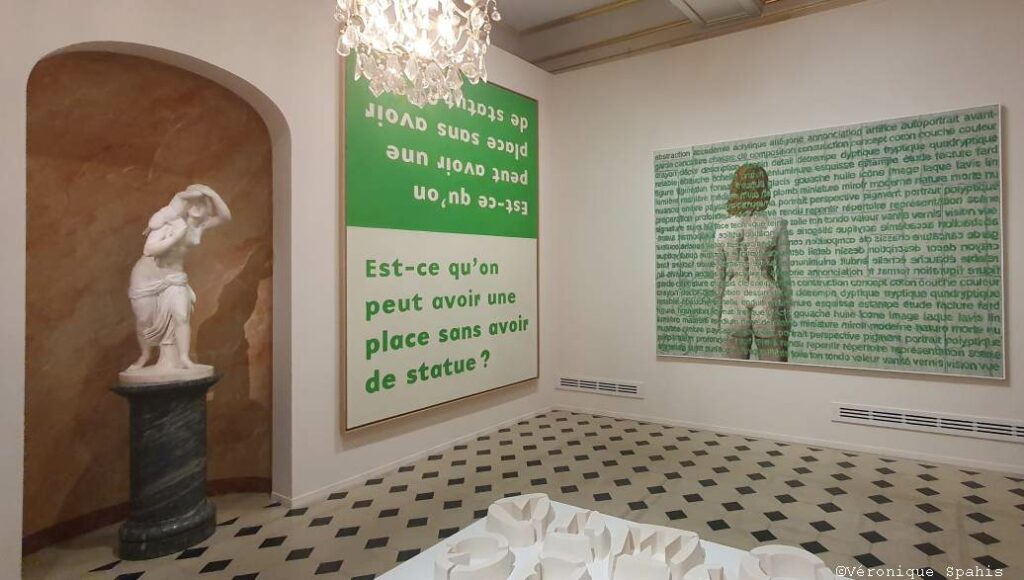

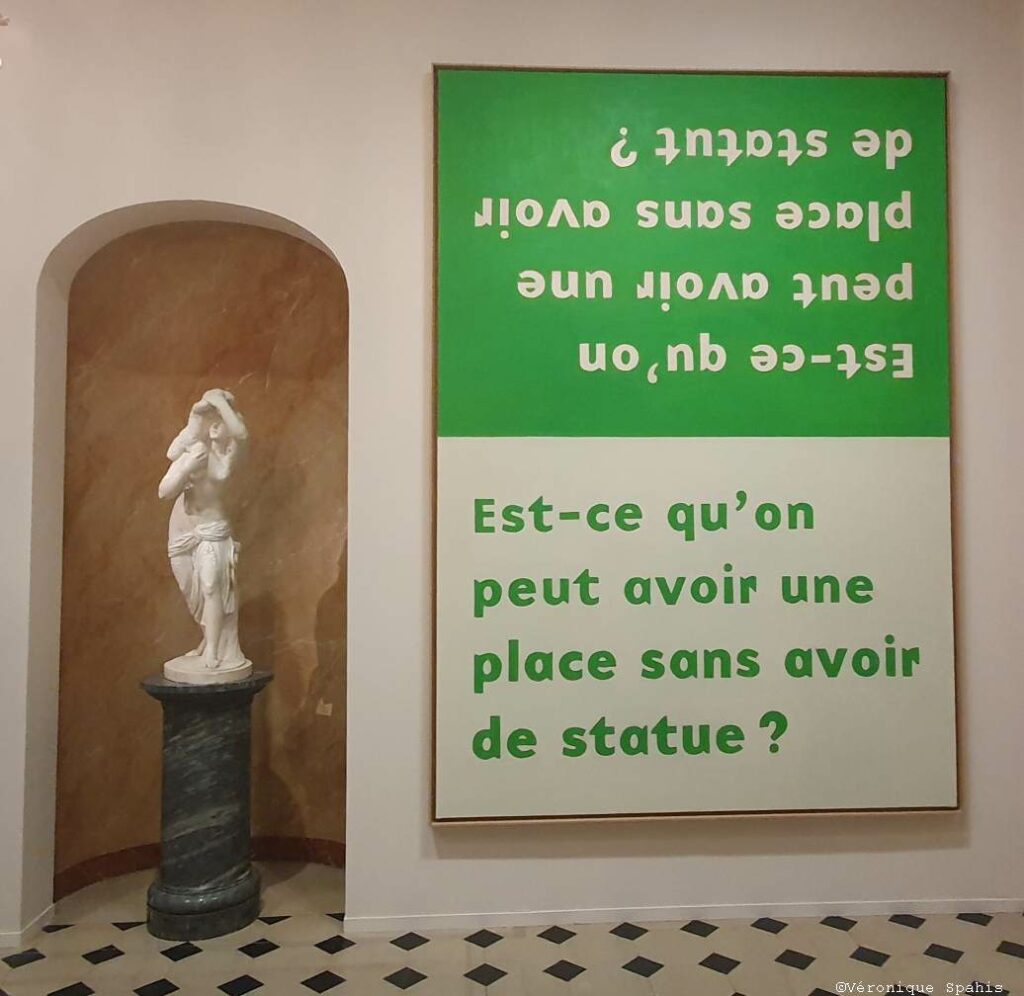

La scénographie, subtile, évite la simple juxtaposition. Les œuvres de Thurnauer s’insèrent dans le décor XVIIIᵉ comme des interférences, des lueurs décalées qui invitent à reconsidérer ce que l’on croyait familier.

On aurait pu craindre une confrontation artificielle entre deux univers trop éloignés : d’un côté les raffinements de Fragonard ou de Boucher, de l’autre les installations conceptuelles de Thurnauer. Mais le dialogue fonctionne, car il se joue sur des questions intemporelles : le rôle des femmes, la construction des savoirs, la force de l’écriture. Les œuvres de Thurnauer, avec leurs matrices de lettres ou leurs détournements du langage, ne parasitent pas les pièces anciennes : elles les révèlent autrement. Un portrait aristocratique prend une autre dimension lorsqu’il est mis en regard d’une réflexion plastique sur la visibilité féminine.

Les œuvres d’Agnès Thurnauer : quand les lettres deviennent espace et mémoire

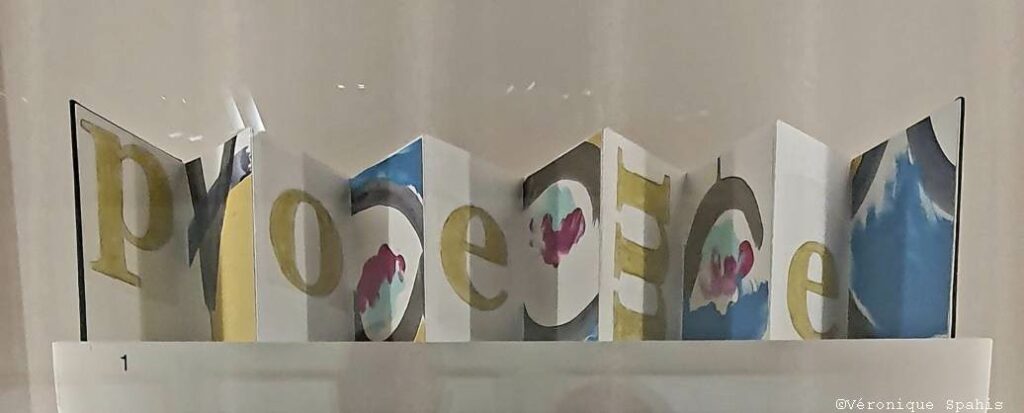

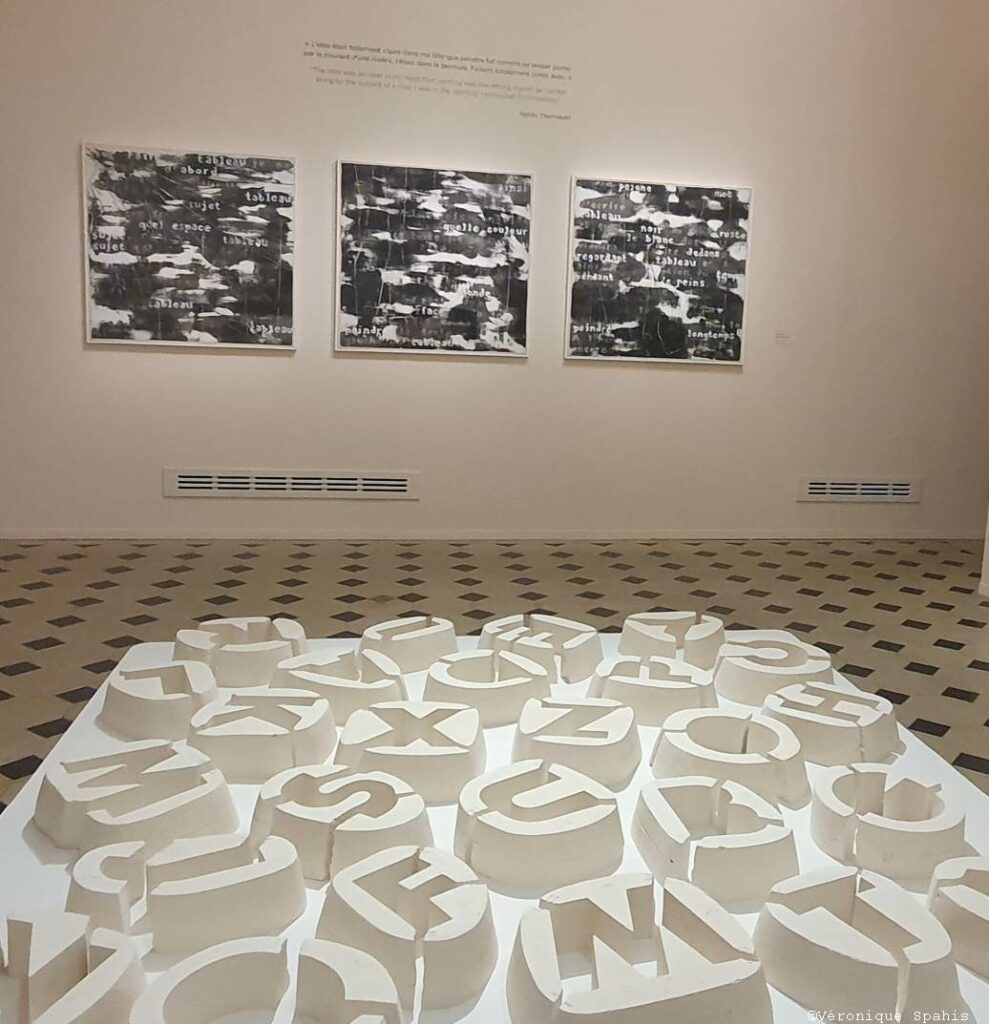

Les “Matrices”, un alphabet sculptural : Parmi ses créations les plus emblématiques, les Matrices occupent une place centrale. Ce sont des sculptures qui reprennent la forme des lettres, mais en creux. La lettre n’est plus seulement un signe à lire, elle devient un volume, une empreinte que la lumière traverse et que le corps peut contourner. Certaines de ces Matrices prennent même la forme de sièges – les Matrices-Assises – invitant le visiteur à s’asseoir dans le langage, littéralement. Dans l’exposition, on retrouve notamment une série en verre réalisée en 2021 avec l’artisane Angélique Pascal : vingt-six matrices translucides, qui dialoguent subtilement avec les vitrines et la délicatesse des objets anciens.

Peindre avec des mots : À côté de ces volumes, des peintures issues des séries Tablettes ou Prédelles prolongent cette réflexion. Des mots fragmentés, parfois interrompus, s’inscrivent sur la toile comme autant d’énigmes visuelles. Ces ruptures rappellent la manière dont l’écriture pouvait être un outil d’émancipation au siècle des Lumières : un espace où les femmes pouvaient faire entendre leur voix. Ici, le langage est à la fois matière picturale et champ d’interrogation critique.

Nommer l’oubli : L’exposition résonne aussi avec une autre démarche de Thurnauer : les Portraits Grandeur Nature. Ces grands tondi en résine féminisent les noms des maîtres masculins de l’histoire de l’art — “Françoise Boucher”, “Emmanuelle Kant”… Même si ces pièces ne sont pas toutes présentes au Cognacq-Jay, leur esprit traverse le parcours : celui d’une relecture féministe qui interroge la domination des hommes dans la construction du récit artistique. Face aux portraits aristocratiques du XVIIIᵉ siècle, cette stratégie prend une force particulière.

Une exposition politique sous des dehors feutrés

Derrière cette promenade élégante se cache une réflexion profondément politique. Correspondances n’est pas qu’une célébration des Lumières : c’est aussi une critique de leurs zones d’ombre. Elle dénonce les silences de l’histoire de l’art, interroge la place donnée aux femmes, et rappelle combien les Lumières, malgré leur universalisme affiché, ont pu exclure certaines voix. En interrogeant la place des femmes et en transformant le langage en matière plastique, Thurnauer invite à penser l’histoire autrement. Elle rappelle que la transmission n’est jamais neutre et que les récits dominants méritent d’être bousculés.

L’exposition n’est pas tapageuse : elle demande du temps, de la curiosité, une disponibilité du regard. Mais elle récompense l’attention par des correspondances subtiles et des découvertes inattendues. Thurnauer réussit à faire du musée Cognacq-Jay non pas un écrin figé du XVIIIᵉ siècle, mais un laboratoire vivant où le passé et le présent se lisent l’un à travers l’autre. Une proposition intelligente, exigeante, et qui laisse une trace durable.

Véronique Spahis

jusqu’au 8 février 2026

Musée Cognacq-Jay, 8 rue Elzévir, Paris 3ᵉ

du mardi au dimanche, de 10h à 18h