À la seule évocation de son nom, Villeneuve-lès-Avignon déploie un parfum de pierres chaudes, de jardins en terrasses et de remparts qui dominent le Rhône. Sur la rive droite, juste en face d’Avignon, la cité royale née dans l’orbite des grands chantiers pontificaux du XIVᵉ siècle a cultivé un caractère singulier : celui d’un bourg monastique et cardinalice, paré d’abbayes, de chartreuses et d’hôtels particuliers cachés derrière des portails de verdure. Ici, la lumière circule autrement qu’en face : elle rase les façades, se casse sur les créneaux du fort, fait vibrer les oliviers et les cyprès dans des cours secrètes. C’est une ville de panoramas — le Palais des Papes, le Ventoux, les Alpilles — mais aussi d’intimité. Tout concourt à une douceur très provençale, ourlée par la présence de monuments majeurs : la Chartreuse du Val-de-Bénédiction, la collégiale Notre-Dame, la tour Philippe-le-Bel, l’abbaye Saint-André et, au-dessus de tout, le fort Saint-André.

De cette escapade d’une journée, voici trois lieux où la nature est omniprésente, en harmonie avec le côté minéral de ces pierres qui racontent une histoire – celle d’une jolie petite ville où il fait bon se poser.

Le fort Saint-André, une citadelle aux panoramas infinis

Dressé sur le mont Andaon, le fort Saint-André fut édifié au XIVᵉ siècle pour affirmer, face à la papauté avignonnaise, l’autorité du royaume de France. Ceint d’une enceinte puissante flanquée de tours et couronnée d’un corps de garde monumental, il constitue l’un des ensembles les plus significatifs de l’architecture militaire médiévale française. Sa fonction dépassait la simple défense : il s’agissait de marquer le paysage d’un geste politique visible depuis Avignon, de contrôler le couloir rhodanien et de protéger les établissements religieux du mont, dont l’abbaye Saint-André. Aujourd’hui, on lit encore cette volonté dans la monumentalité des portes, l’épaisseur des courtines et la façon dont la muraille épouse la topographie pour mieux surveiller la vallée. La visite permet d’accéder au chemin de ronde et d’embrasser d’un seul regard le palais des Papes, la plaine du Rhône, le Ventoux et, par temps clair, les Alpilles.

L’été, le mistral s’engouffre dans les archères, soulevant une odeur de pierre tiède et de garrigue sèche. Le matin, la lumière vient de face : Avignon s’allume comme un théâtre miniature, ses toits encore frais de rosée. Au crépuscule, la cité papale devient silhouette et le fleuve, lame d’étain. Les amateurs d’histoire militaire apprécient la clarté de l’organisation : double enceinte, porte fortifiée, dispositifs de contrôle. Les rêveurs, eux, se laissent porter par la marche lente qui conduit des bastions aux terrasses. On comprend alors cette « noblesse des remparts » dont parlent les voyageurs : chaque pierre semble posée pour cadrer un horizon.

D’un point de vue pratique, le site est accessible toute l’année avec des horaires saisonniers et un dernier accès une heure avant la fermeture, ce qui incite à privilégier une arrivée en début de créneau pour profiter pleinement des vues. Les périodes estivales étendent l’amplitude d’ouverture ; l’automne et l’hiver resserrent la fenêtre, mais restituent au fort une atmosphère de solitude particulièrement saisissante. Régulièrement, des expositions et animations ponctuelles viennent enrichir la découverte.

https://www.fort-saint-andre.fr/

L’abbaye Saint-André et l’exposition « Gustave Fayet en Provence »

Juste sous la couronne de murailles, l’abbaye Saint-André raconte une autre histoire : celle d’un monastère ancien devenu, au fil des siècles, un balcon de pierre et de verdure sur la vallée. Ses jardins à l’italienne, taillés dans la pente, offrent des perspectives savamment composées : escaliers, balustrades, parterres, bassins, roseraies, oliviers qui accrochent la lumière. C’est un de ces lieux rares où l’architecture clarifie le paysage, où la rigueur du tracé — axes, terrasses, alignements — vient mettre en scène la nature. De la terrasse supérieure, le fort Saint-André se découpe au-dessus des cyprès, tandis qu’en contrebas Avignon déroule ses remparts. Quand souffle le vent, les feuillages bruissent comme un chœur discret ; quand tout se fige, l’abbaye devient une gravure vivante.

La végétation exprime l’identité du sud : oliviers noueux, cyprès fuselés, pins parasols, lauriers-roses et lavandes composent une palette à la fois sobre et généreuse. Les parterres réguliers, bordés de buis, dialoguent avec des roseraies plus foisonnantes. Au printemps, les iris et les glycines colorent les murs et les pergolas, tandis que l’été donne au jardin une lumière éclatante, adoucie par l’ombre des allées de cyprès. L’eau joue un rôle discret mais essentiel : bassins et fontaines ponctuent le parcours et apportent fraîcheur et sonorité.

Si les jardins séduisent par leur harmonie, les ruines, elles, parlent au visiteur d’une histoire plus rude, faite de grandeur et d’effacement.

L’abbaye Saint-André trouve ses origines au VIᵉ siècle, mais son apogée se situe au Moyen Âge, lorsque les bénédictins bâtissent une communauté prospère, riche en terres et en influence spirituelle. Son implantation sur le mont Andaon n’est pas anodine : ce promontoire permettait de surveiller la vallée du Rhône et offrait un isolement favorable à la vie religieuse.

Des bâtiments monastiques, il subsiste des pans de murs, des arcs, des chapiteaux sculptés et des fragments de cloîtres qui affleurent entre les cyprès et les rocailles. Ces ruines ne sont pas seulement des vestiges : elles sont intégrées au parcours de visite, mises en valeur par les plantations qui les enveloppent. La pierre blonde, marquée par le temps, contraste avec le vert sombre des ifs et la légèreté des fleurs saisonnières.

Les ruines jouent un rôle essentiel dans la mise en valeur de l’abbaye : elles rappellent que ce lieu ne se réduit pas à un décor soigné, mais qu’il est porteur d’une mémoire. Le contraste entre l’ordre des jardins et la fragilité des pierres invite à une méditation sur le temps : l’homme trace et compose, mais la nature et l’histoire finissent par remodeler.

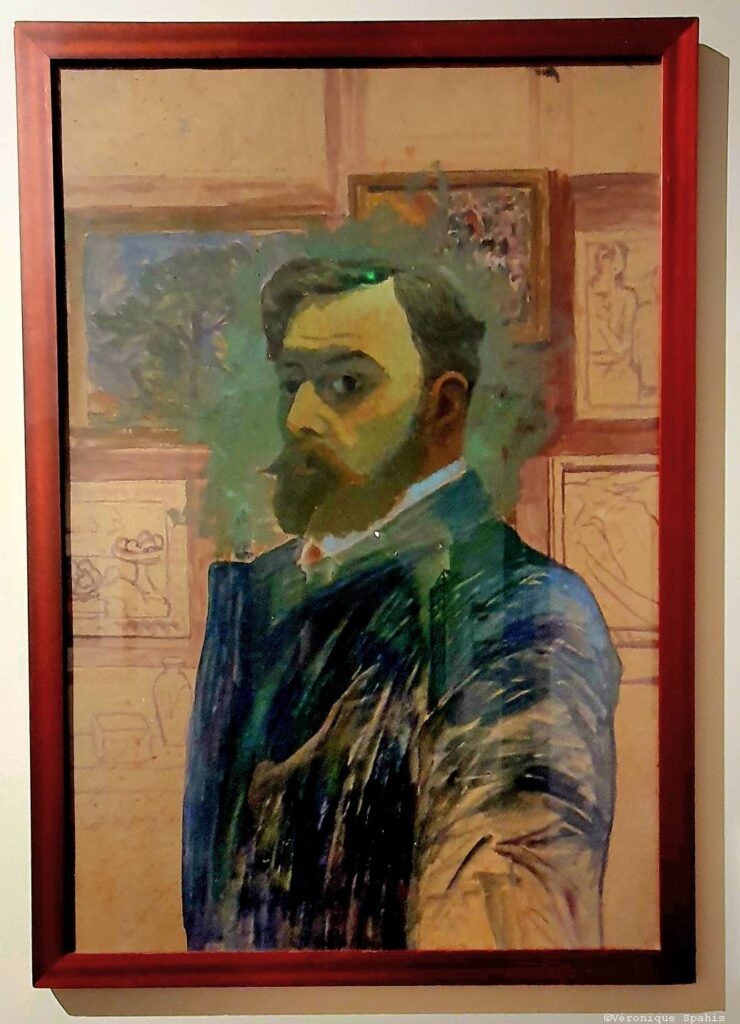

En 2025, l’abbaye ajoute une page majeure à son lien avec l’art en accueillant l’exposition « Gustave Fayet en Provence », visible du 1ᵉʳ mars au 31 octobre. Pour la première fois, l’ensemble provençal de cet artiste — grand collectionneur, mécène, peintre et figure clé des arts autour de 1900 — est rassemblé et donné à voir à travers un parcours qui associe dessins, aquarelles, peintures et livres illustrés. L’angle choisi est passionnant : comprendre « la Provence » de Fayet, non comme simple motif, mais comme territoire intime, nourri par des résonances familiales (ses attaches à Beaucaire), littéraires (la veine régionaliste) et picturales (l’ombre tutélaire de Van Gogh). L’exposition bénéficie de prêts exceptionnels et s’inscrit dans la vocation de l’abbaye à faire dialoguer patrimoine bâti, jardins et création.

Le corpus réuni impressionne par sa diversité : 122 œuvres — dessins, aquarelles, toiles et livres illustrés — permettent de suivre la main de Fayet au plus près, de ses notations rapides jusqu’à des compositions abouties où l’on voit la Provence se condenser en rythmes et en couleurs. Les livres illustrés témoignent d’une autre facette de l’artiste, éditeur-typographe inspiré, pour qui le geste graphique et le geste poétique participent d’une même quête. Installer ce parcours au cœur de l’abbaye produit un effet d’écho : les vues sur le fort entrent dans l’iconographie, les fenêtres cadrent les motifs, les allées prolongent les lignes des dessins.

La visite se joue alors sur deux registres. Le premier est muséal : salles sobres, cartels précis, filiations éclairées. Le second est paysager : à la sortie, le regard hérite des yeux de Fayet ; on se surprend à chercher, dans le jardin, les diagonales et les masses, le moyen d’attraper le vent avec un trait. C’est une belle leçon de regard : l’art ne contredit pas le patrimoine, il l’active. On ne sort pas de l’abbaye comme on y est entré : quelque chose s’est déplacé dans la façon de voir et de nommer, un peu comme après la lecture d’un poème qui repositionne une couleur, un arbre, une pierre

La « petite table du Prieuré »

Déjeuner au Prieuré, c’est aussi profiter de l’espace. La terrasse ombragée par des micocouliers, les allées de verdure et la piscine toute proche donnent à ce repas un air de villégiature. On déjeune au rythme des cigales en été, dans une lumière rasante au printemps, ou dans le calme presque monacal des salles voûtées quand il fait plus frais. C’est un moment où l’on goûte pleinement l’atmosphère du lieu : calme monastique, bruissement des feuilles, tintement discret des verres. On est dans une Provence apaisée, loin de l’agitation, et pourtant au cœur de la ville.

Le midi, le restaurant propose une formule distincte de l’expérience étoilée du soir. Baptisée La petite table du Prieuré, elle met en avant une cuisine de saison pensée pour être partagée et savourée en toute simplicité. On y trouve des plats travaillés au brasero, des viandes ou poissons grillés, des légumes de saison. C’est une cuisine de convivialité, fidèle au terroir mais plus directe, moins solennelle, qui invite à se retrouver autour d’un plat généreux.

Les assiettes gardent la signature du chef Christophe Chiavola — précision, netteté des saveurs, lisibilité — mais dans un registre plus libre. On retrouve l’esprit méditerranéen : herbes fraîches, zestes d’agrumes, notes d’huile d’olive, condiments qui relèvent sans alourdir.

Véronique Spahis