Un souffle ancien et nouveau traverse les salles du Musée d’art moderne, niché dans l’ancienne cité monastique. Ce souffle, c’est celui de l’enfance, de la marge, de la sincérité. Celui de Gaston Chaissac, poète pictural des humbles et des cabossés. Mais aussi celui d’une multitude d’autres voix plastiques, rassemblées sous le titre évocateur : Visages magiques. Gaston Chaissac et les autres.

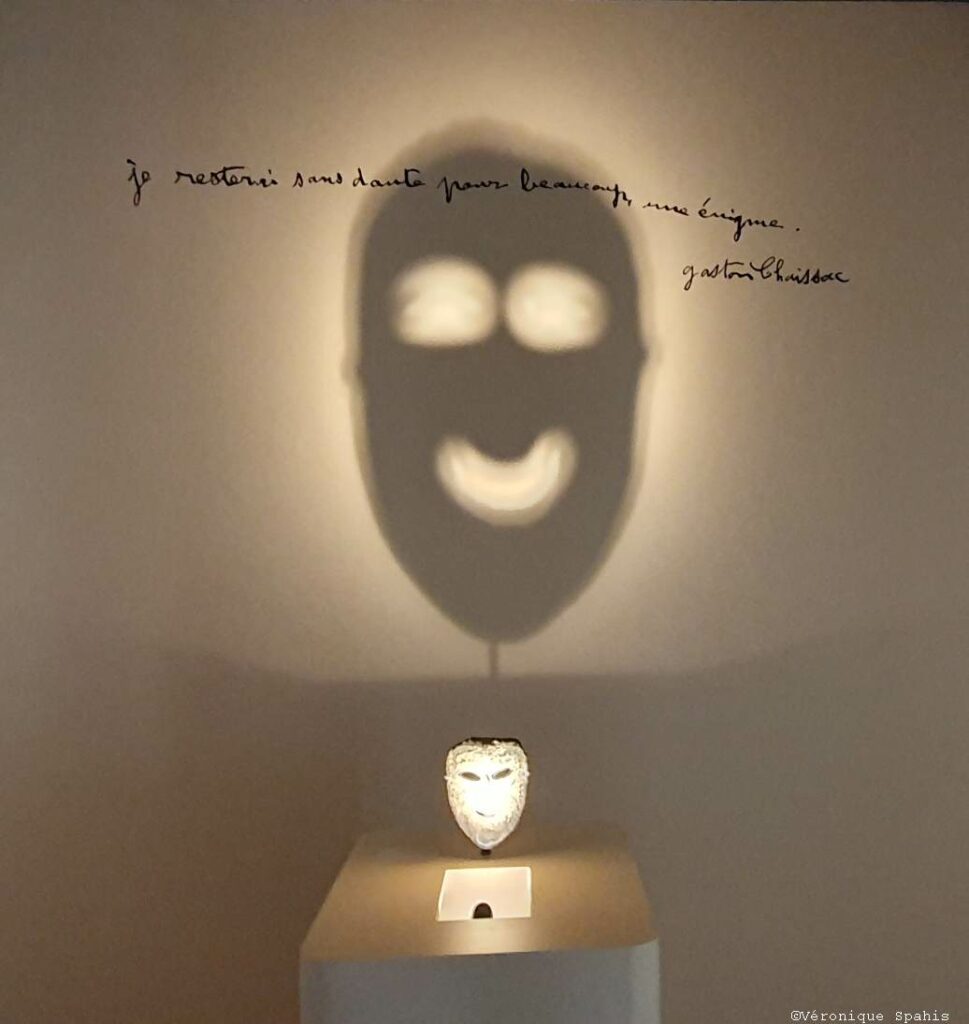

L’exposition « Visages magiques – Gaston Chaissac & les autres » – sous le commissariat de Dominique Gagneux (directrice du musée), Gatien Du Bois et Aude Le Mercier – a été conçue autour d’un fil conducteur puissant et résolument thématique : celui du visage et du masque, envisagés non comme simples figures plastiques mais comme seuils entre l’humain et le sacré, entre l’individuel et l’universel.

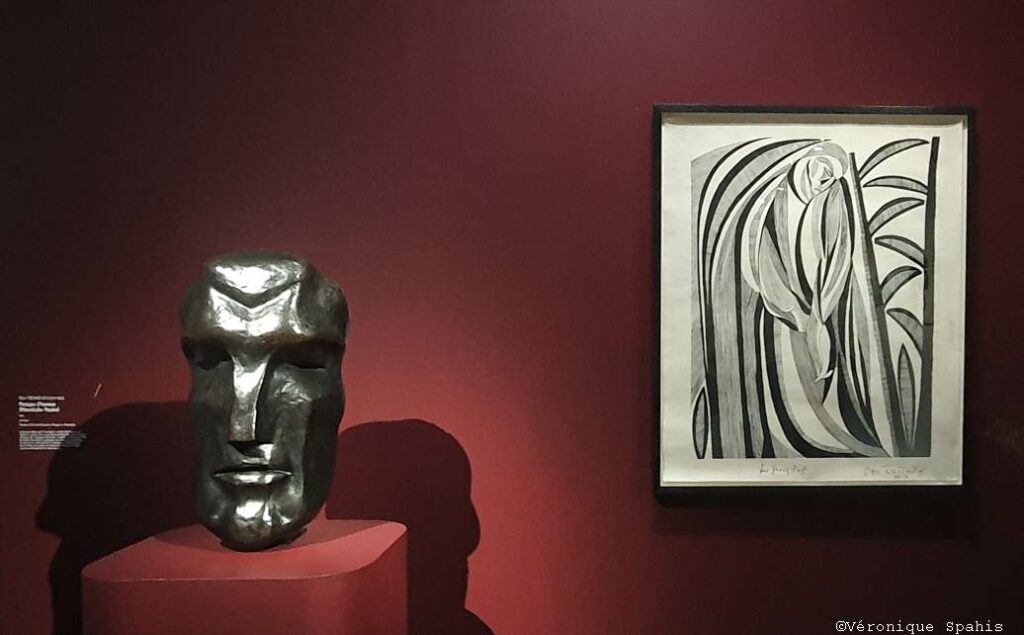

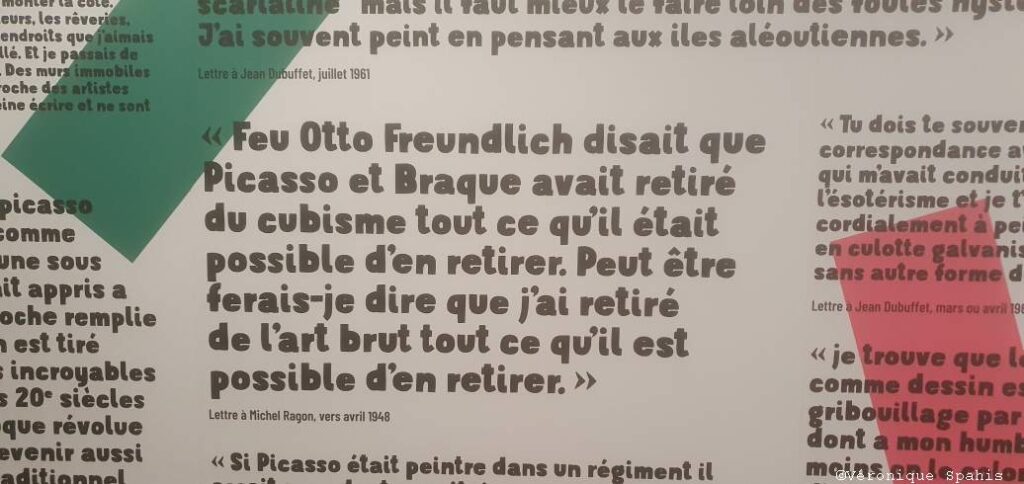

Une exposition aux allures de rite de passage, d’invocation rituelle du visage humain sous toutes ses formes — masques, figures, autoportraits déformés ou icônes rêvées. Un kaléidoscope troublant et vivifiant, où se croisent des œuvres de Chaissac, des artistes modernes comme Pablo Picasso, Otto Freundlich et Jean Dubuffet, mais aussi des sculptures traditionnelles africaines, océaniennes et amérindiennes, issues des collections du musée du quai Branly – Jacques Chirac. Une rencontre féconde, subtilement orchestrée, entre le geste moderne et l’énergie ancestrale.

Son parcours trace ainsi une ligne cohérente et ambitieuse : celle du visage en tant que territoire d’invention, qu’il soit tribal, moderne ou contemporain, rituel, intime ou universel. Un véritable dialogue transdisciplinaire et intergénérationnel, où le visage cesse d’être simple motif pour devenir mode d’être au monde — un visage magique, en vérité.

L’homme des lisières : Chaissac en son royaume de formes

Il y a chez Chaissac quelque chose du promeneur halluciné. Autodidacte absolu, né en 1910 dans une famille modeste, il s’est toujours situé « en dehors » : en dehors des écoles, en dehors des capitales de l’art, en dehors du bon goût bourgeois. Ses supports ? Boîtes en fer, morceaux de bois, cartons d’emballage. Sa matière première ? L’enfance, l’instinct, l’humour.

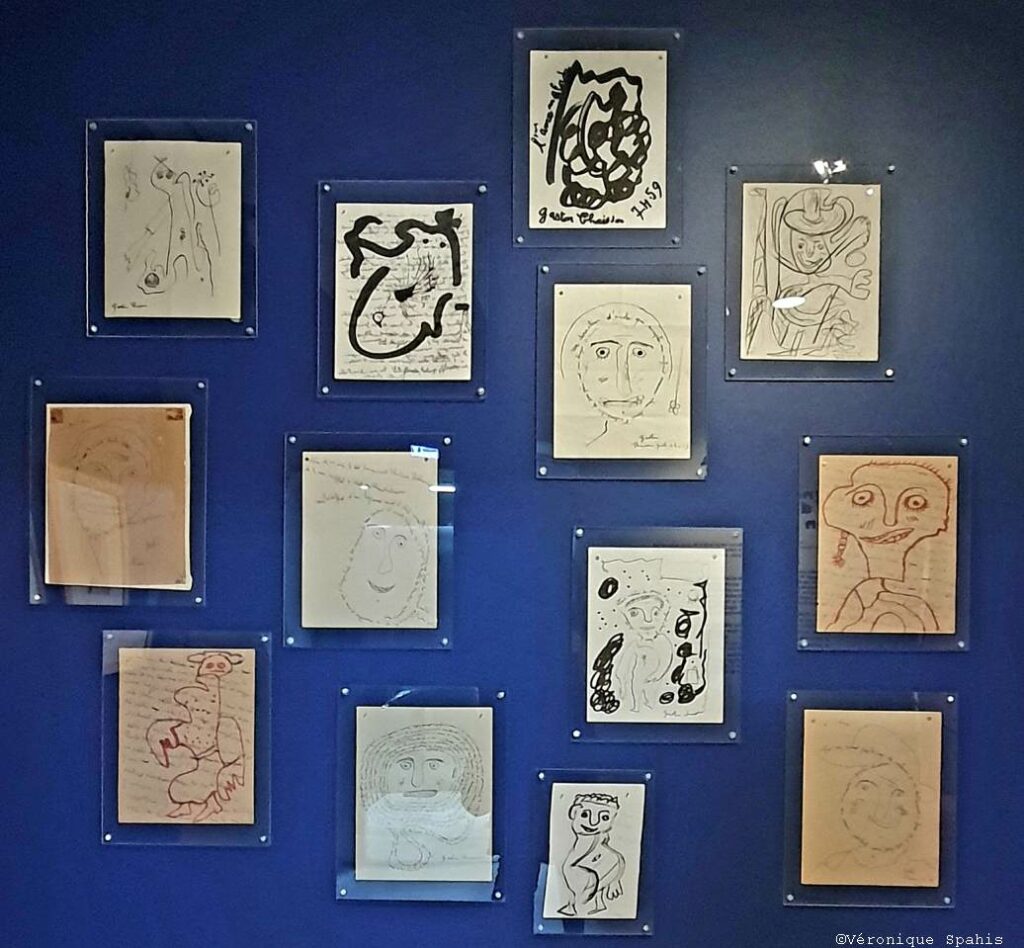

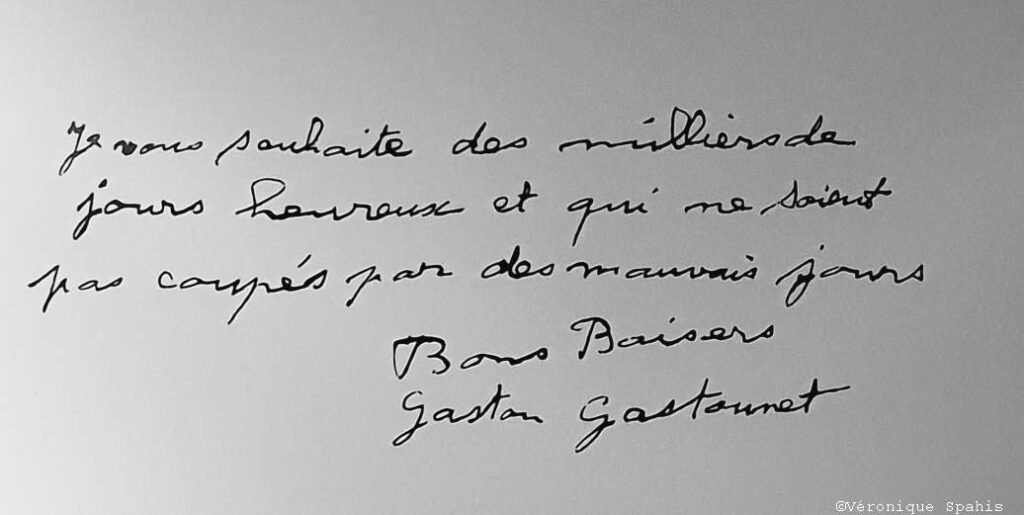

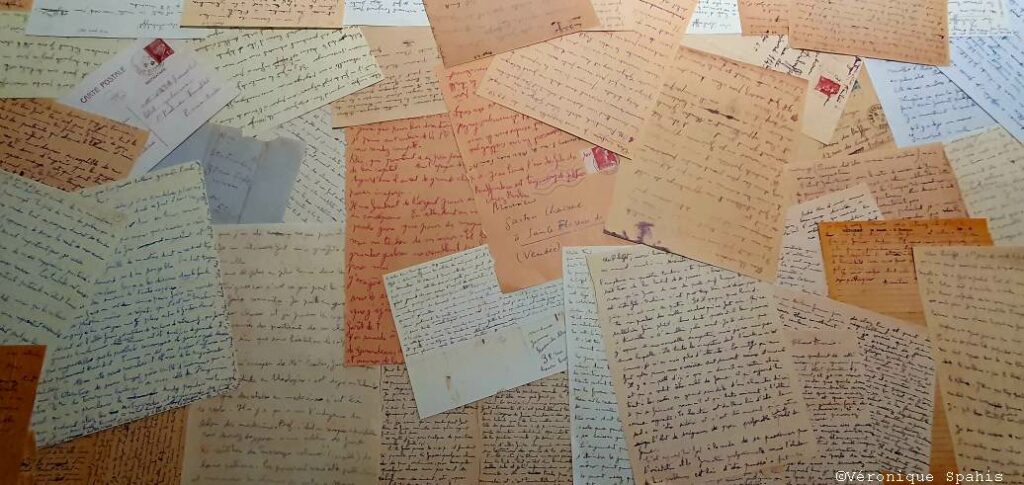

Mais ce n’est pas un primitif. C’est un lettré sauvage. Il lit, écrit, correspond, notamment avec Jean Dubuffet, dont il partage l’intérêt pour l’art brut, mais dont il refuse d’être l’élève ou l’étiquette. Car Chaissac est inclassable. Ses lettres sont des œuvres, ses tableaux des confessions picturales. L’écriture serpente, le dessin jaillit, le visage explose en formes naïves ou grotesques.

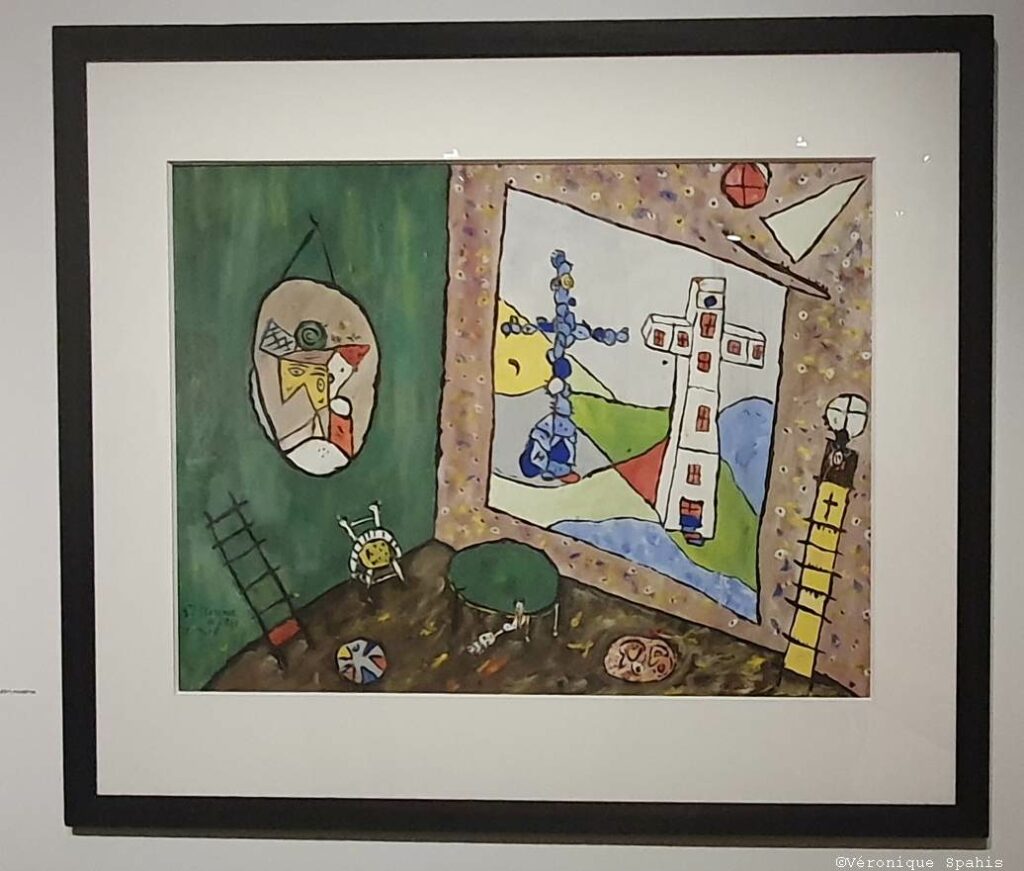

Gaston Chaissac, tailleur de souliers devenu tailleur d’âmes, écrivait autant qu’il peignait. Dans ces correspondances plastiques, l’image et le mot s’interpénètrent, comme si la langue n’était plus suffisante, comme si peindre était devenu un autre mode d’écriture. L’exposition en montre plusieurs, qui vibrent encore de leur verve colorée, tendre et caustique.

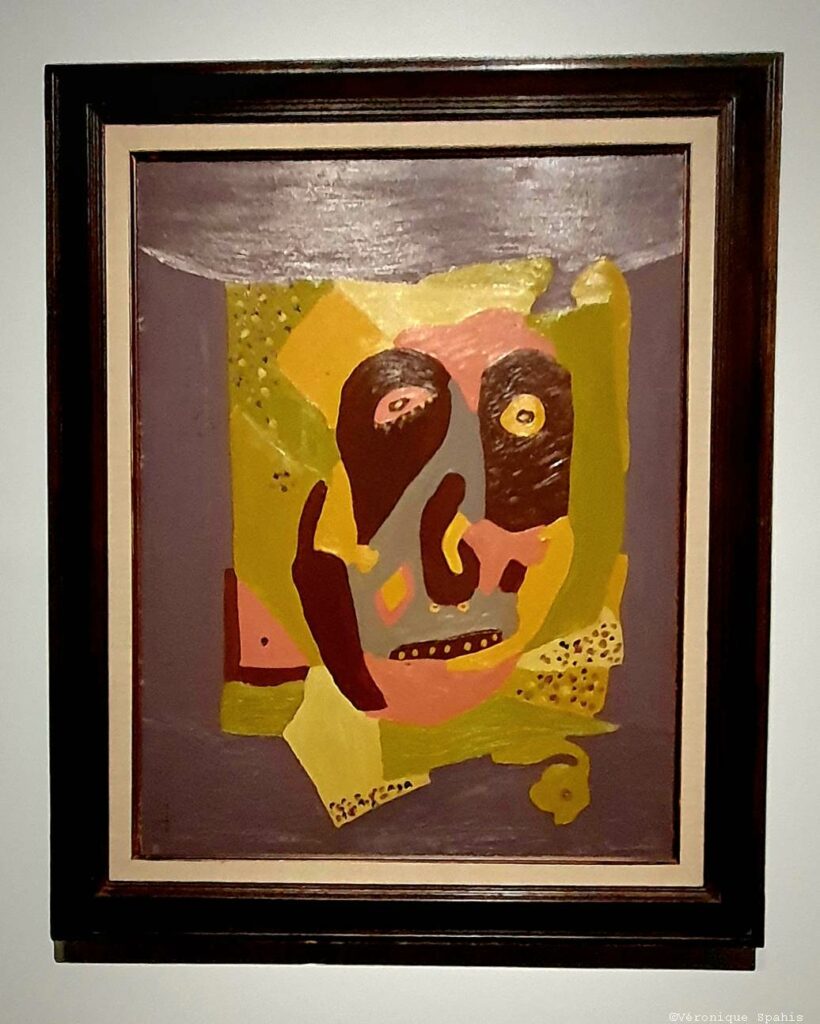

L’exposition de Fontevraud donne à voir cette richesse avec une justesse rare. On y retrouve ses silhouettes emblématiques aux grands yeux inquiets, ses couleurs franches, son goût du collage, de l’assemblage, de la récupération. Il peint des figures isolées comme des ex-voto, des êtres burlesques et poignants à la fois. Ces « visages magiques » ne cherchent pas à plaire : ils résistent, ils vivent, ils se défendent.

Des masques du monde aux figures modernes : le fil sacré du visage

Dès l’entrée, l’exposition ouvre un champ de profondeur en présentant des masques et sculptures anthropomorphes issus du musée du quai Branly. Venus d’Afrique de l’Ouest, d’Océanie ou d’Amérique précolombienne, ces objets rituels ne sont pas posés là comme simples artefacts. Ils sont regardés comme des ancêtres plastiques, porteurs d’une conception du visage comme canal, comme seuil entre le visible et l’invisible.

Dans ces bois peints, ces visages stylisés ou surdimensionnés, le visiteur découvre une parenté immédiate avec Chaissac. Ici comme chez lui, il s’agit moins de reproduire le réel que d’exprimer une force intérieure, un esprit, un regard autre. Le dialogue n’est pas artificiel : il résonne profondément. Comme si la main de Chaissac, peignant dans son coin de Vendée sur une vieille planche, rejoignait secrètement celle d’un sculpteur anonyme du Bénin ou de Papouasie.

Ce rapprochement donne une portée presque chamanique à l’exposition. Il nous rappelle que l’art du visage — dans sa déformation, sa stylisation, son expressivité brute — est une pratique universelle, transhistorique, transculturelle.

Les autres modernes : Chaissac en constellation

Autour de cette figure centrale gravitent d’autres artistes modernes et contemporains. Tous ont en commun un rapport viscéral, souvent joyeusement irrévérencieux, au visage et à la figure humaine. Jean Dubuffet, bien sûr, avec ses visages arrachés à la matière, presque fossilisés. Francis Picabia, dont les portraits mécaniques interrogent déjà l’artifice de l’image dès les années 1920. Karel Appel et son expressionnisme enfantin, à la fois violent et ludique. Asger Jorn, Valerio Adami, Eduardo Arroyo, et même Jean-Michel Basquiat sont aussi évoqués par résonance.

Tous, à leur manière, prolongent ou interrogent le sillon creusé par Chaissac : celui d’un art du visage comme lutte, comme invention, comme résistance au lisse. Ce sont des visages qui crient, qui dansent, qui se moquent, qui blessent ou qui rient. Et chacun, même dans son étrangeté, nous ressemble.

Le choix du Musée d’art moderne de Fontevraud pour accueillir cette exposition n’est pas neutre. Enraciné dans le domaine de l’Abbaye royale, ce musée récent s’est rapidement imposé comme un lieu à part dans le paysage culturel français. Sa collection, issue de la donation Cligman, mêle art moderne occidental et arts extra-occidentaux, dans un esprit de dialogue permanent. C’est donc un écrin naturel pour une exposition qui interroge, précisément, ces correspondances secrètes entre les continents et les époques.

Ici, les œuvres de Chaissac ne sont pas reléguées au statut de curiosité marginale. Elles sont au cœur d’un propos cohérent, où chaque figure semble parler aux autres à travers le temps et les géographies. La scénographie, sobre et respirante, ménage des espaces de rencontre, de silence, de vertige. Elle laisse place au regard, à la dérive intérieure, à l’émotion sans mode d’emploi.

Ce qui fait la force de Visages magiques, c’est sa capacité à toucher avant d’expliquer. On n’y vient pas chercher des clés théoriques, mais des secousses sensorielles. Chaque salle est un territoire émotionnel. On rit parfois devant certaines figures absurdes de Chaissac, on est pris à la gorge devant la puissance d’un masque funéraire, on reste songeur devant les collages multicolores d’Appel ou les traits simplifiés d’Adami.

L’exposition agit comme un miroir déformant mais fidèle. Ces visages multiples — masqués, grimés, rêvés, exagérés — parlent tous de nous. Ils révèlent nos peurs, nos jeux, nos blessures, nos joies. Ils rappellent que le visage est une histoire en soi, une forme d’écriture. Et que l’art, lorsqu’il se délie des conventions, peut encore toucher au sacré sans le dire.

Dans un monde saturé d’images formatées, Visages magiques vient nous réveiller. Elle nous rappelle que l’art peut être libre, bancal, drôle, mystique, bricolé, fulgurant. Que le visage humain reste un mystère jamais résolu, une surface de projection, une architecture fragile.

Gaston Chaissac, en poète rustique et génial, en est ici le prophète inattendu. Il n’a jamais voulu être un maître, mais il est devenu un phare. Autour de lui, toutes ces œuvres — modernes ou anciennes, savantes ou rituelles — forment une ronde, une danse visuelle et mentale qui nous invite, tout simplement, à voir autrement.

Véronique Spahis

du 7 juin au 5 octobre 2025

Musée d’art moderne de Fontevraud, Place des Plantagenêts, 49590 Fontevraud-l’Abbaye

ouvert tous les jours de 10h à 19h (jusqu’à 20h en haute saison)

https://www.fontevraud.fr