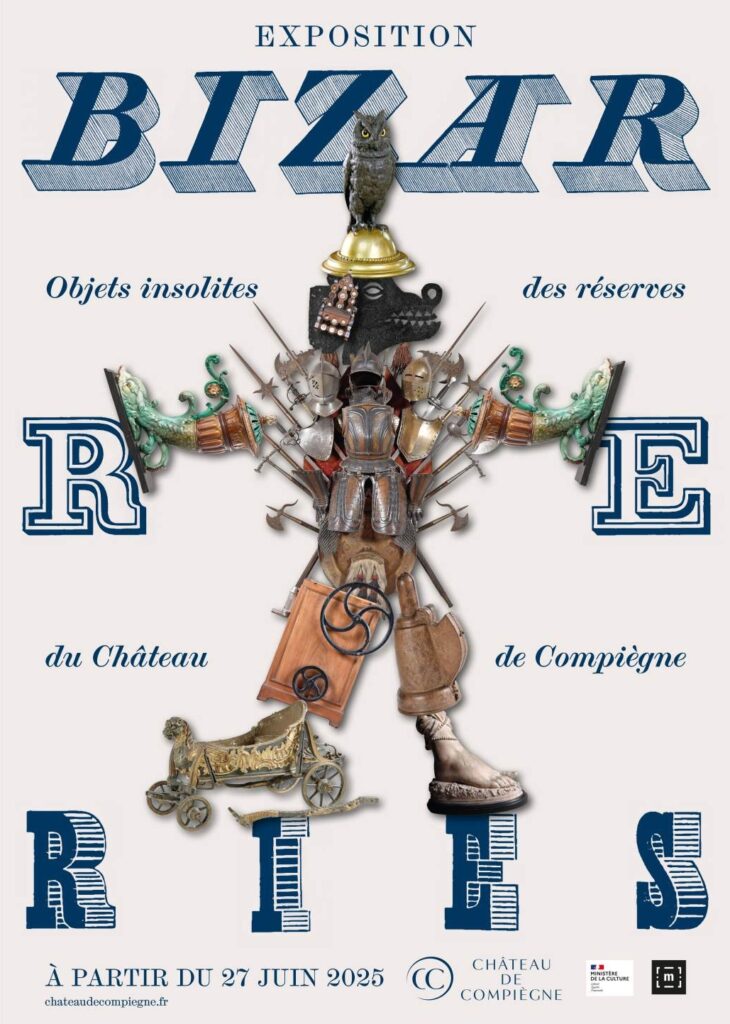

Florilège d’une réserve insondable, l’exposition Bizarreries. Objets insolites des réserves du château de Compiègne s’entend comme une découverte de l’Histoire par l’objet. Entre l’anecdotique et le pléthorique ; l’hypothétique et le véridique, Compiègne se met en scène jusqu’en fin d’année.

« Il y a les objets de musées et les autres. Ce sont les autres ». Commissaire général et Directeur des Musées et domaines nationaux de Compiègne et Bléancourt, Rodolphe Rapetti sait que Bizarrerie détonne. « C’est singulier et c’est l’objectif » souligne-t-il tout sourire.

Montrer ce qui n’a jamais été montré, révéler la partie cachée, celle qui a été remisée, oubliée : Compiègne entend répondre à la curiosité toujours plus grande des visiteurs. Qui ne sait jamais rêvé accéder aux réserves d’une grande demeure ? Au fil d’une exposition d’une cinquantaine d’objets piochant tant dans les réserves du Musée du Second Empire, que dans celles de l’Impératrice Eugénie ou bien encore du fascinant Musée de l’Automobile, toutes hébergées au sein du grand dédale de pièces et autres salons fastueux de la demeure de Napoléon III, Compiègne semble définitivement affirmer que la curiosité n’est pas un vilain défaut.

Plus encore, elle semble être une vraie qualité. « Bizarreries nous a demandé des travaux de recherches pointus et nombreux » souligne Clémence Raccah, conservatrice du Patrimoine en charge des Appartements historiques. Cette curiosité débouche sur des découvertes inattendues, des anecdotes savoureuses, mais aussi des questions. Ainsi, les Bizarreries sélectionnées riment souvent avec énigmes.

C’est le cas de cette statue intégralement en bois représentant Napoléon III. « On ne sait pas qui l’a réalisée, ni précisément la date » s’interroge tout haut Rodolphe Rapetti. Bien loin d’une exposition pleinement quadrillée où chaque œuvre est connue et analysée dans les moindres détails, Bizarreries laisse place aux imaginations les plus multiples. « Il s’agissait peut-être d’un amateur… » ; ces interrogations, qui ne trouveront jamais de réponse claire, sont néanmoins secondaires.

Distinguer ce qui est une œuvre et ce qui n’en est pas une ? « Ces objets appartiennent à la grande histoire du château », balayent les commissaires. Leurs places ici ne sont donc pas à questionner. Tout l’enjeu est désormais de se les réapproprier.

Bizarreries les fait se confronter, se parler. Un dialogue subtil et une osmose toute particulière apparaissent en filigrane : replacés au cœur du château, ces objets semblent reprendre vie, mais aussi instaurer un échange entre les différentes époques qu’ils représentent.

Objet de l’œuvre

Car plus que des Bizarreries amoncelées ça et là façon puzzle, c’est une véritable recomposition du château à travers les époques à laquelle on assiste. Devant ces objets, trois siècles nous contemplent. Pièces rapportées, elles deviennent reliées, jusqu’à former une mosaïque ; reflet d’une demeure impériale qui a changé de nombreuses fois d’habits.

Une minuscule cocotte en papier (vers 1806) permet ainsi de remémorer aux visiteurs le passé d’école militaire du château (entre le XVIIIe – XIXe). « A l’époque, la Salle des Gardes était une permanence. Sans doute des élèves se sont amusé à réaliser cette cocotte lorsqu’ils s’ennuyaient », analyse Clémence Raccah.

Tuer l’ennui n’a ainsi jamais eu autant de résonance : de simple pliage approximatif, cet objet représente désormais un pan important d’une des nombreuses histoires de ce château.

Prendre le pli de la Bizarrerie permet également d’engager un travail sur la mémoire. Hôpital militaire durant la Première Guerre mondiale, les commissaires exposent ainsi un plan du château de l’époque, sans doute réalisé par un soldat y séjournant.

Plus ancien encore, un livre incurvé rappelant les combats concomitants à la chute de l’Empire Napoléonien. Cité par François-René de Chateaubriand dans ses Mémoires d’outre-tombe, le livre est daté de 1793.

« L’Histoire n’étale que l’endroit » écrivait le malouin, critiquant ainsi une part de vérité continuellement cachée, occultée, dans les traces historiques. A son échelle, Bizarreries tente quelque part de compléter l’Histoire, de l’éclairer d’un point de vue original. Les objets les plus bizarres seraient-ils aussi les plus signifiants ?

Oeuvre de l’objet

Image d’une époque, d’un quotidien passé, révolu, on s’amuse également à relever les prémices d’évolutions futures. Car si un objet est bien marqueur de son temps, il est aussi passeur entre les ères : entre les modes fugaces et les habitudes tenaces, il répond à un besoin à un instant donné, avant d’évoluer, de se transformer. L’objet est relais.

Bizarreries présente ainsi un Express Aspirator (vers 1906), préfiguration de l’aspirateur de la ménagère contemporaine. Le souffle de l’innovation, du progrès, se ressentent aussi devant ce Stéréoscope du Second Empire (1852-1870), apparu quelques années avant que Lumières soit faite sur le cinéma.

Un vent de liberté, de découvertes nous attrape enfin au passage de cette Unilatérale, modèle rare d’une voiture des années 1830. Son « axe longitudinal » en fait sa particularité : elle permettait d’offrir une vision panoramique à ses passagers. Les prémices des voyages touristiques que l’on connaît aujourd’hui.

A bord de Bizarreries, attelage multilatéral, les découvertes défilent face à nous comme autant de contrées inexplorées aiguisant l’imagination. Compiègne se révèle à travers ses objets et se fait objet dans l’objet. Le panorama se révèle, la brume se dissipe. « Je pense que les visiteurs ne s’attendent pas à voir de tels objets dans un musée » s’amuse Clémence Raccah.

Il y a les visiteurs de musées, et les autres. Qui seront ceux qui découvriront ?

Gabriel Moser.

Du 27 juin 2025 jusqu’en 2026 (date précise de fin non connue)

Château de Compiègne, Place du Général de Gaulle, 60200 Compiègne.

Ouvert tous les jours de 10h à 18h. fermé le mardi.