90 ans après le voyage inaugural du célèbre paquebot Normandie, l’exposition Paquebots 1913–1942. Une esthétique transatlantique, présentée au MuMa – Musée d’art moderne André Malraux du Havre, rassemble plus de 180 œuvres qui témoignent de l’influence des paquebots sur l’art moderne entre 1913 et 1942.

Une traversée historique et esthétique

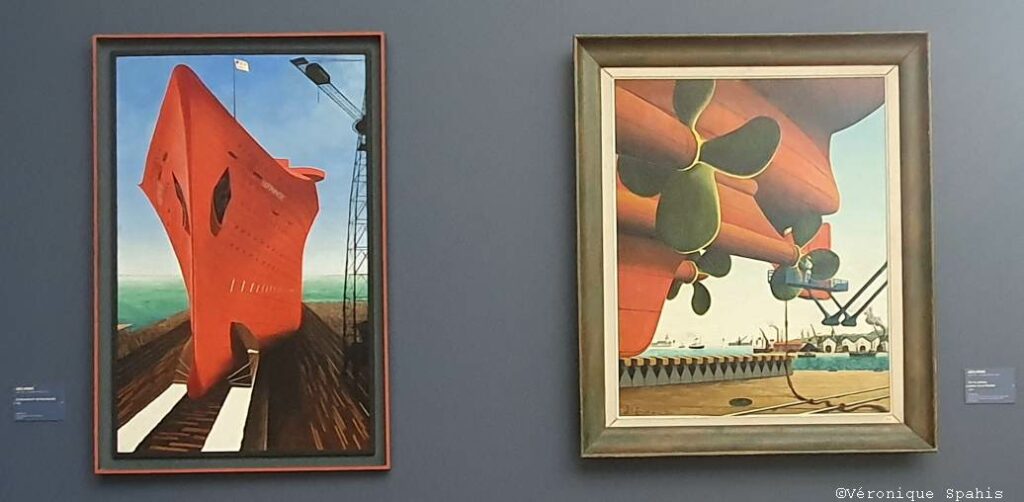

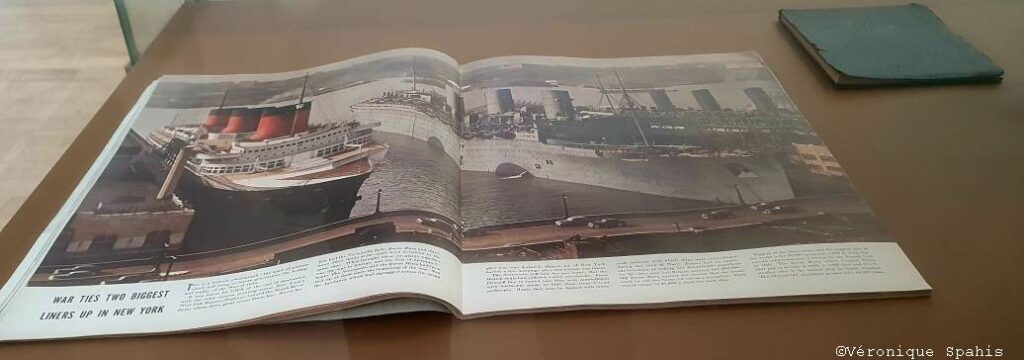

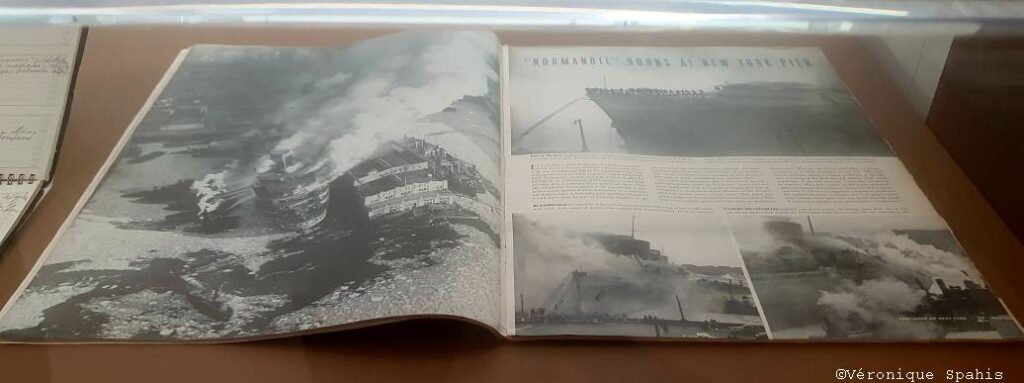

L’exposition couvre la période de 1913, année de l’Armory Show à New York, à 1942, date du naufrage du paquebot Normandie dans le port de New York. Elle explore comment ces navires, symboles de modernité et de luxe, ont fasciné les artistes de l’avant-garde, des futuristes aux constructivistes, en passant par les cubistes. Les paquebots, avec leurs lignes épurées et leur machinerie de pointe, sont devenus des icônes de l’esthétique moderniste, influençant peintres, photographes, architectes, cinéastes et affichistes.

Le parcours de l’exposition, à la fois chronologique et thématique, commence par montrer comment, à travers de nombreuses représentations, comment la figure du paquebot a émergé dans l’imaginaire collectif, en lien avec l’essor du voyage transatlantique au début du XXe siècle.

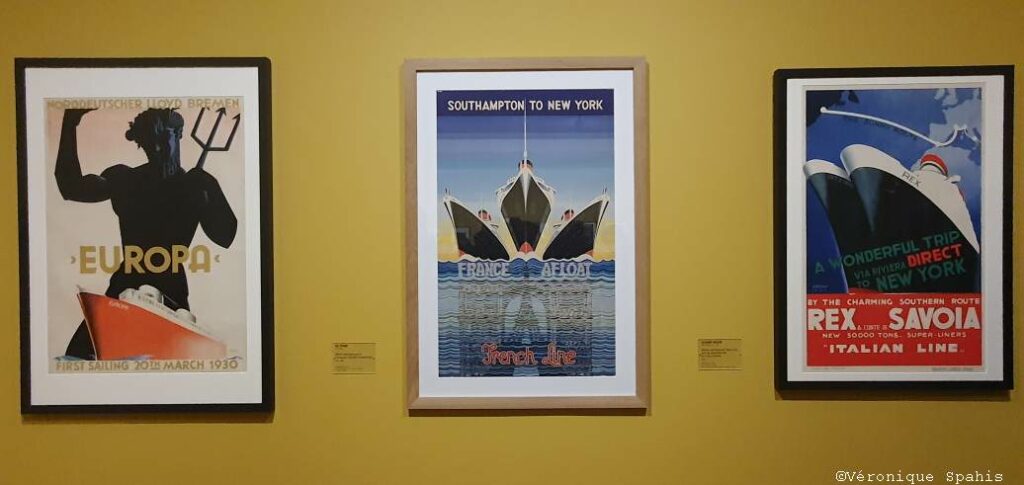

Les affiches publicitaires de Cassandre, notamment celle représentant la proue du Normandie, illustrent l’utilisation du design graphique pour promouvoir les voyages transatlantiques. D’autres affichistes comme Jean Auvigné, Paul Colin, Tommi Parzinger et Giovanni Patrone sont également présentés, montrant la diversité des approches graphiques de l’époque.

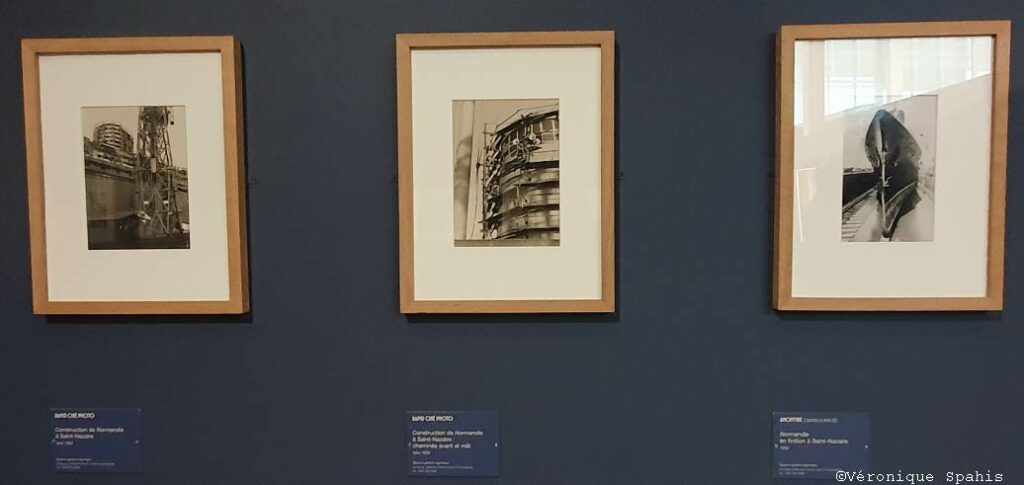

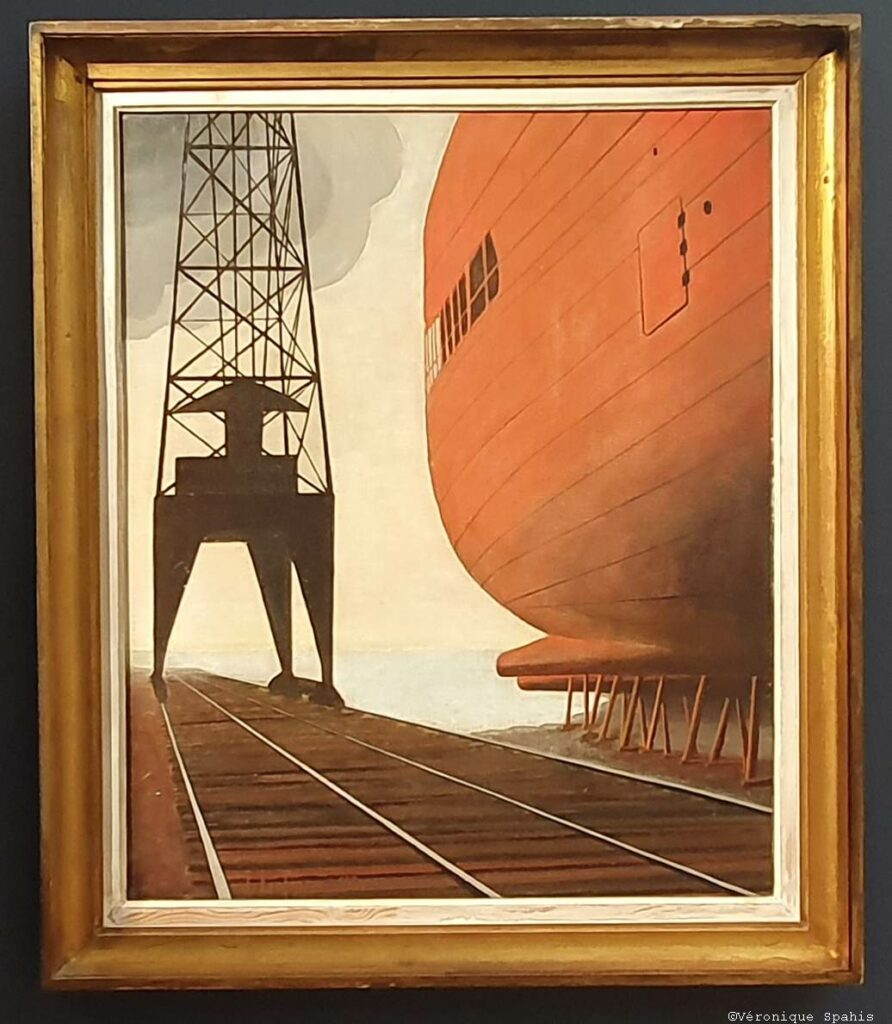

La photographie joue un rôle central dans l’exposition, avec des œuvres de François Tuefferd, dont Normandie au Havre (1937) et Étrave du Normandie (1936), capturant la majesté des paquebots. Jean Moral, avec ses vues plongeantes sur les ponts en bois. Des photographes comme François Kollar, documentant les chantiers navals, et Germaine Krull, captent les lignes, les volumes et la monumentalité des navires, offrant des perspectives uniques. D’autres photographes tels que Berenice Abbott, Marcel Artaud, Pierre Boucher, Walker Evans, Roger Schall et René Zuber enrichissent cette section.

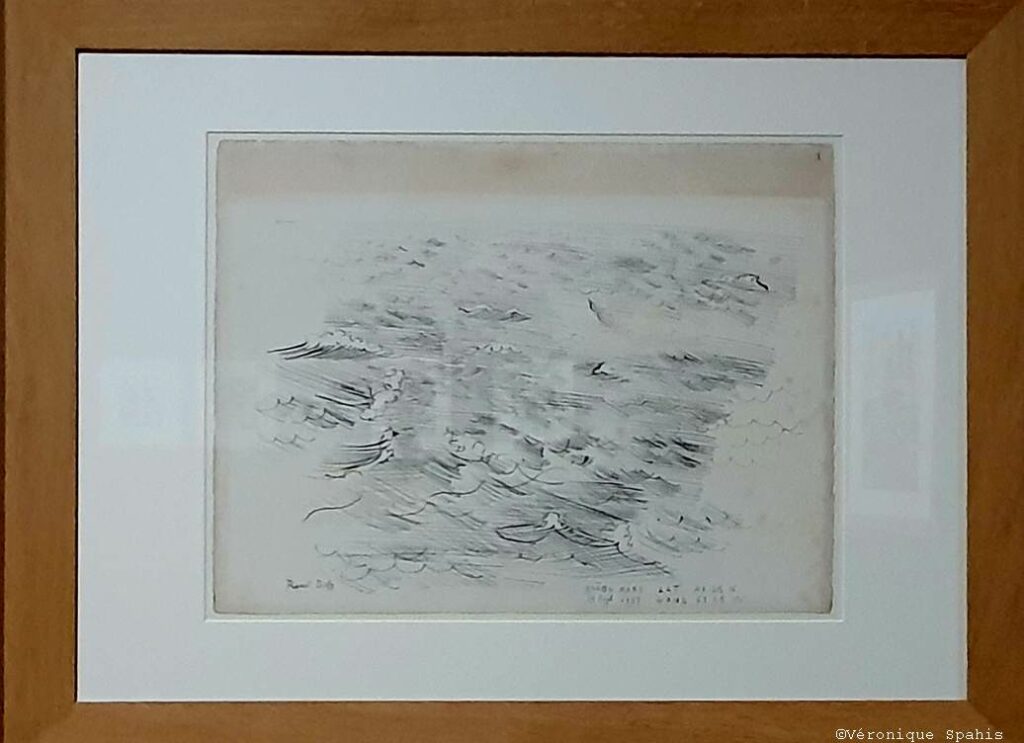

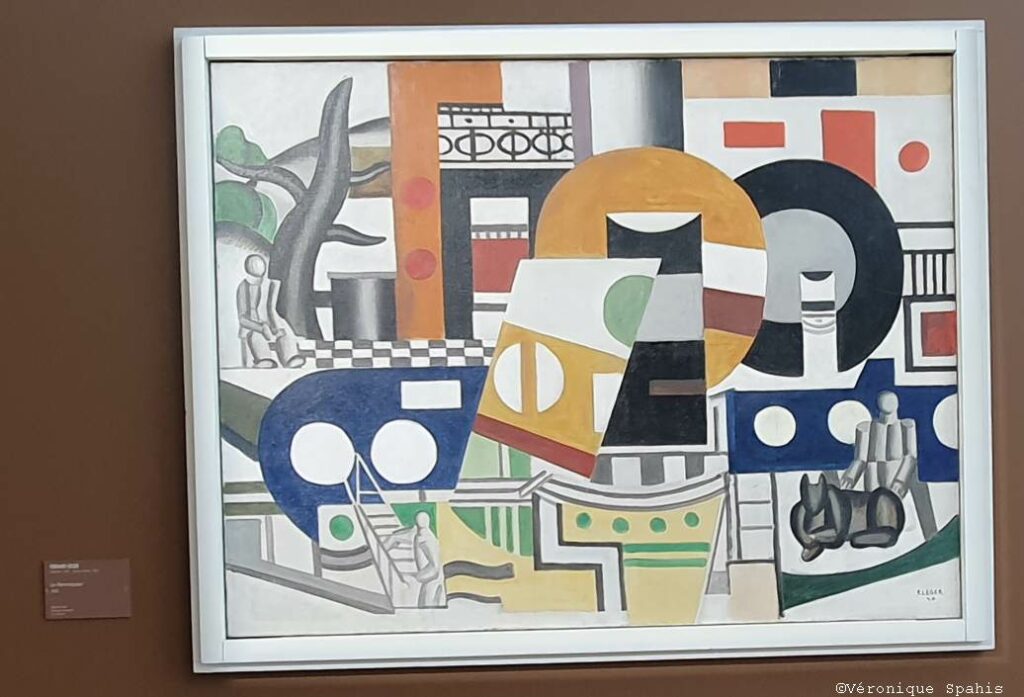

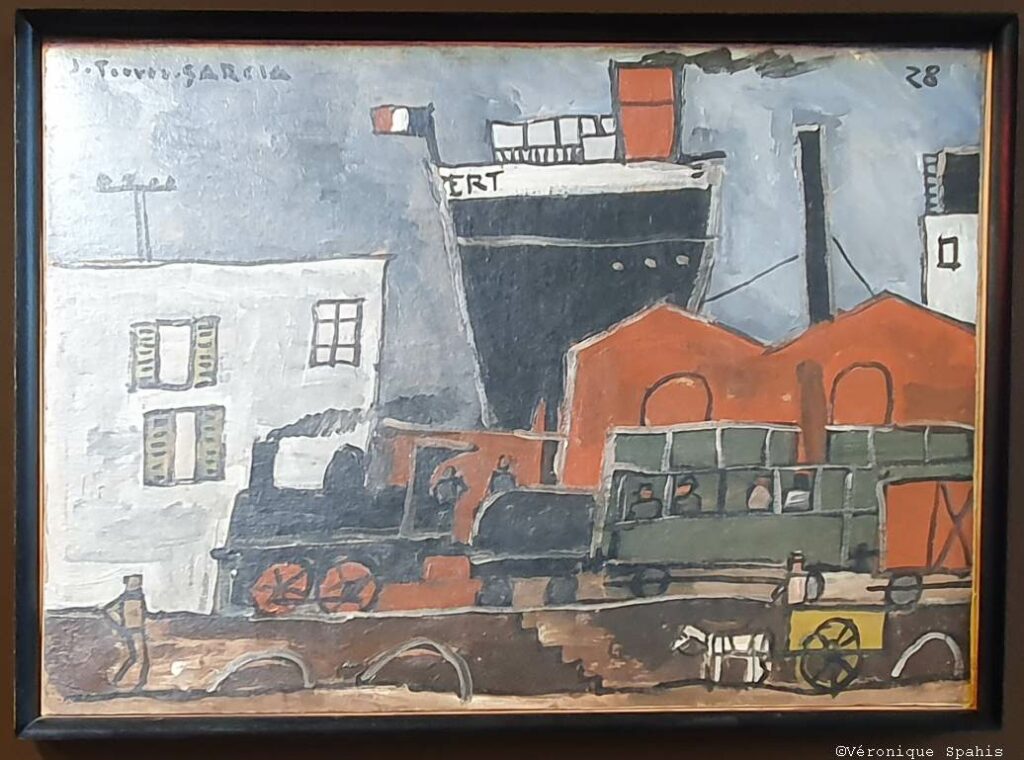

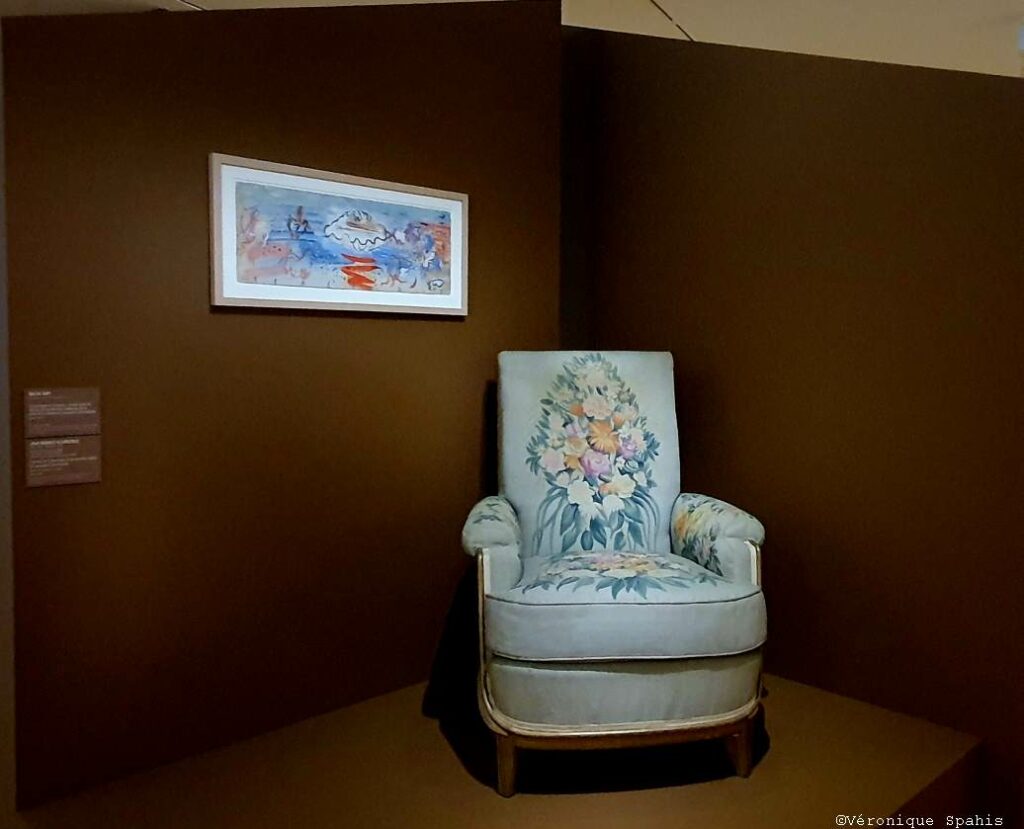

Parmi les peintures exposées, on trouve Paquebot Paris (1921–1922) de Charles Demuth, une huile sur toile illustrant l’élégance des lignes navales. Jean-Émile Laboureur est représenté avec Le Roulis transatlantique, capturant la dynamique des passagers sur le pont d’un paquebot. Fernand Léger, avec ses compositions géométriques, et Raoul Dufy, connu pour ses scènes portuaires, offrent des perspectives variées sur le thème maritime. D’autres artistes tels que Marcelle Cahn, Tullio Crali, Félix Del Marle, Marcel Gromaire, Jules Lefranc, Georges Malkine, Amédée Ozenfant, Kay Sage, Victor Servranckx, Charles Sheeler, Irene Rice Pereira, Joaquín Torres García, Toyen et Frits Thaulow complètent cette riche sélection.

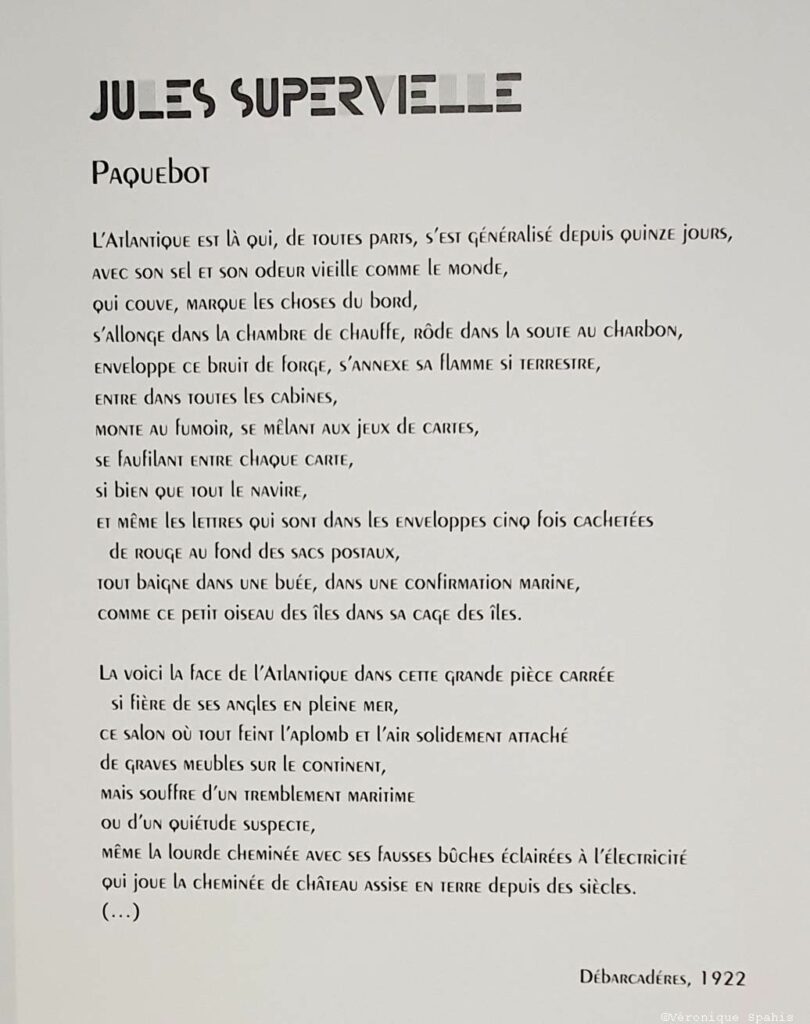

Des textes de poètes et écrivains tels que Blaise Cendrars, Jean Cocteau, Valéry Larbaud, Paul Morand, Fernando Pessoa, Jules Supervielle et Saint-John Perse rythment la visite auprès des œuvres visuelles offrant une dimension littéraire à l’exposition.

Le paquebot comme vitrine de l’art décoratif français

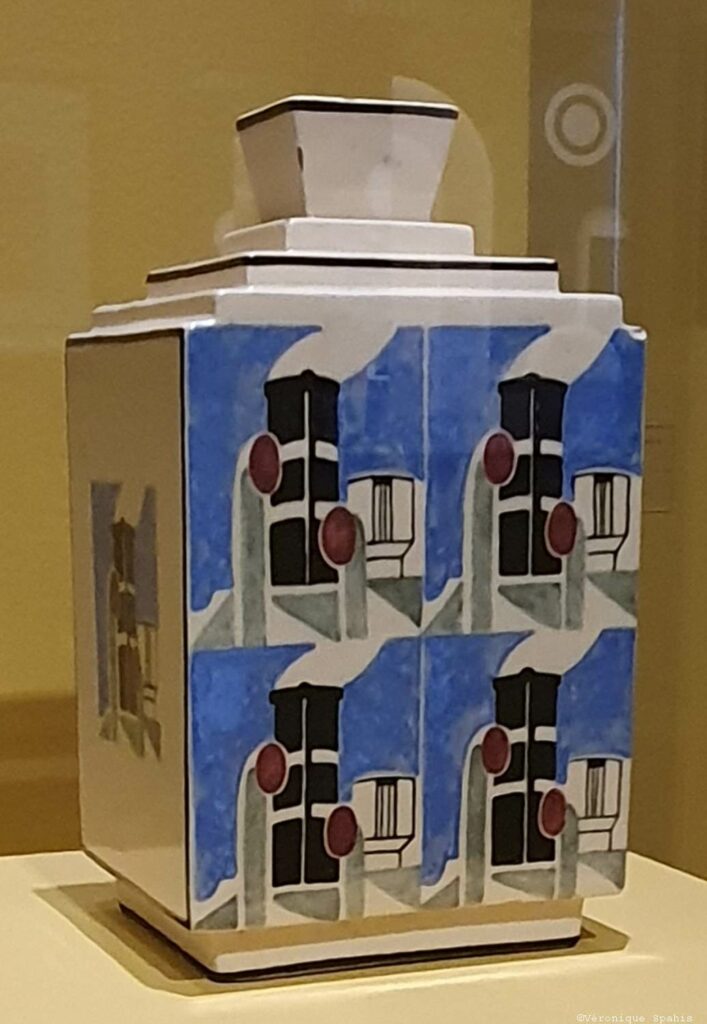

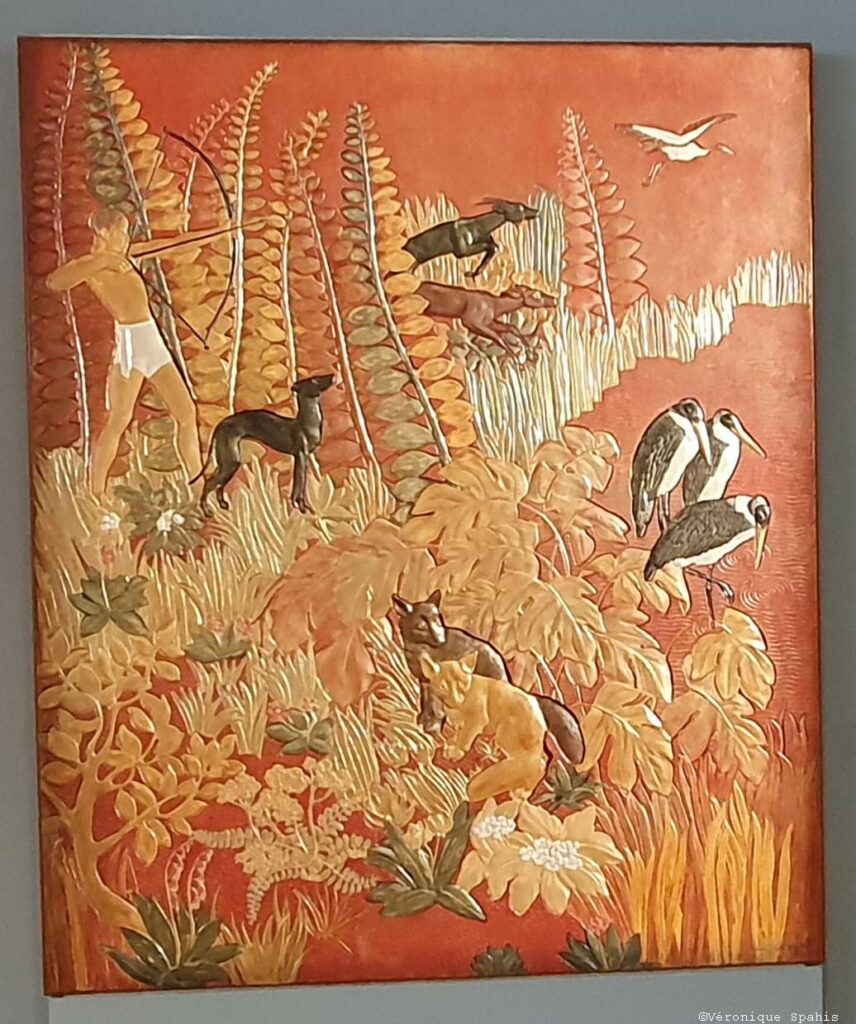

Une des sections de l’exposition met en lumière l’exceptionnelle richesse des arts décoratifs embarqués à bord des navires de luxe des années 1920-1930. Les paquebots ne sont pas seulement des moyens de transport, mais de véritables palaces flottants, pensés pour émerveiller la clientèle transatlantique.

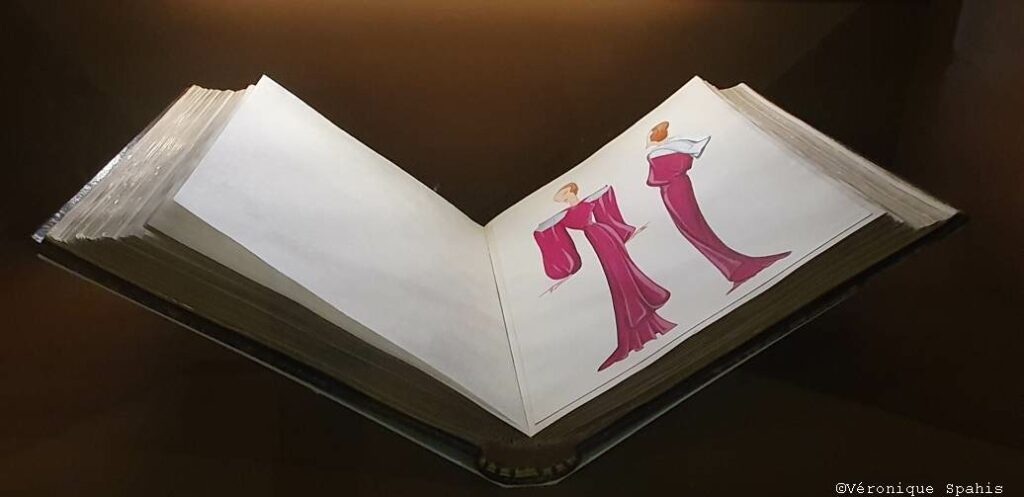

Les arts décoratifs sont représentés par des pièces de Jean Dunand, connu pour ses panneaux laqués, et de designers tels que Robert Lallemant, Luc Lanel, Peter Müller-Munk, Gaston Priou et Jean-Maurice Rothschild, qui ont contribué à l’aménagement intérieur des paquebots. La styliste Jeanne Lanvin est également mise en avant pour ses créations destinées aux passagers.

Le paquebot, microcosme social et espace de migration

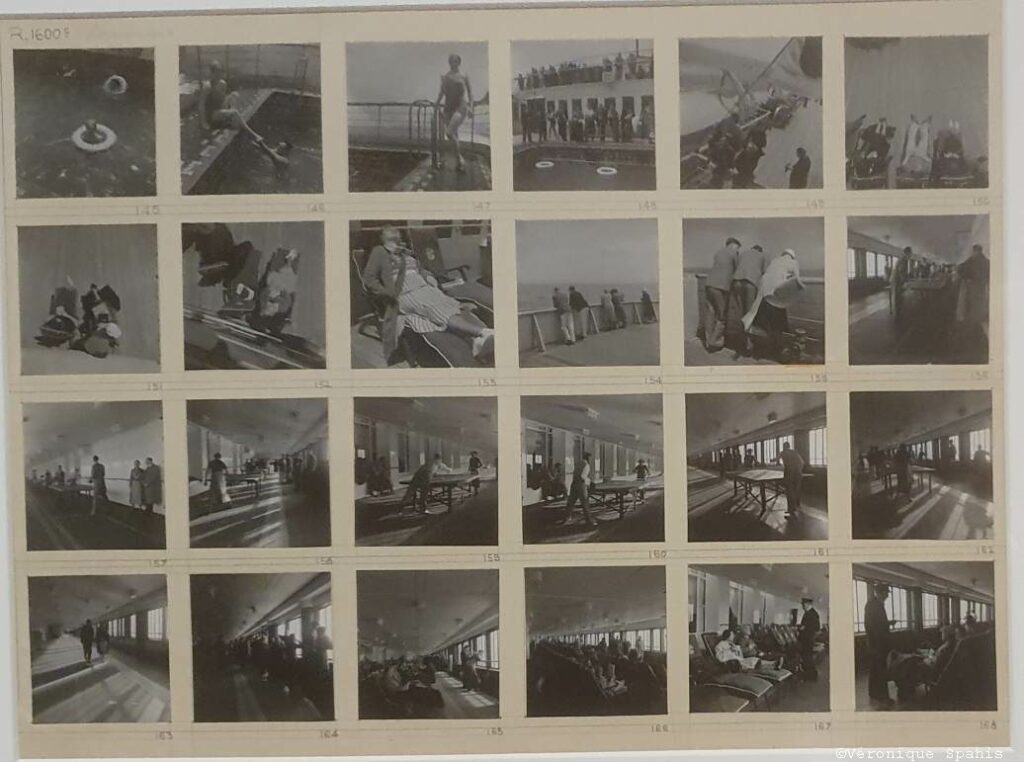

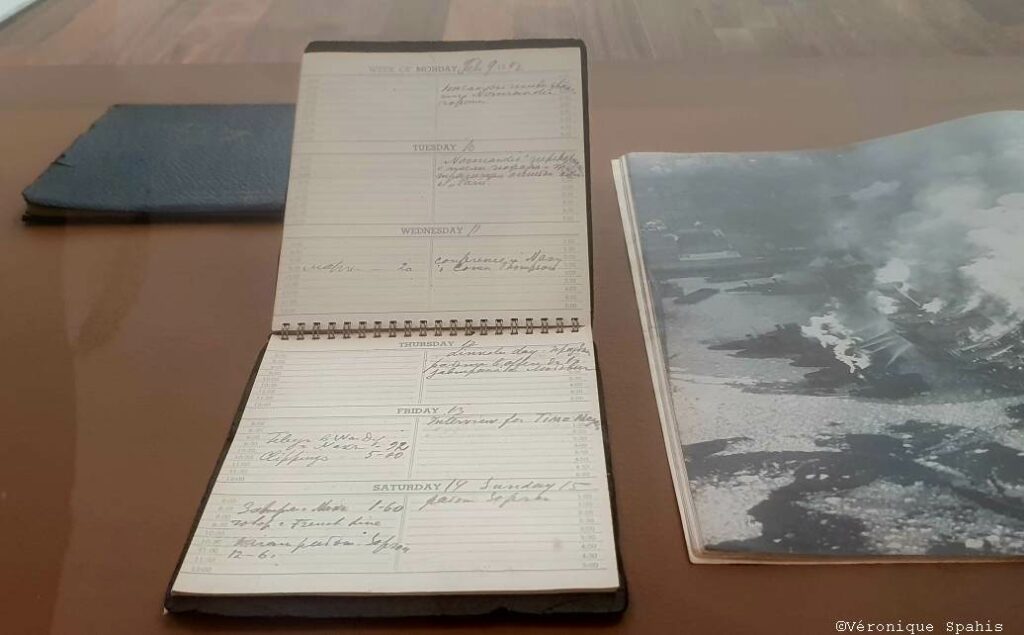

Mais l’exposition ne se limite pas à la seule évocation du luxe et du design. Une large section explore le paquebot comme lieu de vie, de circulation et de contraste social. À travers des photographies, des extraits de films, des carnets de bord, on découvre la vie à bord : les loisirs en première classe, les cabines exiguës des passagers de troisième, les ponts animés, les salles des machines.

L’exposition aborde également le rôle des paquebots dans les grandes migrations transatlantiques. Le regard des artistes américains sur les flux migratoires, les scènes d’embarquement dans les ports européens, les portraits de passagers anonymes rendent compte de la complexité de ces espaces flottants : lieux de fête pour certains, espaces de déracinement pour d’autres.

Un chant du cygne : la fin d’un âge d’or

La dernière salle évoque la fin symbolique de cette période glorieuse avec le naufrage du Normandie en 1942 dans le port de New York. À travers des documents d’archives, des photographies d’époque et des témoignages, cette section rappelle que les paquebots n’ont pas seulement connu la gloire mais aussi le déclin, précipité par la Seconde Guerre mondiale et l’arrivée de l’aviation commerciale.

Cette exposition multidisciplinaire offre une plongée fascinante dans l’univers des paquebots et leur impact sur l’art et la culture du début du XXe siècle. Comme une invitation à un voyage dans le passé…

Véronique Spahis

du 26 avril au 21 septembre 2025

MuMa – Musée d’art moderne André Malraux, 2 boulevard Clemenceau, 76600 Le Havre

Ouverture du mardi au vendredi de 11h à 18h, le samedi et dimanche de 11h à 19h – Fermé le lundi

https://muma-lehavre.fr/