Voyager ; injonction, devoir, nécessité ? acte altruiste, acte égotiste ? Alors que le voyage a toujours fasciné les Hommes, il se retrouve aujourd’hui dans la tourmente, notamment du fait de ses conséquences climatiques. Ne serions-nous pas finalement bien mieux chez nous ? Connaissons-nous d’ailleurs réellement notre région, notre pays, notre Europe ? A l’évidence non. Notre Vieux Continent, aussi petit qu’il soit face à l’immensité du monde, ne recèle pas moins nombre de trésors. Pourtant, nécessairement un jour, l’appel du large, du grand voyage, se fait ressentir. Car voyager vers l’ailleurs, vers l’autre, c’est aussi prendre la mesure de ce que nous sommes et de ce que nous représentons. Le voyage n’est donc pas un reniement de soi, de notre culture ; il porte au contraire les germes d’une pénitence intellectuelle introspective profonde. A l’occasion de cet été 2024, It Art Bag a donc sauté le pas, enfilé ses bottes de sept lieux pour partir à la découverte d’une partie de l’Amérique du Sud, entre l’Argentine et le Chili. Sur près d’un mois, c’est un petit, mais néanmoins riche cheminement que nous avons réalisé dans ces contrées lointaines. Pour ce premier arrêt, nous échouons à Buenos Aires…

Traverser l’Atlantique Sud se fait aujourd’hui sans heurt. En l’espace d’un peu plus de huit heures d’avion, l’on atterrit gaiement à l’aéroport de Buenos Aires. Le grand voyage que réalisaient hier les colons espagnols ou les grands explorateurs n’est plus. Si les distances sont toujours les mêmes, il nous est désormais bien moins perceptible que l’on traverse la moitié du monde. Et pourtant… dès notre arrivée, nous sommes saisis par un vent glacial, un froid venu de l’Atlantique, sec, qui vous prend à la gorge. Le climat nous indique bien que nous avons changé d’hémisphère ; le chaud été européen a été remisé : place à l’hiver argentin.

Il fait particulièrement froid à Buenos Aires au mois de juillet ; « c’est le vent de l’océan » nous prévient-on. Située face à l’immensité bleue, la capitale argentine est en effet particulièrement exposée aux vents marins. Sa localisation est pourtant l’une de ses forces. Dès le XVIe siècle, alors que la colonisation espagnole prend petit à petit forme, Buenos Aires est immédiatement désignée comme ville portuaire pour le commerce. A l’instar de Lima (Pérou), elle devient vite une plaque tournante des échanges – encore balbutiants néanmoins – entre Europe et Amérique du Sud. On peut notamment visiter les alentours du port, toujours en activité, à la hauteur du quartier historique de La Boca, où se situe l’enceinte mondialement connue de La Bombonera.

Europe modèle, Europe éternelle

Si le passé coloniale français et, plus largement, celui européen, ont laissé derrière eux des plaies béantes, cela ne semble pas être le cas en Argentine. Certes, les aspirations d’indépendance ont été nombreuses, donnant lieu à d’innombrables batailles restées dans les mémoires du continent. Pourtant, on se surprend à observer, toujours en vigueur, une certaine fascination pour l’Europe. C’est ainsi que se côtoient tout à la fois la Place Italie – Plaza Italia – et la Place San Martin, ou bien encore le quartier Belgrano, du nom des deux généraux vainqueurs du joug espagnol, désignés comme les libérateurs de leur patrie.

Une page s’est donc tournée, sans que le pays ne connaisse de phases de revendications acharnées. Plus encore, l’Europe apparaît aujourd’hui comme un modèle à suivre. Bien que cela ne saute pas immédiatement aux yeux lorsque l’on se promène dans les rues de la capitale, Buenos Aires et l’Argentine ont envie de ressembler à une capitale européenne ; plus précisément à Paris, tentant ainsi quelques essais de style haussmanien dans leur urbanisme.

Néanmoins, pour tout européen foulant les pieds de la capitale argentine, un aspect bien particulier de l’aménagement urbain lui intime tout de suite l’idée qu’il n’est pas dans une ville du Vieux Continent. Cet élément n’est autre que le plan de la ville qui suit un procédé rectangulaire rigoureux. Un plan géométrique, aux rouages arithmétiques ; à l’instar des grandes villes d’Amérique du Nord, Buenos Aires ne connaît que peu de petites rues étroites et sinueuses. De grands boulevards rectilignes se suivent, se croisent et s’entrecroisent plutôt.

Les espaces verts qui parsèment la ville surprennent également par leurs grandeurs. On se fascine ainsi rapidement pour les grandes étendues naturelles qui bordent l’Avenue Santa Fé au sortir du quartier central de Palermo. Il suffit de longer quelque peu l’avenue, puis tourner à droite. Se dresse alors face à nous, sur une surface plane de plusieurs milliers d’hectares, la Plaza Sicilia (Place de Sicile), suivie de près par la Plaza Alemania (Place d’Allemagne). Ces espaces de verdure en plein cœur de la cité sont de véritables poumons verts. Un océan de verdure au centre d’une capitale qui reste très polluée et dont l’air vicié peut parfois déranger.

Maté, tranquillité

Les portenos (Portègnes) – ainsi nomme-t-on les gentilés – aiment donc tout particulièrement ces grandes oasis verdoyantes ; pour s’y retrouver, jouer au football, lire un livre ou bien encore boire quelques rasades de maté.

Cette boisson locale, qui s’apparente à du thé, se déguste dans une sorte de petite tasse ovale fermée. Une paille l’accompagne également. « Les vrais argentins, notamment à la campagne, se baladent toujours avec » nous glisse-t-on. Même à Buenos Aires où les coutumes sont parfois plus diluées – le statut de capitale veut souvent cela – l’on aperçoit, au hasard des rues, de nombreux argentins Thermos remplie d’eau chaude dans une main, le maté dans l’autre.

C’est une « drogue à accoutumance » ; les argentins ont de plus développé un véritable artisanat tout autour de ce breuvage. Ainsi, dans chaque marché local, ces « Feria » – qui s’apparentent à de grandes fêtes avec des chants populaires -, de nombreux stands vendent, entre autres accoutrements traditionnels ou couteaux, des essentiels pour maté.

Cette boisson est plus qu’une simple boisson ; elle raconte quelque chose du pays, le symbolise quelque part. A l’instar d’une tradition culinaire ou d’un art de vivre bien particulier comme le fait, en France, de prendre l’ensemble de ses repas à table, le maté renferme une part des particularités argentines. Sa préparation, minutieuse, et son temps d’infusion, long de plusieurs minutes, traduisent un rythme de vie argentin qui laisse beaucoup de place au temps, à la réflexion ; pour soi ou sur soi.

Ferveur culturelle

Cet autre rapport au temps se perçoit également dans le lien qu’entretient le pays avec l’art. Tout particulièrement à Buenos Aires, on goûte très vite à une certaine ferveur culturelle : les librairies sont très nombreuses, situées dans des endroits stratégiques comme celui du quartier de l’obélisque, San Nicolas (Saint Nicolas) ; l’art urbain est fréquent ; les musées et autres lieux d’intérêts sont nombreux, particulièrement riches et divers.

Côté nature, outre les nombreux parcs déjà évoqués, il est très plaisant de se promener dans l’Ecoparque central. Fondé par l’ancien président Domingo F. Sarmiento en 1874, il abrite l’ensemble de la faune et de la flore, ainsi que plusieurs espèces d’animaux, que l’on peut retrouver dans l’ensemble des régions du pays. Ce parc se veut être un espace où la ville se « reconnecte avec les anciens paysages et sa nature d’antan ».

Si ce dernier se situe aujourd’hui au cœur même de la grouillante capitale, l’on apprend qu’au XVIe siècle cette même région ne comptait que des champs ; ces derniers, appelés Pampas, étaient des réservoirs considérables de biodiversité. Consciente des changements climatiques allant de pair avec l’urbanisation du pays, la municipalité a pris la décision de créer ce lieu dès la seconde moitié du XIXe siècle ; un engagement précurseur dans la lutte et la sensibilisation pour la protection de la nature.

Parmi les autres déambulations possibles, il est plaisant de s’enfoncer dans le quartier de San Telmo, paradis des antiquaires et des acheteurs-vendeurs de métaux précieux ; ou bien de profiter de l’effervescence du secteur Belgrano. Au sein de ce dernier, entre deux grands boulevards, l’on peut admirer un très joli édifice en l’honneur de l’Immaculée Conception.

Face à la place en l’honneur du Général victorieux, cette enceinte religieuse se dresse, laissant passer les fins rayons du soleil hivernal sur les côtés arrondis de son dôme. A l’intérieur, on est frappé par l’absence de vitraux ; à l’inverse, on s’émerveille notamment devant un chemin de croix réalisé en pierre, tout en relief, relevé par des ornements dorés. Marie, désignée en Argentine sous le vocable de Lujan – « Nuestra senora de Lujan »– est, elle aussi, représentée. Il est possible de réaliser des offrandes, notamment déposer des fleurs.

(R)attachements

La ferveur culturelle est donc aussi cultuelle, dans un pays considérablement marqué par la tradition religieuse catholique, ainsi que par un attachement profond à la patrie.

La fierté régnait d’ailleurs dans les rues de la capitale lors de la fête nationale du 9 juillet. A l’occasion de cette dernière, un petit défilé militaire était organisé sur l’avenue qui porte, pour nom, la date de l’indépendance. « Vive la patrie » ; « Vive l’argentine » entonnaient en cœur les centaines de locaux qui s’étaient réunis spontanément pour suivre la descente des soldats.

Un grand moment d’émotion a traversé la ville lorsque les anciens combattants de la Guerre des Malouines (1982), opposant l’Argentine à la Grande Bretagne, sont apparus sur l’avenue. Le pays reste en effet très marqué par cette cuisante défaite face à l’ennemi anglais. De nombreux monuments aux morts honorent d’ailleurs les soldats morts sur le champ de bataille.

L’importance de la culture dans ce pays a sans doute, en partie, donné les clefs à la Nation pour se relever. Se tourner vers l’art, vers la réflexion, apparaissent comme des échappatoires salvateurs lorsque la concorde nationale doit être ravivée.

Un pays, des vies

Pour ce faire, Buenos Aires peut compter sur plusieurs institutions muséales. La diversité artistique suit la volonté de mélanger la culture sud-américaine propre à l’Argentine avec celle européenne et plus précisément, espagnole. A l’instar de l’art mauresque en Espagne, l’on retrouve un accord subtil entre deux cultures similaires mais pourtant bien différentes par certains aspects.

Un bon exemple de pont culturel argentino-espagnol s’observe au Musée Laretta. Ce dernier se situe dans une ancienne maison ayant appartenu à l’écrivain, diplomate et collectionneur d’art Enrique Larreta. Missionné en France comme en Espagne au début du XXe siècle, c’est avec sa plume et ses nouvelles historiques qu’il parvient réellement à s’ancrer dans le paysage culturel argentin, européen et mondial.

Ses nombreux voyages lui ont permis d’assembler tout à la fois des meubles d’exceptions, exposés dans un grand salon au premier étage de sa demeure ; parmi les pièces marquantes l’on retrouve notamment une table basse d’art hispano-mauresque datant du XVIe siècle. La maison souligne également l’attachement à la religion catholique dont à fait preuve Laretta, présentant ainsi une sélection d’œuvres espagnoles du XVIe et XVIIe siècle ; une période où l’Espagne s’est érigée en rempart face à la vague de la Réforme luthérienne.

Immergé dans l’univers européen espagnol, l’on prend véritablement la mesure de l’influence considérable de l’Europe sur Laretta en découvrant ses jardins. Adoptant une forme carré, de petits buissons donnent forme aux allées. Plusieurs fontaines aux ornements orientaux sont par ailleurs disposées : un Alcazar de Séville miniature, avec moins de fioritures.

La figure de Enrique Laretta est particulièrement intéressante. Diplomate et grand admirateur de l’Europe, son œuvre s’entend et s’analyse comme une volonté d’ériger un parallèle entre les deux continents. Or, cette volonté de rapprochement n’a jamais fait l’unanimité parmi les artistes sud-américains. Un courant brésilien, l’anthropomorphisme, la rejette même vivement. Ce dernier s’est formé en opposition totale : Laretta souhaitait ériger un pont entre colonisateur et colonisé ; la pensée brésilienne soutenait, quant à elle, la thèse d’« avaler » la culture de l’un pour l’incorporer dans un corps distinct et la transformer.

Le procédé peut sembler peu sérieux, prêtant presque au domaine de la satire ; il a pourtant connu un développement quasi scientifique. Tel un mantra, il a été l’objet d’un manifeste rédigé en 1928 par Oswald de Andrade, poète brésilien, après avoir connu une traduction concrète dans l’art, notamment dans la fameuse toile Abaporu (1928) de Tarsila do Amaral, exposée au MALBA – Musée d’art latino-américain de Buenos Aires. L’œuvre de l’artiste brésilienne a inspiré Andrade dans la rédaction de son manifeste.

Analysée sous cet angle singulier, cette composition s’entend comme une superposition de symboles européens, maquillés au « bon goût brésilien ». La traduction littérale de ce procédé, pour Oswald de Andrade, consiste en la « déglutition » de la culture européenne dans un idéal, culturel lui aussi, brésilien.

On perçoit derrière cette grille de lecture s’apparentant à un cannibalisme culturel, une volonté de balayer l’idée selon laquelle il y aurait une origine, une culture dominante d’un pays, d’un continent par rapport à un autre. Andrade invite quelque part à relativiser l’importance de la culture, mais surtout à rééquilibrer les échanges de cet ordre entre Amérique du Sud et Europe.

Présentée au sein d’un parcours thématique qui s’interroge sur les différentes façons que les hommes ont d’habiter leurs environnements, Abaporu ne manque pas d’interroger. Parmi les œuvres représentant la façon dont nous pouvons « habiter la terre », le MALBA invite plus généralement à entrer dans la réflexion du modernisme artistique sud-américain.

Ce courant, apparu au XXe siècle, s’interroge avant tout sur la logique de civilisation découlant de la période post-coloniale. Il souligne particulièrement l’importance des cultures originelles, pointant par là même une certaine dénaturation de ces dernières.

Dans cette optique, « habiter la terre » signifierait alors retourner à la terre, à ce qui nous est familier, ce qui nous est cher. Jusqu’où devons-nous la protéger ? Comment la reconquérir ? Il s’agit d’un véritable jeu d’équilibriste car cet être à protéger ne peut, par ailleurs, être totalement hermétique aux influences externes. En effet, cette dernière se nourrit de ces apports divers, au sens littéral, dans l’idée anthropophagique donc.

Si perméable, parfois trop (?), il est également important de souligner qu’elle n’est pas éternelle ; « habiter la terre » comprend donc d’entamer une réflexion autour de la crise environnementale qui nous fait face, « telle une crise de civilisation » souligne le musée. La série Hidrocrome intercontinentaux (Hidrocromia intercontinental, 1968) de Nicolas Garcia propose en ce sens une piste de lecture originale, centrée sur les conséquences de nos agissements sur la couleur de l’eau. L’artiste tente d’établir un lien entre recherche picturale et coloration de l’eau à travers une série de quatre tableaux représentant notamment les canaux de Venise.

Achevée en 1968, cette série n’est que plus actuelle aujourd’hui, Venise – et tant d’autres – connaissant désormais de nombreux problèmes du fait du surtourisme.

Ces enjeux contemporains rejoignent la réflexion autour d’« Habiter la ville ». Comment réussir à vivre en milieu urbain tout en ne détruisant pas son environnement ? Le MALBA s’interroge ici doublement, présentant tout à la fois une réflexion sur l’habitat en ville – est représenté ici la diversité des habitats sur le continent, mais aussi les mutations qu’ont connu ces derniers avec les diverses avancées technologiques – et sur les habitants urbains eux-mêmes. Simples observateurs ou acteurs du changement ?

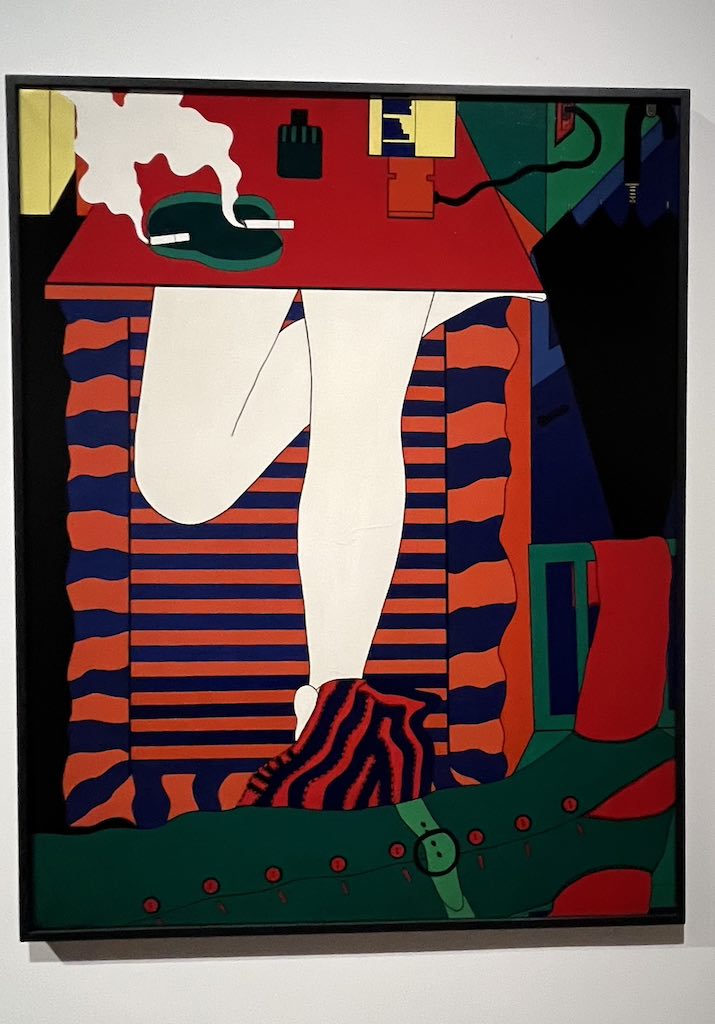

Transposé et présenté dans toute sa diversité, notre habitat urbain apparaît fluctuant, changeant en fonction des époques, des modes. Des représentations imbriquées peuvent également surgir de nos modes de vie urbains, à l’instar de la vision développée par l’artiste brésilienne Wanda Pimentel, dans une œuvre sans titre.

Enfin, le musée se questionne sur l’habitation « en transit ». Oxymorique ? Si les habitants de la ville peuvent apparaître comme les principaux acteurs des évolutions urbaines, les voyageurs seraient quant à eux davantage exposés ; à l’immensité du monde, aux influences multiples avec leur lot de déceptions erratiques et de passions exotiques. La chanson du peuple (La Cancion del pueblo) d’Emilio Pettoruti rend compte en ce sens d’un certain bouleversement des influences, d’horizons divers, tout à la fois concurrentiels et multidimensionnels, rentrant en interaction dans ce type d’habitat.

Lorsque l’on souhaite vivre sa vie, porté par son viatique, l’on rentre alors réellement en collision avec le monde. Mais cette collision n’est pas violente, il s’agit plutôt d’une fusion, d’un mariage ; non pas de raison, mais de passion. On habite alors le monde à la vitesse de celle qui nous habite : une passion dévorante, enivrante, qui rend le voyage nécessaire, tel un désir intarissable.

Gabriel Moser

Inmaculada Concepcion de Belgrano, Vuelta de Obligado 2042, Buenos Aires

Ecoparque, Avenue Sarmiento 2601, Buenos Aires

Musée Larreta, Avenue Juramento 2291, Buenos Aires

Musée d’art latino-américain de Buenos Aires (MALBA), Avenue Presidente Figueroa Alcorta 3415, Buenos Aires.