La France est depuis longtemps un berceau d’excellence dans les arts décoratifs, et parmi les fleurons de ce patrimoine figure la Manufacture nationale de Beauvais, haut lieu de la tapisserie d’art. Fondée au XVIIe siècle, elle incarne une tradition séculaire de création et de production d’œuvres tissées à la main, alliant rigueur technique, esthétisme et innovation artistique. À l’instar des manufactures des Gobelins ou de la Savonnerie, la Manufacture de Beauvais représente un pan essentiel de la politique culturelle et artistique française.

Aux origines de la Manufacture de Beauvais

C’est en 1664, sous le règne de Louis XIV et sur l’impulsion de Jean-Baptiste Colbert, que la Manufacture de Beauvais voit le jour. Le ministre des Finances du roi, soucieux de promouvoir les productions françaises face aux importations de luxe venues d’Italie ou des Flandres, initie une politique ambitieuse de création de manufactures royales. L’objectif est double : développer l’industrie nationale et affirmer la puissance culturelle du royaume.

La Manufacture de Beauvais est alors conçue comme une manufacture privée à privilège royal, spécialisée dans la tapisserie de haute lisse. Elle s’installe à Beauvais, dans l’Oise, à environ 80 kilomètres de Paris, un choix stratégique permettant à la fois un accès aux marchés parisiens et un éloignement de la concurrence directe des Gobelins, déjà installés dans la capitale.

À ses débuts, la manufacture est dirigée par Louis Hinart, qui structure rapidement la production en ateliers, encadre les lissiers et fait appel à des dessinateurs talentueux. La réputation de la manufacture grandit vite, et ses œuvres sont exportées dans toute l’Europe, ornant châteaux, palais et résidences aristocratiques.

Un style décoratif distinctif

Contrairement aux Gobelins, qui tissent principalement des tapisseries destinées à la Couronne, la Manufacture de Beauvais s’adresse initialement à un public privé, souvent bourgeois ou aristocrate. Cela influe notablement sur le style des œuvres produites, souvent plus décoratif, léger et intime. Les sujets de prédilection sont les scènes galantes, les pastorales, les mythologies, les animaux exotiques ou encore les paysages bucoliques, souvent inspirés des peintures de Boucher, Watteau ou Fragonard.

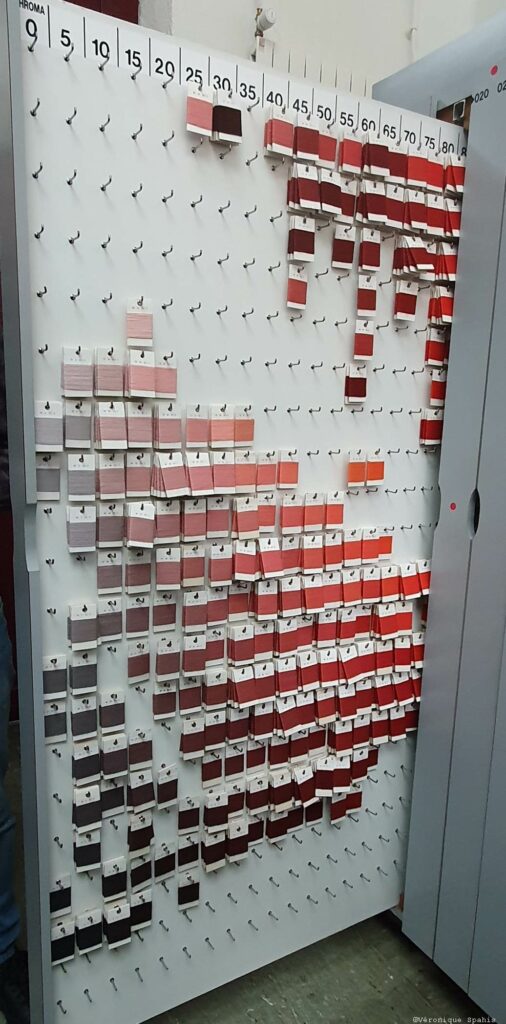

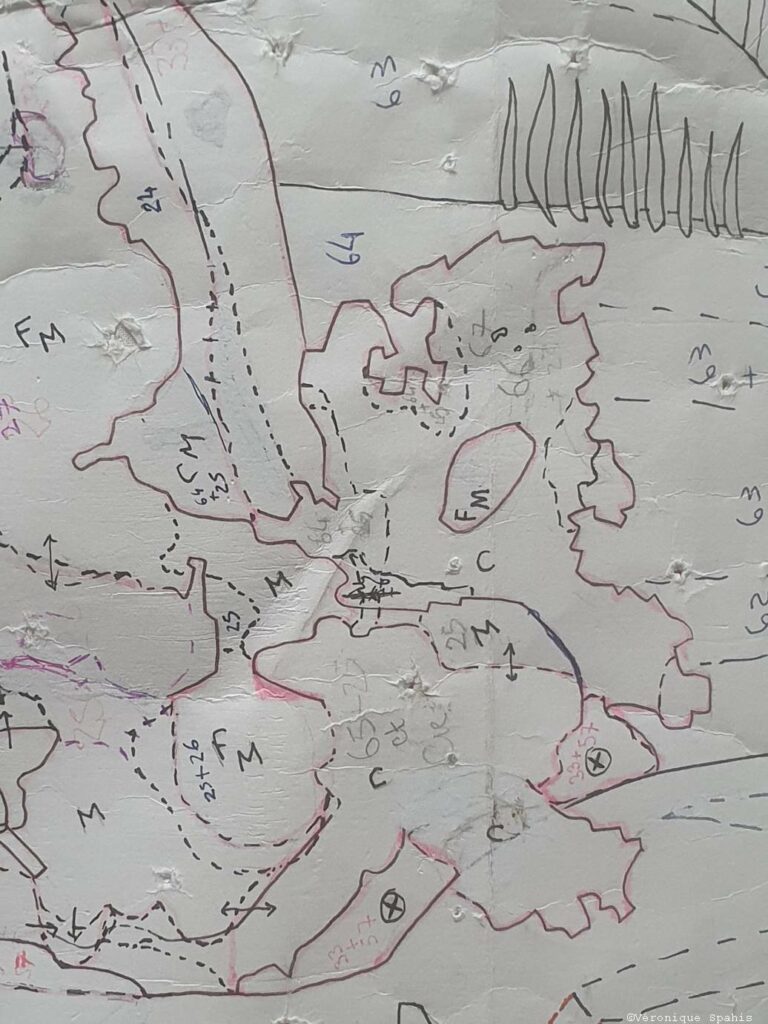

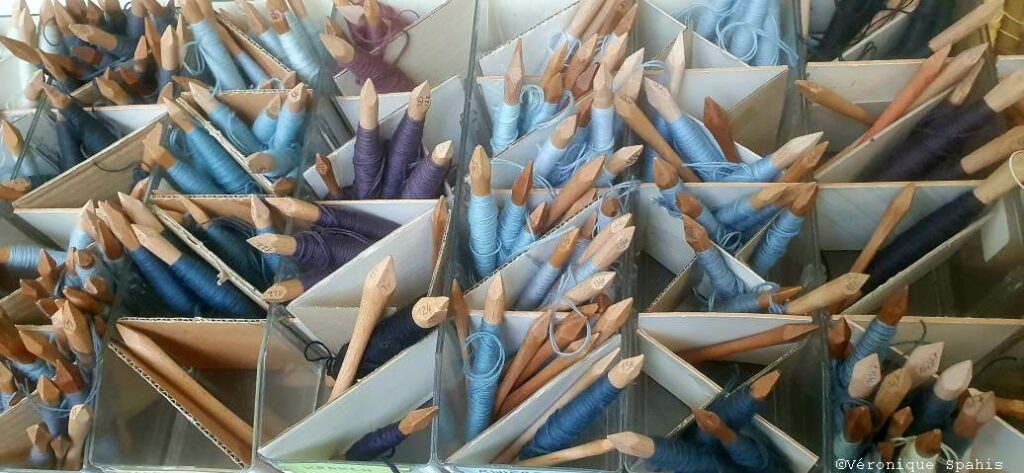

La technique de tissage, en haute lisse, permet de produire des œuvres d’une grande finesse, aux dégradés subtils et aux compositions soignées. Les lissiers travaillent à partir de cartons, c’est-à-dire des modèles peints grandeur nature, réalisés par des artistes collaborateurs.

L’apogée de Beauvais se situe au XVIIIe siècle, notamment sous la direction du marchand tapissier Noël-Antoine Mérou et du peintre Jean-Baptiste Oudry, qui introduit de nouveaux sujets animaliers et développe le célèbre cycle des Fables de La Fontaine, tissé en plusieurs exemplaires.

Crise et renaissance au XIXe siècle

Comme beaucoup d’institutions artistiques, la Manufacture de Beauvais connaît une période de déclin à la suite de la Révolution française. Le changement de régime, la chute de l’aristocratie et les guerres napoléoniennes affectent les commandes et les moyens financiers. L’institution survit tant bien que mal au XIXe siècle, sous une gestion fluctuante entre public et privé.

En 1844, la Manufacture est enfin nationalisée et rattachée à l’administration des Beaux-Arts. Elle entre ainsi dans le giron de l’État, au même titre que les Gobelins. Cette nationalisation marque un tournant : la mission de la manufacture évolue vers la conservation du patrimoine, l’enseignement des techniques traditionnelles et la création artistique contemporaine.

Durant la seconde moitié du XIXe siècle, Beauvais participe aux grandes expositions universelles, renouant avec le prestige d’antan. Des artistes comme Pierre-Victor Galland ou Eugène Grasset y collaborent, apportant un souffle nouveau à la production.

Une manufacture tournée vers la modernité

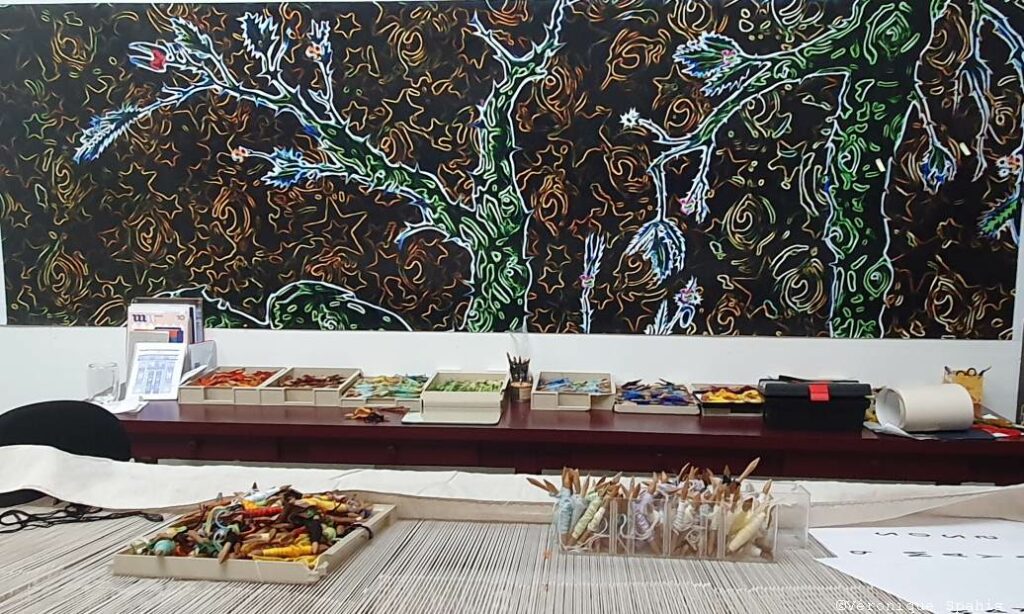

Au XXe siècle, la Manufacture de Beauvais entre dans une ère résolument moderne. Sous l’influence des mouvements artistiques de l’époque, elle s’ouvre à des collaborations avec des peintres modernes et contemporains : Raoul Dufy, Georges Braque, Le Corbusier, Zao Wou-Ki, Jean Lurçat, Pierre Alechinsky… Ces partenariats donnent naissance à des œuvres originales, où l’abstraction, la couleur et la matière se combinent dans un dialogue entre art et artisanat.

L’esprit de la manufacture évolue alors vers la création contemporaine, tout en conservant les techniques ancestrales. Les lissiers perpétuent les gestes traditionnels, transmis de génération en génération, mais adaptent leur savoir-faire aux exigences esthétiques des artistes du XXe et du XXIe siècle.

Cette capacité d’adaptation est aujourd’hui une des grandes forces de la Manufacture de Beauvais. Elle est devenue un laboratoire d’expérimentation artistique, où les artistes peuvent voir leurs œuvres traduites dans la matière textile, en collaboration étroite avec les artisans.

L’institution est aujourd’hui rattachée au Mobilier national, organisme public dépendant du ministère de la Culture. Elle emploie une cinquantaine de lissiers, tous formés à la technique de haute lisse, une des plus exigeantes du monde textile. Les tissages peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs années, selon la complexité et la taille de l’œuvre.

Les tapisseries produites par la manufacture ne sont pas destinées à la vente. Elles rejoignent les collections nationales et sont affectées à la décoration des bâtiments publics, ambassades, ministères, palais présidentiel ou institutions culturelles. Certaines sont également exposées dans des musées ou lors d’expositions temporaires en France et à l’étranger.

Un patrimoine vivant

Aujourd’hui plus que jamais, la Manufacture de Beauvais incarne l’idée d’un patrimoine vivant, c’est-à-dire d’un savoir-faire ancien qui continue à évoluer grâce à l’innovation et à la création. Elle participe pleinement au rayonnement culturel de la France, tant par la qualité de ses productions que par son rôle dans la préservation des métiers d’art.

L’UNESCO a d’ailleurs inscrit en 2009 les savoir-faire de la tapisserie d’Aubusson (cousin technique de Beauvais) au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, reconnaissance indirecte du travail accompli par toutes les grandes manufactures françaises.

Lieux d’apprentissage, de transmission et de création, les ateliers de Beauvais et des Gobelins continuent d’attirer l’intérêt des jeunes artistes, designers et artisans. Leur mission s’inscrit dans une double temporalité : celle de la tradition et celle de la modernité.

Depuis plus de 350 ans, la Manufacture de Beauvais perpétue une tradition exigeante tout en s’ouvrant au monde contemporain, offrant ainsi une leçon précieuse sur la manière dont les héritages peuvent rester vivants et porteurs d’avenir.

Véronique Spahis

Accès gratuit au public uniquement lors desJournées du Patrimoine ou via un circuit guidé inscrit à l’Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis : 03 44 15 30 34

Manufacture Nationale de Beauvais, 24 rue Henri Brispot, 60000 Beauvais