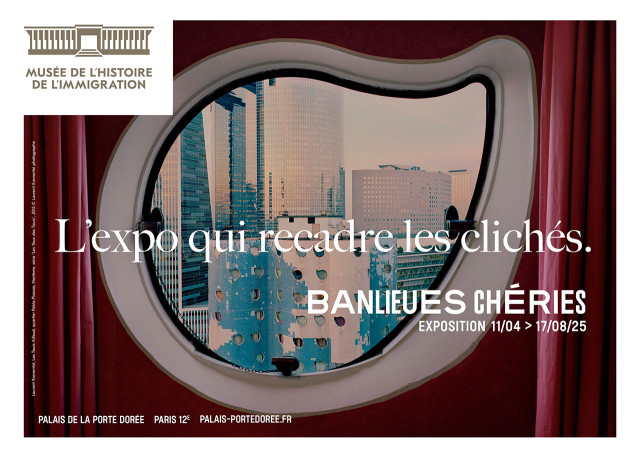

Par-delà les clichés et les stigmates, Banlieues chéries raconte une autre histoire de la France. Cette exposition majeure est présentée dans le magnifique bâtiment Art-Déco, le Palais de la Porte Dorée. Elle offre une plongée artistique, historique et socio-politique dans ces territoires souvent mal compris, mais essentiels à la fabrique de notre pays.

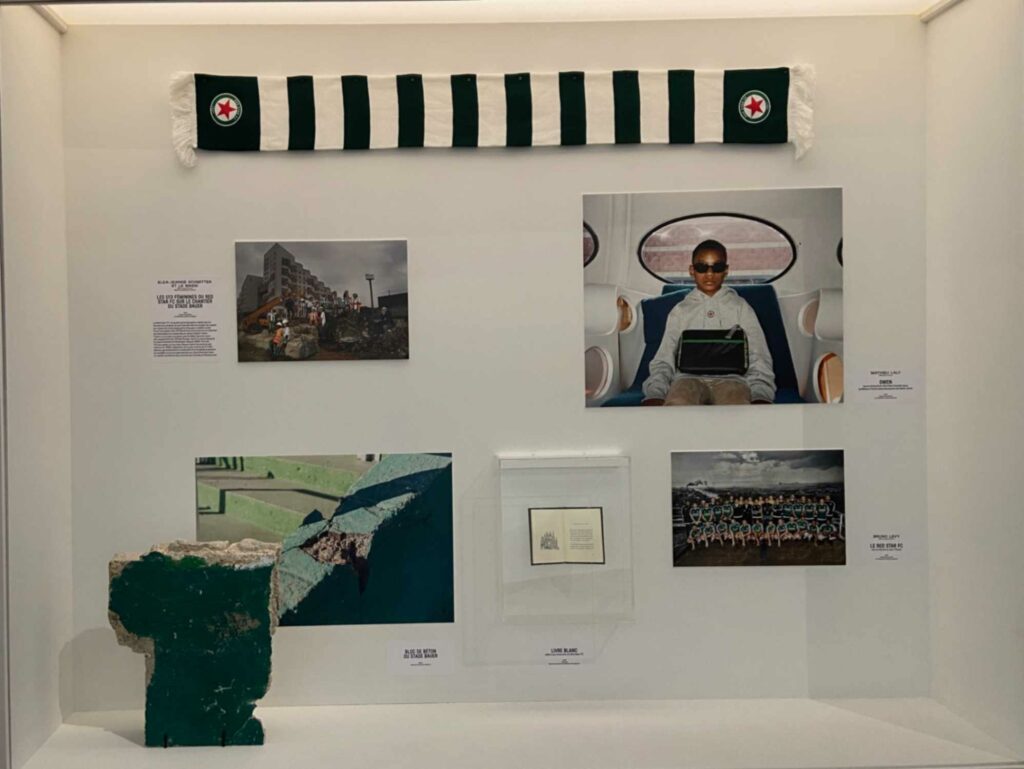

Portes d’entrée des métropoles, les banlieues sont encore trop souvent vues comme des zones reléguées. L’exposition, conçue comme un itinéraire sensible, déconstruit ces représentations en réunissant plus de 200 pièces : photographies, installations, vidéos, peintures, archives, objets de design ou témoignages. Le tout mis en scène pour faire émerger la richesse sociale et culturelle de ces espaces à la fois marginaux et centraux.

Une histoire des banlieues

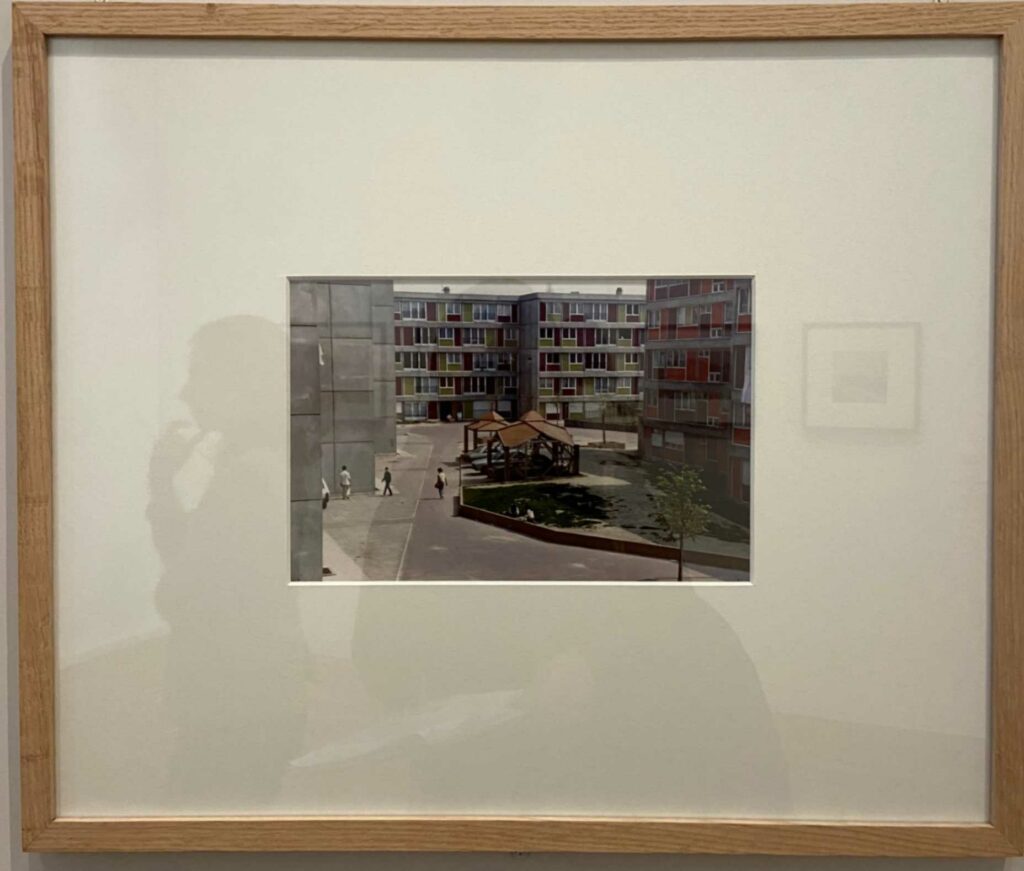

Dès les premières salles, on découvre une perspective historique sur les transformations urbaines qui ont façonné les banlieues : de faubourgs industriels à grands ensembles du XXe siècle, en passant par les cités ouvrières. Les œuvres proposent un dialogue entre passé et présent, entre peinture classique et expression contemporaine.

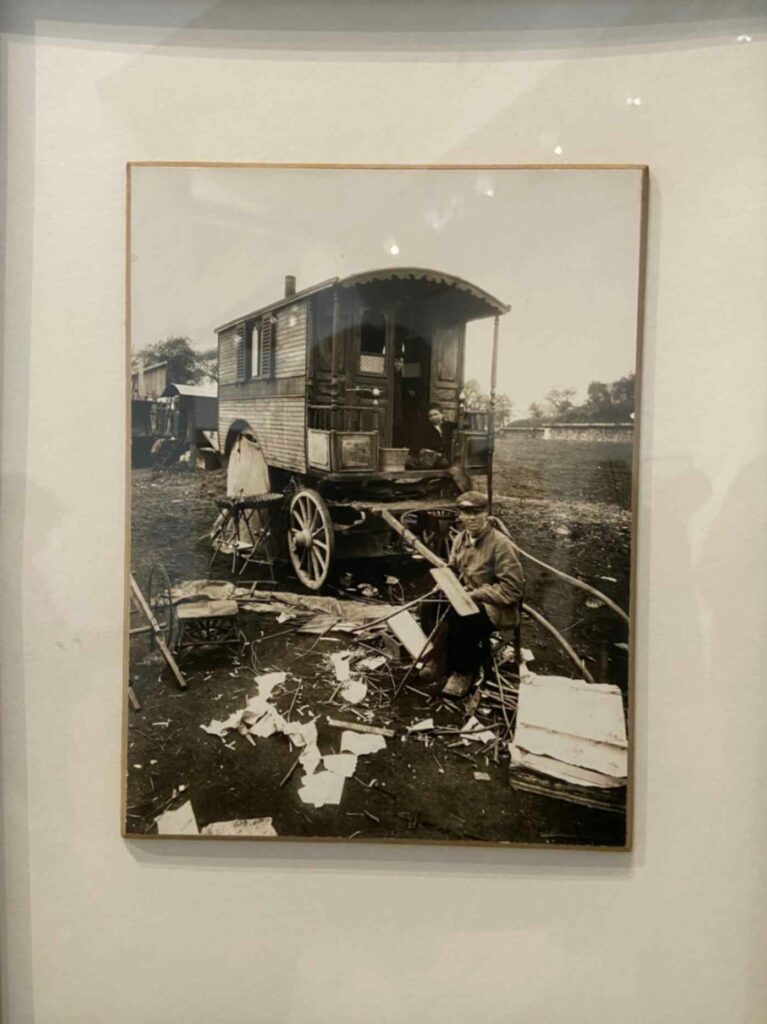

Des pièces d’archives caricaturant l’entrée des banlieues sous la ceinture de Paris témoignent de la longue histoire de ces territoires. Emile Zola, lui, décrit la zone « sinistre et boueuse » qui entoure Paris dans son texte La Banlieue. Remplie de paysans et ouvriers dans des habitations de fortune chassés de Paris par la hausse des loyers sous le Second Empire, cette zone fit l’objet d’une grande curiosité culturelle. On retrouve des photographies précieuses de ceux qu’on appelait ‘les zoniers’ ou ‘les zonards’. Celle-ci deviendra plus tard la séparation entre les banlieues et Paris : le boulevard périphérique.

Claude Monet pose en 1872 son chevalet à Argenteuil, alors paisible bord de Seine. Un siècle et demi plus tard, Rayane Mcirdi filme Le Croissant de feu (2021) dans le quartier des Mourinoux, où l’architecture des barres succède à la lumière impressionniste. Ce film de 35 minutes, présenté en collaboration avec la Galerie Anne Barrault, saisit le quotidien avec une acuité vibrante.

Banlieues douces-amères : remettre des visages sur les mythes

L’image de couverture de l’exposition, signée Laurent Kronental, donne le ton : ses Tours Aillaud à Nanterre, issues de la série Les Yeux des Tours (2015), capture le mélange de solitude et de monumentalité qui caractérise ces ensembles. En prenant ce cliché de l’intérieur d’un immeuble, il impose un narrateur omniscient et personnel sur ces bâtiments que l’on observe souvent de loin.

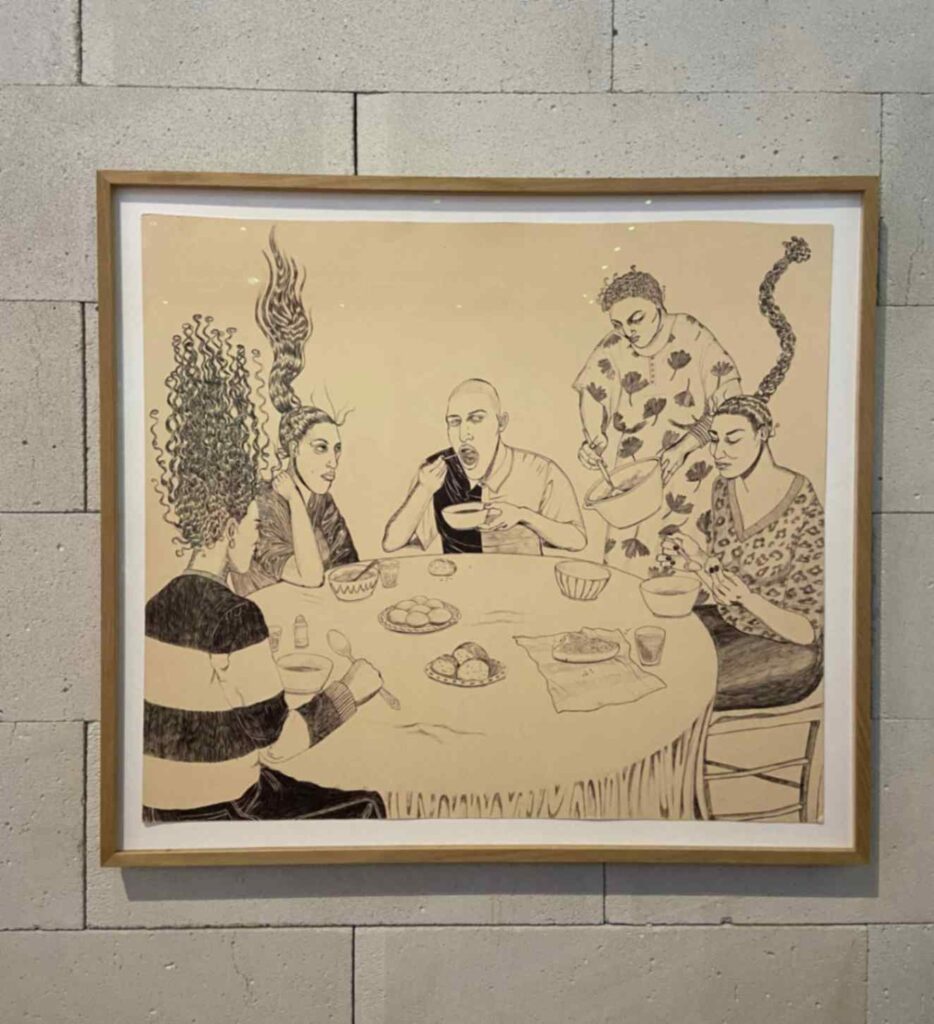

D’autres artistes contemporains représentent ces histoires personnelles de périphéries et de migration à travers l’exposition. Nous retrouvons notamment Intérieur algérien, un tableau de Jörg Kreiendohl (1976) qui présente un intérieur moderne en usant des codes des natures mortes de la peinture traditionnelle.

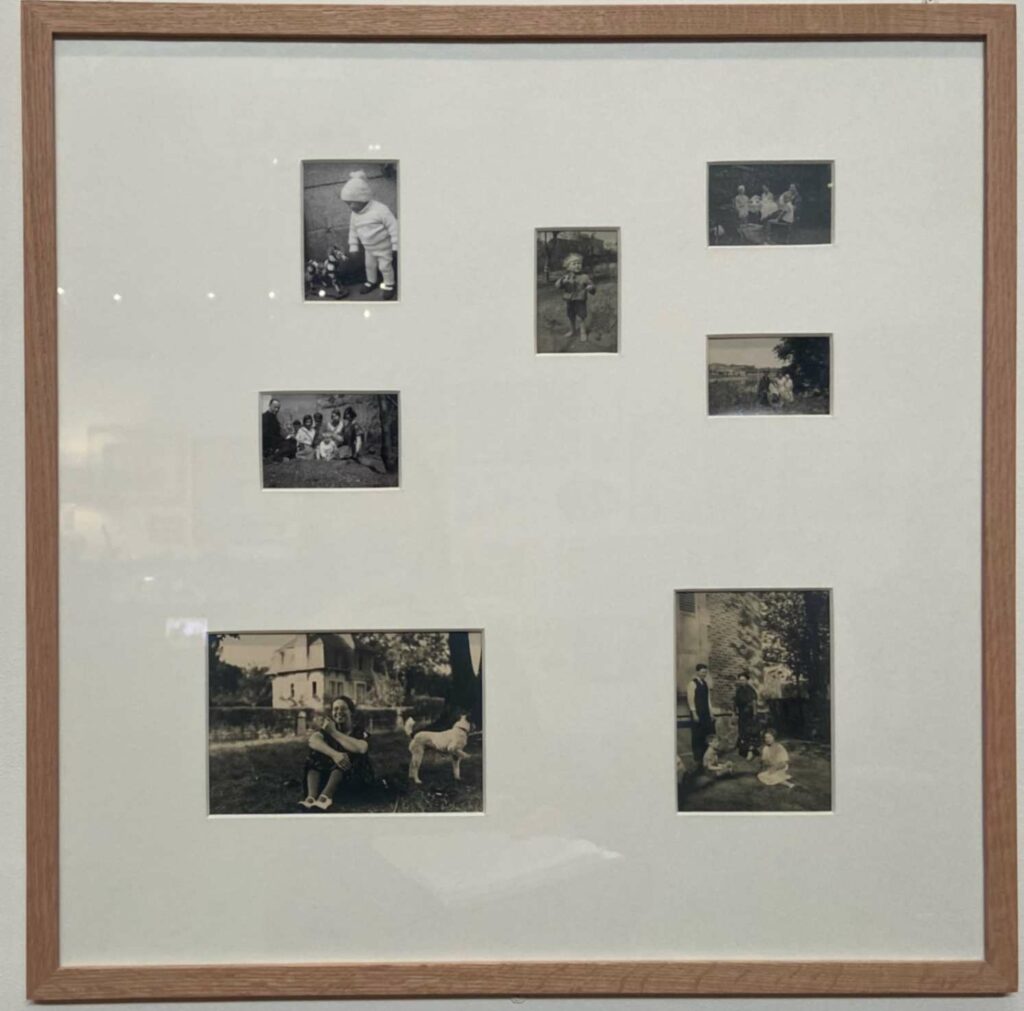

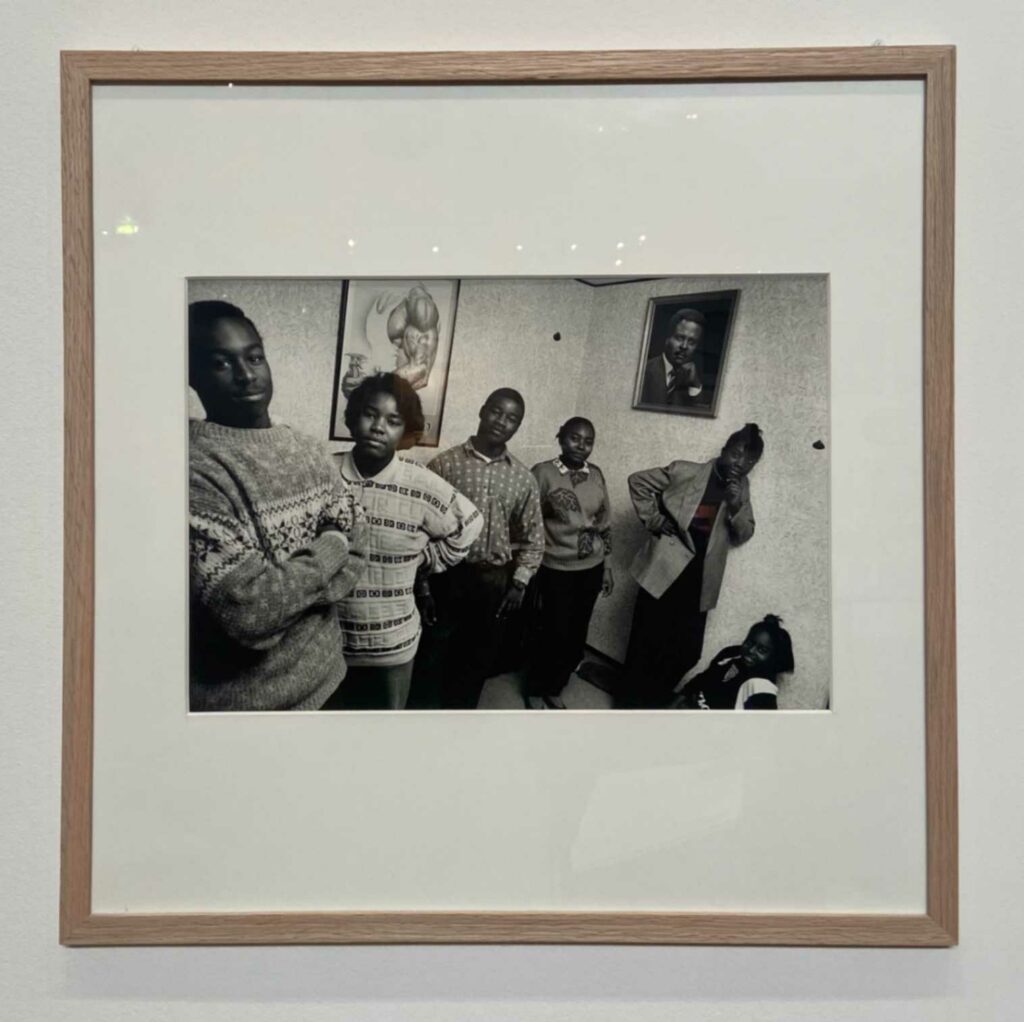

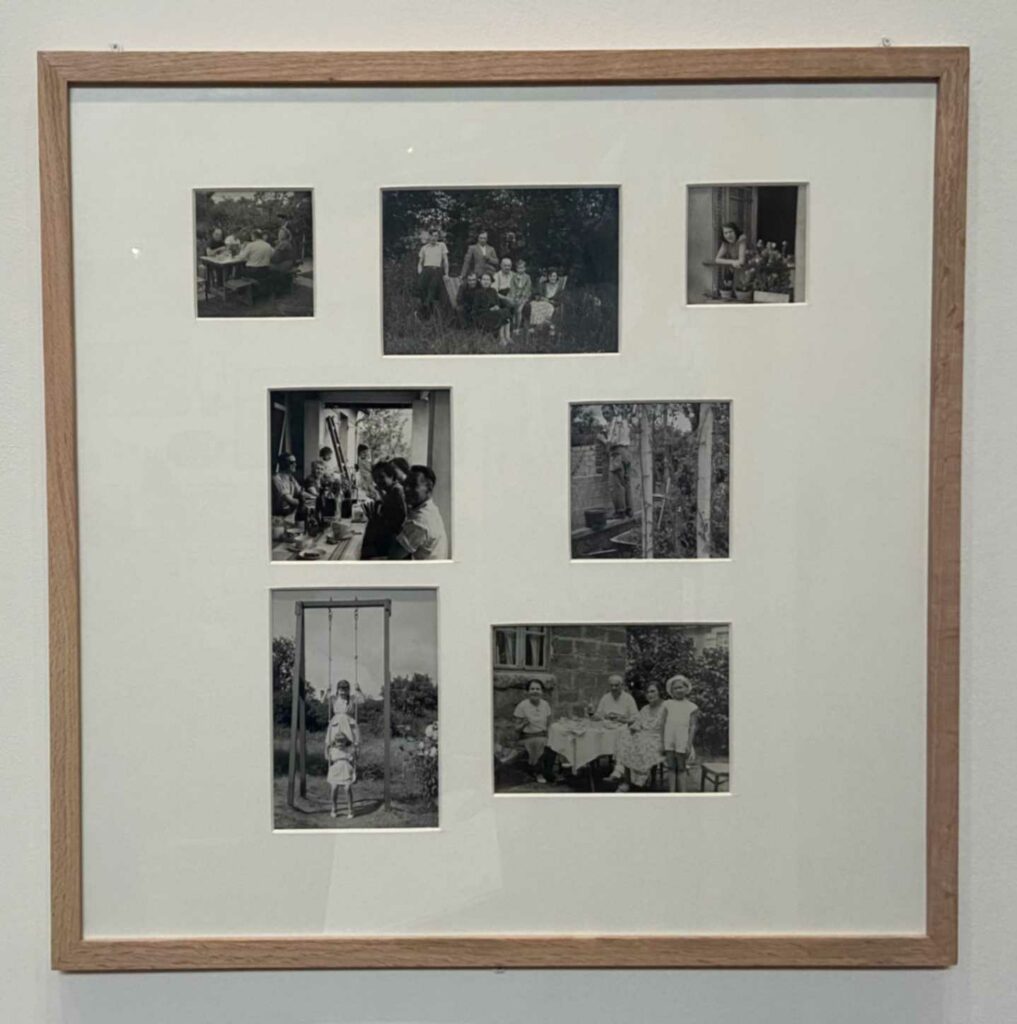

L’exposition joue également sur les contrastes entre intime et collectif, avec une reconstitution grandeur nature d’un intérieur typique d’une Habitations à Loyer Modéré (HLM) : objets du quotidien, sons d’ambiance, mobilier familier… Loin de l’image déshumanisée du « bloc », cette salle invite à redonner un visage à ces espaces trop souvent stigmatisés. Photos d’intérieurs aménagés, portraits familiaux, objets du quotidien, salon et télévision investissent ces bâtiments d’une intimité rarement relayée par les médias traditionnels. Le visiteur est invité à porter un regard plus doux sur ces territoires, qui font trop souvent, et uniquement, l’objet de critique et de mystification.

Portraits familiaux

Banlieues engagées : la parole aux luttes

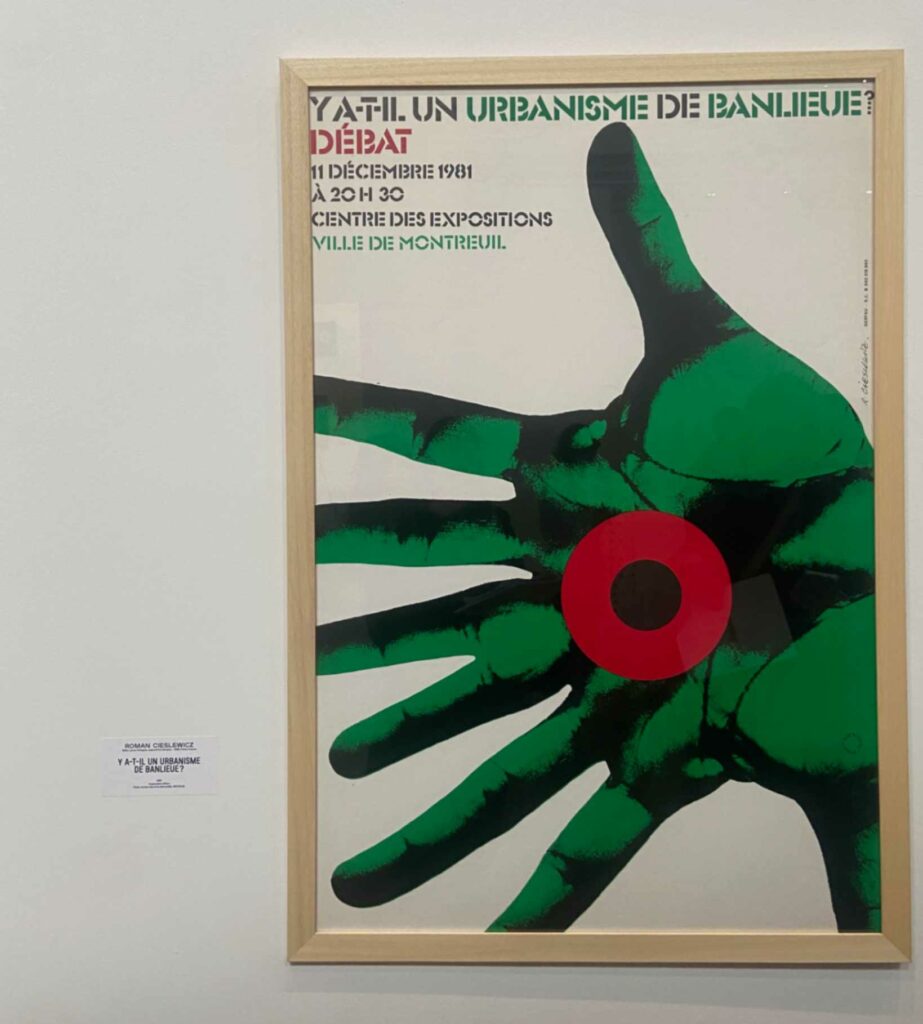

Des mobilisations populaires aux mouvements citoyens, l’exposition revient sur les engagements politiques et sociaux nés dans les banlieues : luttes pour l’égalité, reconnaissance des droits ou justice sociale.

Une frise chronologique accompagnées d’objets symboliques répertorie les évènements de lutte majeurs qui ont eu lieu dans des banlieues. Depuis l’entre-deux-guerres, période marquée par l’ascension de nombreux maires communistes, jusqu’aux mobilisations contemporaines, en passant par la marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983, les banlieues et quartiers populaires ont toujours été des foyers de contestation et d’engagement politique. L’exposition permet de mettre en lumière comment, aujourd’hui encore, à travers des mouvements citoyens et des initiatives locales, ces territoires témoignent d’une résilience collective face aux inégalités sociales.

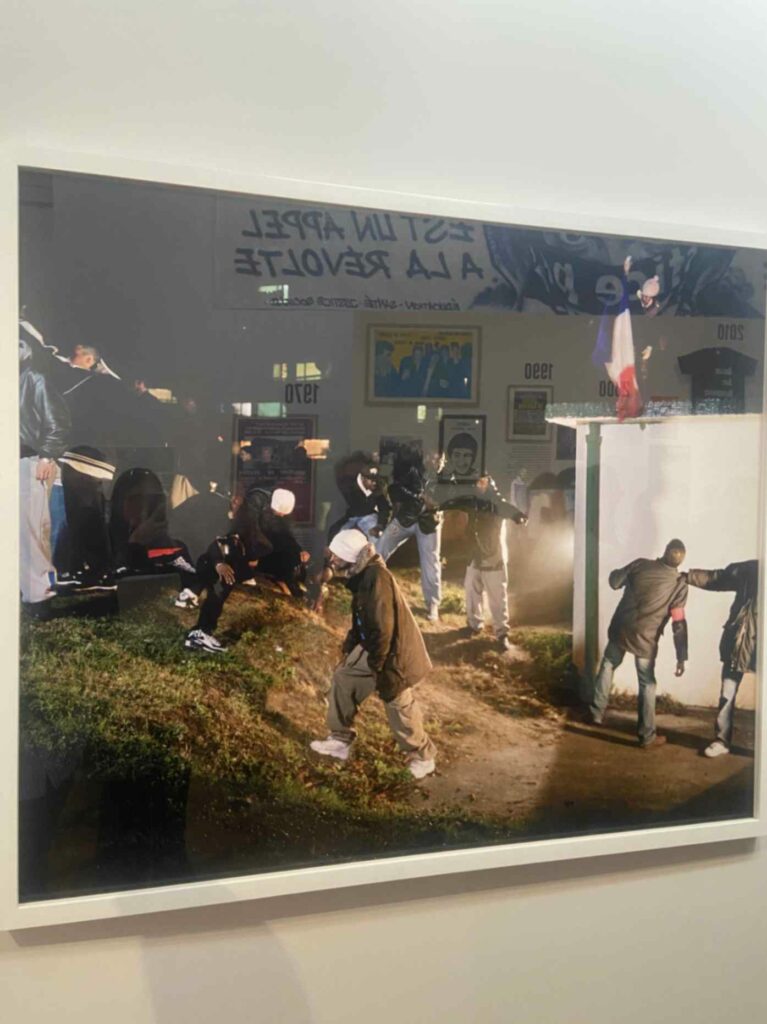

Mention spéciale à Mohamed Bourouissa, dont l’œuvre La République (2006), extraite de la série « Périphéries », détourne les codes picturaux classiques pour mettre en scène une forme de sacralité urbaine. Réinterprétation de La Liberté guidant le peuple de Delacroix, où tension sociale et esthétique classique se rejoignent, il utilise la photographie pour explore les marges et zones d’exclusion. En s’inspirant des grands maîtres de la peinture son cycle Périphérique, débuté après les révoltes urbaines de 2005, met en scène des habitants dans des décors familiers, halls d’immeubles, ponts, terrains vagues, incarnant leurs propres réalités.

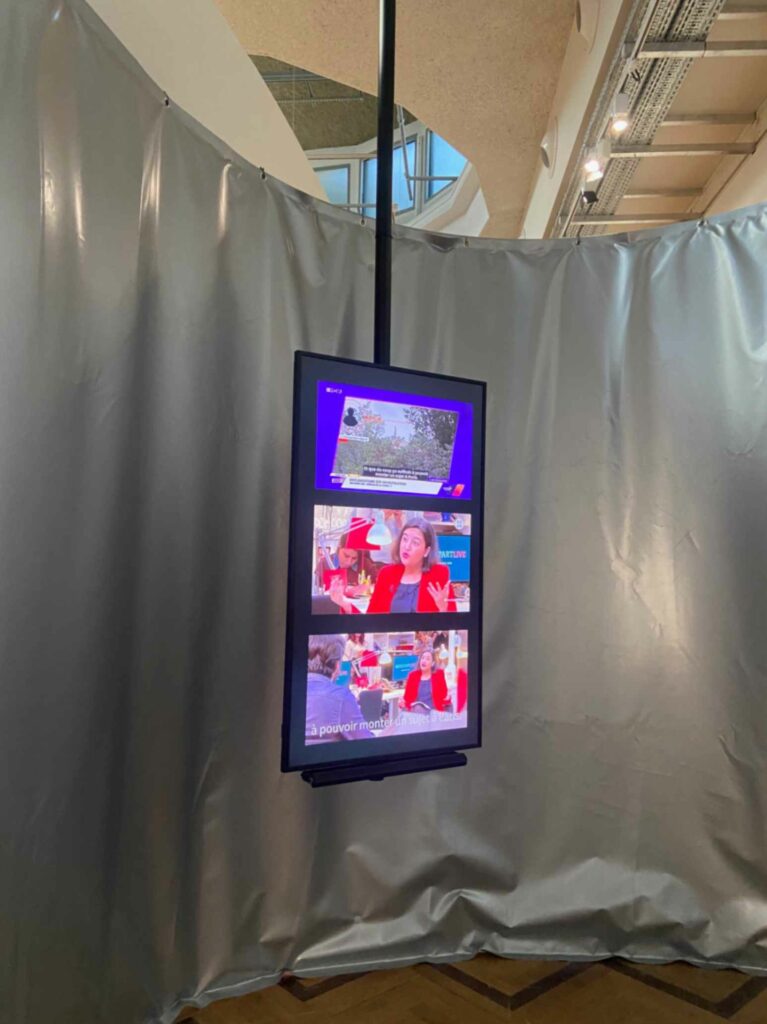

Une salle entière fait office de bureau de presse libre. À l’intérieur, le visiteur découvre les productions de médias nés en banlieue, tels que Le Bondy Blog ou L’Étincelle. Écrans, casques, bornes interactives diffusent podcasts, vidéos, interviews… Autant de voix multiples, vivantes, et éloignées des caricatures souvent véhiculées.

L’espace devient lieu de transmission et de mémoire, mais aussi de confrontation aux enjeux actuels : précarité, discriminations, accès aux droits, sans jamais céder au misérabilisme.

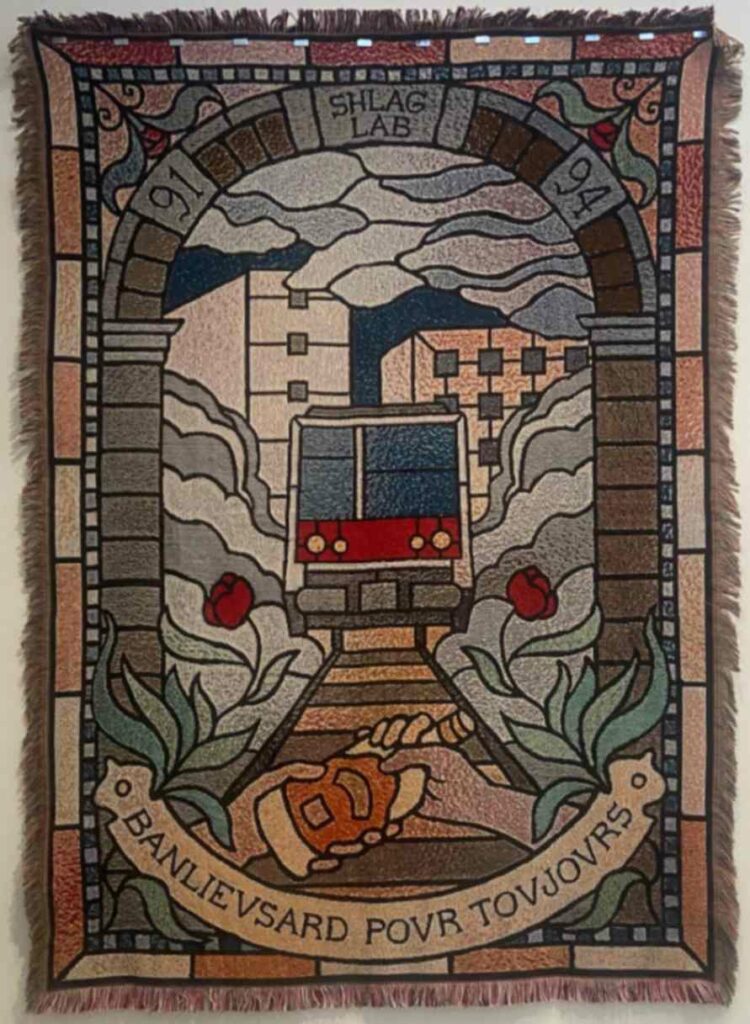

Nous retrouvons notamment une section qui traite des transports en commun de façon humoristique. Le collectif Schlag Lab commercialise notamment une tapisserie au style médiéval, Banlieusard pour toujours, qui arbore un métro.

Banlieues centrales : foyer de culture et de fascination

Contre l’idée d’une périphérie secondaire, Banlieues chéries affirme la centralité culturelle des banlieues dans la fabrique urbaine contemporaine. Le parcours explore cette tension entre patrimoine et invention, entre marginalité supposée et rayonnement réel.

Le Palacio d’Abraxas à Noisy-le-Grand, monument postmoderne devenu décor de Hunger Games, symbolise ce paradoxe : architecture visionnaire, longtemps décriée, désormais icône pop. De même, les rives d’Argenteuil autrefois peintes par Monet sont aujourd’hui des terrains de jeu pour les explorations photographiques et musicales.

L’exposition met particulièrement en avant la nouvelle génération d’artistes issus de ces territoires : Ibrahim Meïté Sikely et sa sculpture-constellation Tête d’étoile (2021) ou Lassana Sarre avec Courir pour être curieux (2022), une œuvre-manifeste sur l’élan créatif.

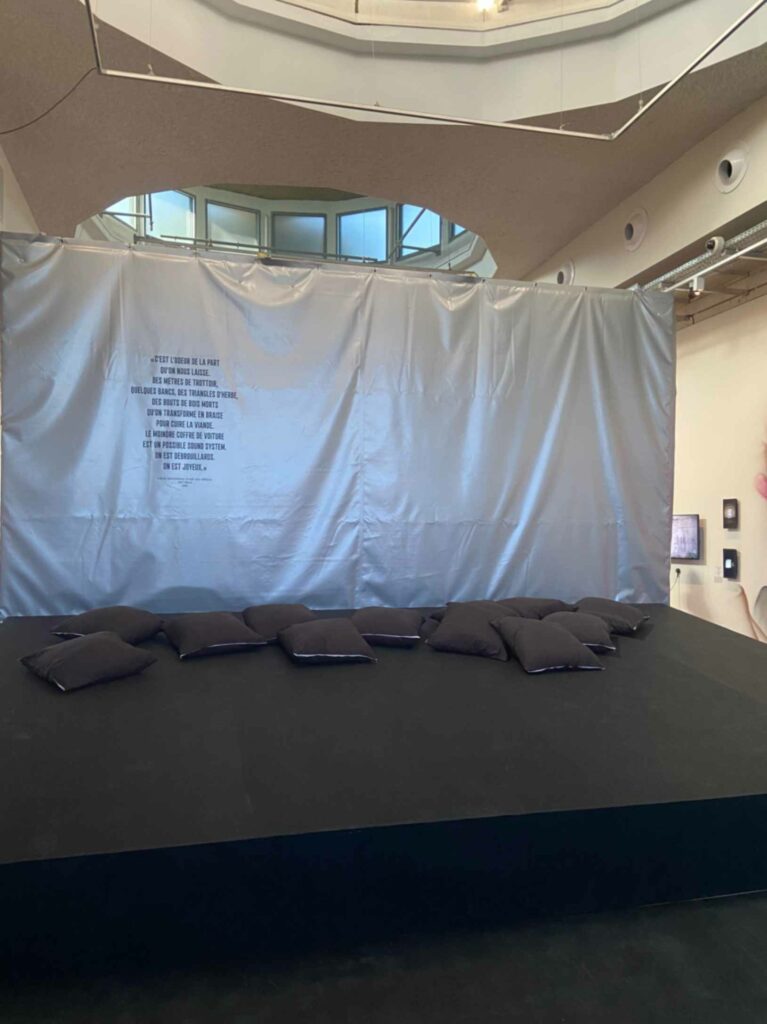

Banlieues chéries se termine sur un studio de musique immersif permettant d’écouter des playlists construites spécialement pour l’exposition : rap, raï, électro, slam… Une façon d’honorer les sons classiques issues de banlieues et devenus des références nationales majeures.

Une exposition nécessaire

Avec Banlieues chéries, le Palais de la Porte Dorée poursuit son engagement contre les stéréotypes et pour une lecture juste de l’histoire sociale de la France. Ni misérabilisme, ni angélisme : ici, la banlieue est regardée comme un espace personnel, vivant, en mouvement, et fondamentalement créatif. Sous le commissariat de

Une exposition indispensable, intelligente, sensible et politique, à visiter d’urgence.

Laetizia Pietrini

jusqu’au 17 août 2025.

Palais de la Porte Dorée, Musée national de l’histoire de l’immigration, 293, avenue Daumesnil – 75012 Paris.

Du mardi au vendredi, de 10h à 17h30 – Les weekends de 10h à 19h.