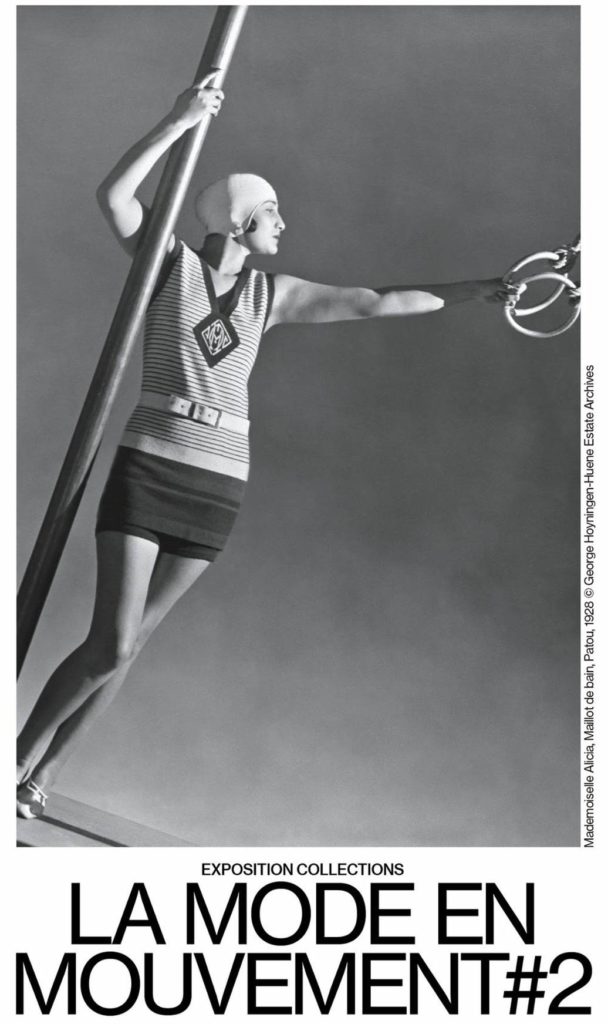

Une deuxième édition de La mode en mouvement se déroule au Palais Galliera, dans la galerie Gabrielle Chanel.

Étendue sur trois siècles, cette exposition nous montre d’un côté l’évolution des vêtements et de la mode en général, mais aussi l’adaptation de la mode au sport. C’est aussi un moyen de voir l’évolution sociale, historique et technique du monde et des questions qui tournent autour.

Comme le sport, la mode a d’abord été réservée à l’élite, aux classes nobles pour année après année arrivée aux mains des classes ouvrières et populaires.

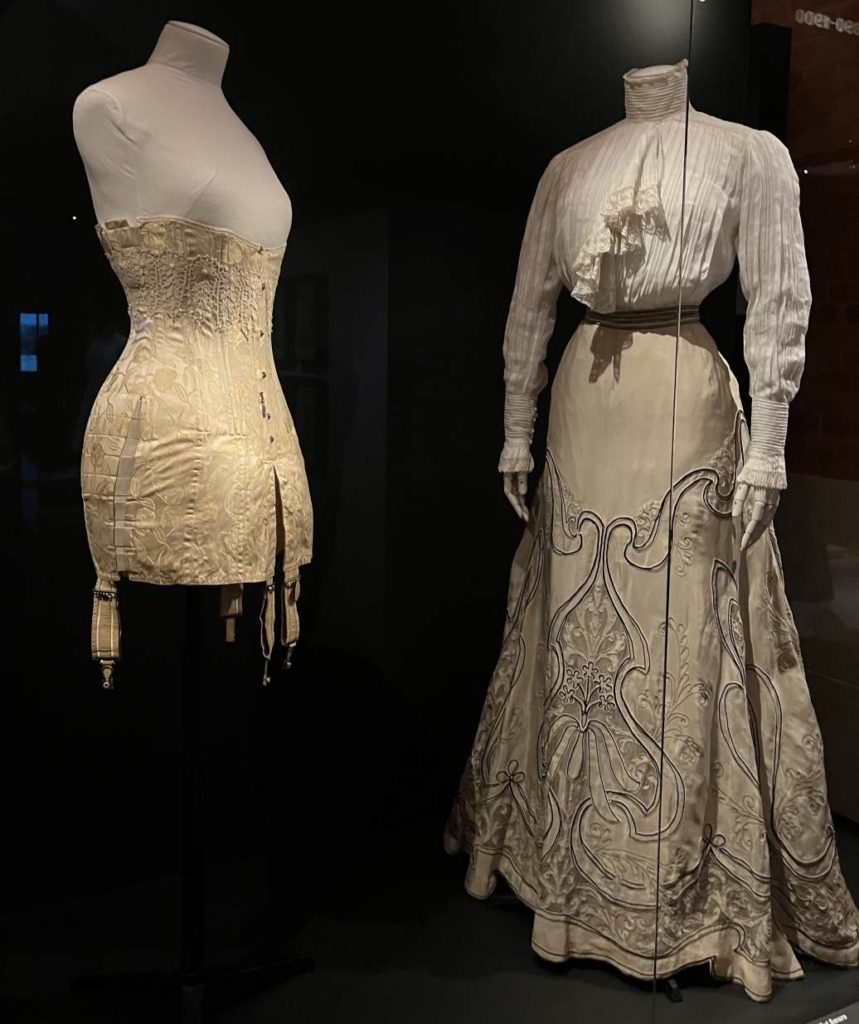

On remonte au XVIIIe siècle, où les femmes portaient des corps à baleines avec des jupons pour avoir une taille de guêpe tandis que les hommes étaient vêtus de vêtements larges et couvrants. Les robes à la française se portant par-dessus un corps à baleines étaient la quintessence de l’élégance au milieu du XVIIe siècle. Ces corps à baleines ont commencé à être fortement critiqués dans les années 1770 par les médecins qui s’inquiètent d’effets néfastes sur la cage thoracique.

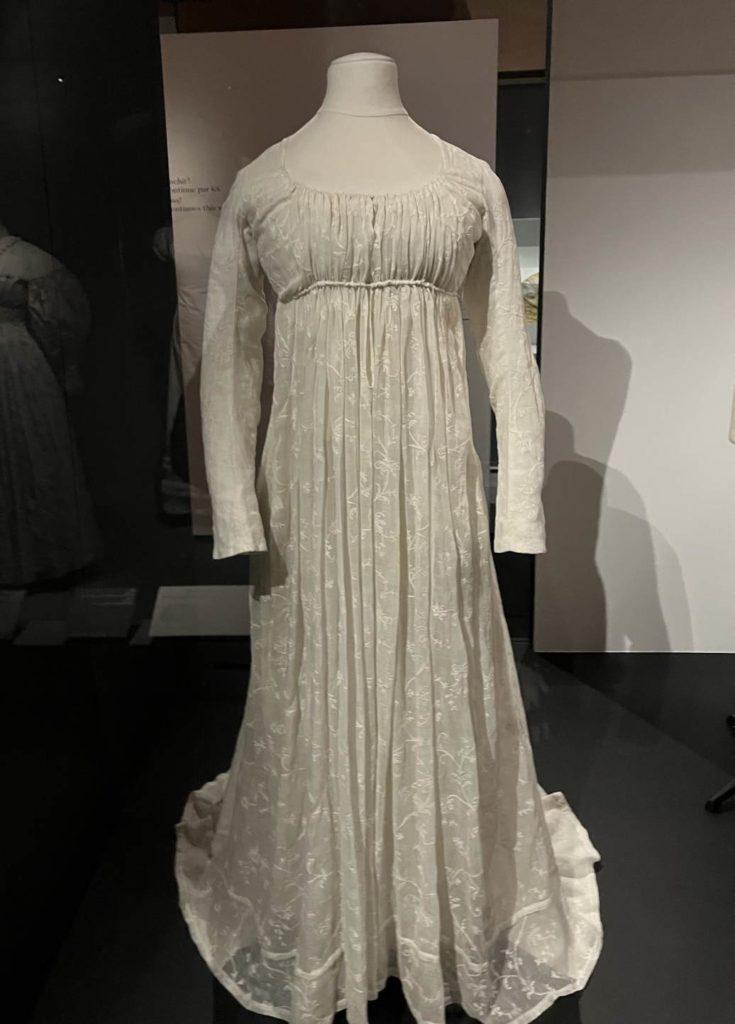

Suite à ses critiques, les robes se desserrent quelque peu à partir des années 1780 pour laisser place à des robes droites et lâches. Cependant, ce sont les vêtements des hommes qui se resserrent devenant plus étroits et contraignants.

La création de la mécanique à tricoter par William Lee (1550-1614) vers 1589, permet la confection de divers vêtements tels que la robe droite respectant la silhouette naturelle des femmes en 1780.

Les tenues de l’aristocratie étaient accompagnées d’une paire de souliers, les obligeant à se tenir d’une certaine manière. Ils devaient même prendre des cours pour apprendre à marcher avec. À l’origine c’était les deux sexes qui portaient des souliers mais à partir de 1730, c’est seulement à la gent féminine de les chausser.

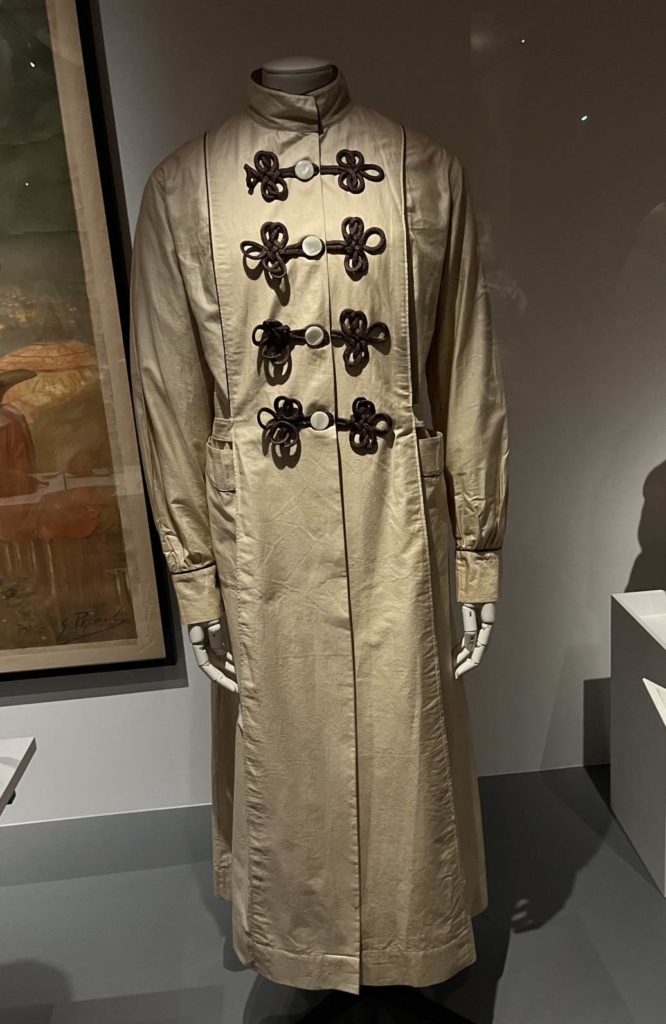

Nouveau siècle, nouvelle mode. Au XIXe siècle, les vêtements de voyage se popularisent, à un tel point que de grands couturiers sortent leur propre collection priorisant confort, sécurité et praticité. Parmi ces vêtements, on retrouve des manteaux de voyage en drap de laine.

Des robes émergent pour être principalement consacrées à des activités d’extérieur telles que les robes de promenade. Mais aussi une pratique sportive qui s’accélère à partir de 1900…

Tout d’abord la mode autour du transport, puisqu’il fallait des vêtements adaptés pour des voitures sans toit : gants en fourrure, cache-poussière, lunettes masque… Un accessoire conçu pour cette pratique est un avant-goût de la “montre-bracelet”, il s’agit du bracelet-montre.

Autour de la Princesse Murat, on découvre aussi l’équitation et la chasse à courre avec des manchons de chasse, des hauts-de-forme, des costumes d’amazone, et d’autres vêtements adaptés.

Siècle de l’Exposition universelle, le XXe siècle contraint les corps par des corsets, mais en 1910 c’est la Belle Époque et la libération du corps comme on peut le voir avec une robe d’été très simple.

Le tennis, successeur du jeu de paume, s’impose comme le sport de l’élégance. Lieu de sociabilité, surnommé “lawn tennis” puisqu’il se joue sur le gazon, il est réservé aux hommes vêtus d’un corsage boutonné et d’une jupe longue.

Grâce au sport, les chaussures évoluent notamment pour le rugby où on invente les crampons pour que les pieds accrochent. Mais aussi l’utilisation de caoutchouc pour les semelles, rendu possible grâce au procédé de vulcanisation de Charles Goodyear en 1839.

Émancipation, euphorie et exubérance sont les mots qui caractérisent les Années folles, époque phare de la broderie et du kraft où une silhouette androgyne est conférée à la femme. Puis 1920, c’est aussi l’époque de la richesse de matières et décors.

Le blanc domine les années 1930, mais les motifs sont aussi très en vogue avec la magnifique robe papillon de Schiaparelli pour l’été 1937.

Période d’entre-deux-guerres, le sport se démocratise et ce même chez les femmes. Les habits deviennent l’occasion de proclamer sa nation lors du “sport-spectacle”, une expression qui traduit la multiplication des compétitions nationales et internationales.

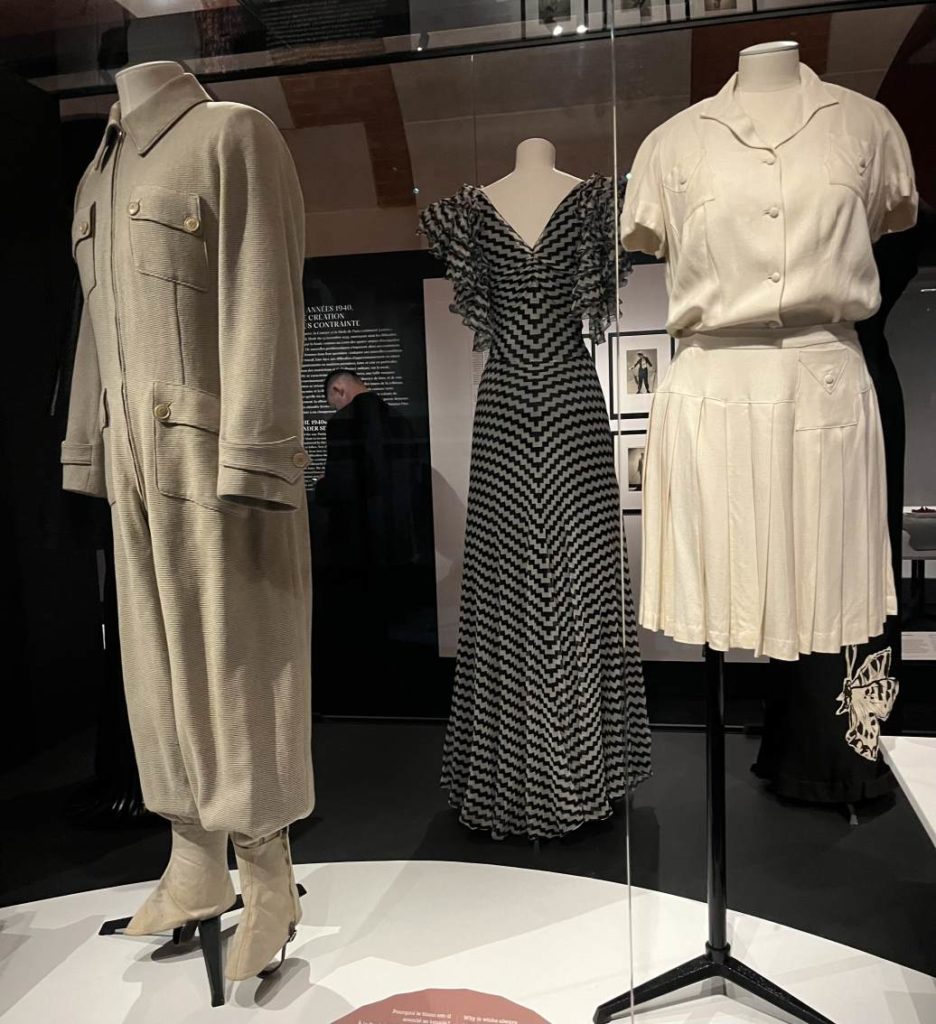

La Seconde Guerre mondiale rend la mode limitée dans les années 1940. Même les marques de haute couture sont soumises à des difficultés d’approvisionnement et doivent adapter leurs créations à des conditions de vie et de travail spécifiques. Leurs vêtements deviennent très militaires avec des épaules carrées et une taille marquée.

En 1950, la haute couture pourra enfin respirer et se renouveler pour laisser place peu à peu à des pièces sportswear, tout en restant dans une certaine élégance avec des robes de soirée et cocktail, telles que la robe fourreau emblématique de Carven.

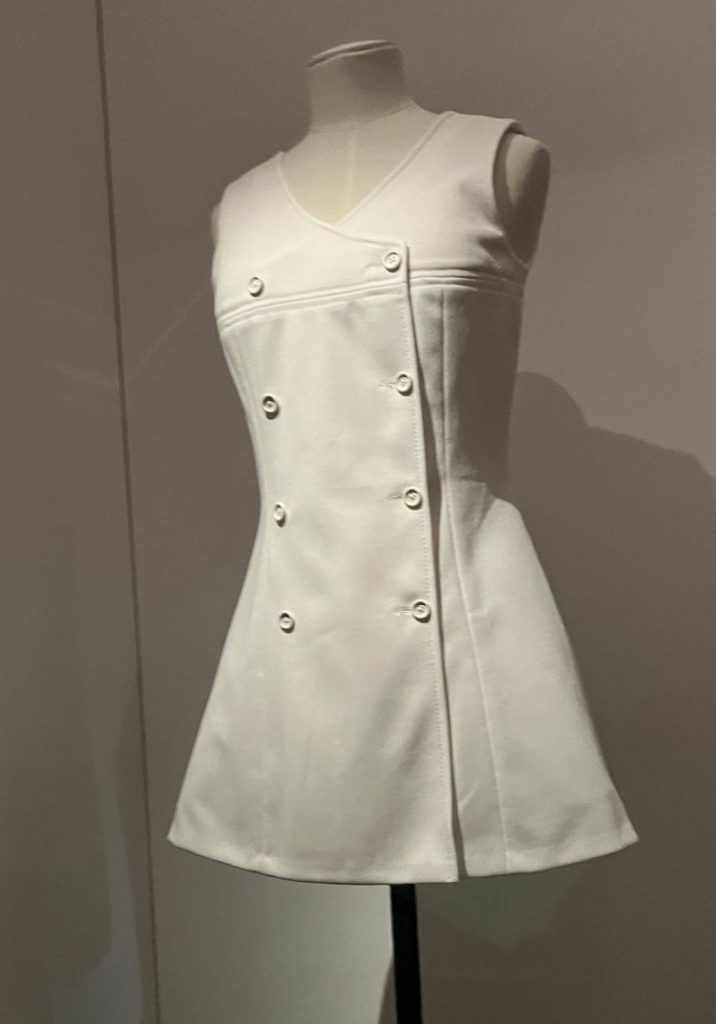

Les années 1960 se poursuivent sur cette voie de la libération avec la tendance des mini-jupes ou des robes de tennis légères et courtes. Des créations rêvées et inspirées du futur, de la conquête spatiale et de la science-fiction.

Mais c’est aussi l’arrivée des combinaisons féminines que ce soit pour leur caractère pratique, ou pour un style esthétique et élégant avec la combinaison smoking d’Yves Saint Laurent.

Le sport se fond dans la mode à partir des années 1980, où les corps athlétiques sont mis en avant par des tenues sportswear ou des robes exubérantes. Une volonté de s’échapper des menaces de la crise économique et du sida grandissant.

C’est dans les années 1990 que le sportswear est à son apogée. Les matières utilisées pour confectionner une robe sont plus fluides et épousent les formes. Le synthétique est de plus en plus utilisé, notamment pour une robe du soir de Corinne Cobson.

Les marques de haute couture s’inspirent du sport pour leurs créations, c’est le cas de Karl Lagerfeld qui propose une tenue tout en paillette inspirée du surf.

On atterrit au XXIe siècle, l’apogée du sportswear. Les baskets et sneakers sont devenus un icône de la mode, à tel point que les équipementiers font des collaborations avec la haute couture.

Toute une partie de l’exposition est aussi consacrée aux vêtements balnéaires. Au XVIIe siècle, la société a démocratisé de prendre des bains qui apporteraient hygiène et vertus, ce qui a engendré la création de stations balnéaires telles que celle de Dieppe. Il a fallu se poser la question des vêtements que les personnes pouvaient porter, et en particulier de l’accoutrement des femmes…

Naïs Carst

Du 26 avril 2024 au 5 janvier 2025

Palais Galliera, 10 avenue Pierre Ier de Serbie, 75016 Paris

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h, le jeudi jusqu’à 21h